完全護憲の会のニュース

ニュース一覧

完全護憲の会ニュース No.36 2016年12月10日

<例会参加の方は本ニュ―スをご持参ください>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ①第35回例会の報告 1p

②第32回 編集委員会の報告(略) 1p

③当面の日程について 2p

④ 別紙1 政治現況報告 2p

⑤ 別紙2 事務局報告 3p

第35回 例会の報告

11月27日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第35回例会を開催、参加者8名。入会者 計58名。

司会を草野編集委員長が担当し、脚の手術で再入院された岡部共同代表の病状報告を受けたのち、事務局報告(別紙)を福田共同代表が行った。

ついで次のような意見が交わされた。

「リーフレット2(政治現況報告集)には11月、12月の報告原稿を加える必要があり、岡部さんの病状回復を待って発行したらどうか」「年内発行かどうかの判断は編集委員会に一任する」

「天皇が長野の満蒙開拓記念館を私的に訪問されたことは評価するが、『天皇退位』の問題には障らぬ方がよい」「天皇が国民に触れることや女系天皇を容認することは、天皇神格化を防ぐために有効だ。護憲派は積極的に関与すべきだ」「意味がない。他に大切なことがある」「沈黙は合意と取られかねない」「9条の会から発言のないのは不思議だ」「天皇の退位発言は違憲だという人もいるが、天皇の人権もある」「象徴天皇は圧倒的に受け入れられ、若い人に親しまれている。その政治力学を考慮すべきだ」「長期的には天皇制離れによって消滅してほしい」

「マッカーサー原案では天皇元首だった。それが国内論議で、国民主権となり、天皇が象徴になった意味は大きい。だが一番大切なのは国民主権だ」「天皇を元首にせず、象徴を守り抜く運動をすべきだ」

「自衛隊OBの会議では南スーダン派遣に反対の意見が出た」「今のミサイル防衛システムは全く無効だ」「軍事費削減で年金を維持できる。野党は護憲で連合すべきだ」など。

<別紙 1>

政治現況報告 2016年11月27日

岡部太郎共同代表(元東京新聞政治部長)

大番狂わせ 米大統領に共和党トランプ氏

4年に1度の米大統領選は再選で満期の民主党オバマ大統領の後継者、クリントン女史(元国務長官、クリントン元大統領夫人)が当選確実と思えた。共和党の対抗馬トランプ氏のあまりにも常識外の発言に、共和党の幹部も次々に反対に回ったからだ。もともとタカ派の財界人の同氏は反イスラムの強烈な闘士であり、入国拒否や強制出国を強調した。また不法入国者の多いメキシコ移民を国外追放、あるいは同盟国の日本、韓国、ドイツ、南アフリカにも米国の防衛増に負担を求め、核の傘に対しても自己保持を求めるなど、これまでの米国の防衛、外交政策を根本から変える発言を繰り返していた。余りにも非常識な発言で識者の反発も受け、選挙戦のスタートからクリントンのリードを許してきたが、半年経った後半戦ぐらいから五分五分となってきた。そして11月8日の投票日、投票総数はクリントンが百万票多かったものの、米中部の接戦地域で軒並みトランプ陣営、共和党が逆転した。大統領選では各州の代議員の過半数を取れば、全代議員を取る州がいくつもあり、そんな状況がトランプの勝ちを呼んだ。また実質的にクリントンの余りにも常識的な政策が民主党の若者を中心に反発を呼び、隠れトランプの票を呼び込んだとの見方がある。確かに世界のひとびとから全体的に力の政策、右翼の政策が支持される傾向があり、最近では、イギリス保守党のEC離脱勝利、日本での小池都知事の無所属の圧勝、またドイツ、オランダ、ポルトガルなど右派系の勝利が目立っている。

このトランプ勝利は、アメリカの伝統政策の力を弱めるとみられ、世界中に外交や軍事・防衛など安全政策にも変化をもたらすと見られる。日本でも早速、安倍首相は11月18日にトランプ氏と会談した。これは元々タカ派だけに、右寄り政策、安保政策などで、これまでの日米政権より密着することになりそうだ。これまでは、イラク戦争での共和党ブッシュ政権と小泉内閣が軍事協力に熱心だったが、それ以上に世界をまたに掛けた日米軍事協力が展開することになろう。それだけに太平洋、中近東、対中国などで世界的緊張が強まりそうだ。ただトランプ氏は安倍首相との会談でも以前の話より慎重になっており、同じ激烈さを外交、軍事で発揮することは少ないと思われる。またトランプは経済問題でアメリカの一国保護主義を強化し、なかでもTPPには強く反対を進めてゆこう。これらの問題でも、世界との調和という点はむつかしくなりそうだ。

(入院先より12月2日届けられたもの)

<別紙 2>

第35回例会 事務局報告

福田玲三(事務局) 2016.11.27

1) 来信、珍道世直氏より

いつも大切なニュースをお送りいただき心から感謝いたしております。

岡部共同代表様のお怪我が早く治られるよう願っております。岡部様の「政治現況報告」は、それ自体で素晴らしい内容だと、いつも読ませていただいております。それに「今後の展望」を加味されるということは素晴らしいことですが、どうかご無理されませんよう願っております。

「皇室典範」のことは、その通りだと思います。

私の提訴している「閣議決定・安保法制違憲訴訟」に係る名古屋高裁第1回口頭弁論が去る11月8日開廷されました。

国から次のような答弁がありました。

『控訴人が指摘する自衛隊イラク派兵差止訴訟に係る名古屋高等裁判所平成20年4月17日判決は、確立した判例理論に反するものであるから、先例としての価値はなく、また、同判決は、違憲審査の在り方を誤ったものであるから、この点においても、先例としての価値はないというべきである。』

これに対し、私控訴人は、次のとおり反論いたしました。

『当該名古屋高裁判決の内容は、前例にとらわれない先駆的なものであり、今日の時代が要請するものとなっている。また、当該訴訟に係る控訴人らは、全ての基本的人権の基底的権利である「平和的生存権」の「具体的権利性」が肯定されることは、控訴人ら及び日本国民の利益にとって極めて重要であるとの認識に立って、「上告せず確定させる」ことを選択されたものである。

国がこの判決を、「違憲審査の在り方を誤ったものである」と断定することは、極めて失当である。現憲法において、違憲審査は下級審においても行える。当該訴訟は正当な訴訟手続きを経て行われたものであり、手続きに瑕疵はない。

この度、本訴訟において、国指定代理人として、国家公務員30名が連名して発出した答弁書(公文書)において、「名古屋高等裁判所平成20年4月17日判決は(中略)違憲審査の在り方を誤ったものである」と表明されたことは、行政の司法に対する重大かつ不当な干渉であり、行政による司法の職権侵害である。三権分立の原則に違背する重大な行為である。

すみやかに撤回されたい。

同時に、先駆的な当該判決を、国(行政、立法、司法)は「先例」として真摯に受け止め、「平和的生存権の具体的権利性を肯定する」ものとして、保持していく必要がある。』と反論しました。

これに対し、「国の主張は答弁書の通りであり変わらない。本日結審されたい」とのことで、控訴人は「撤回するか、どうかの回答を求めるとともに、反論書で反証を求めている4項目、求釈明申立書で釈明を求めている7項目について回答を得た上、結審されたい」主張しました。裁判長が「評議」の為、暫時休憩を宣し、開廷直後、裁判長から「本日結審し、判決は12月22日とする」旨言渡されました。

これに対し、控訴人から裁判長に「本日結審ということであれば、裁判長にお願いしたいことがございます。日本は今、平和を堅持するか、戦争への道に進むか、戦後最大の重大な岐路に直面している。この時に、裁判所が、「違憲審査権」を行使して「憲法適合性」を審査されないのなら、裁判所は「違憲審査権」を放棄したに等しく、国民の司法に対する信頼を失い、「三権分立」の原則が崩壊することになる。

裁判所におかれては、憲法第76条「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」との規定に基づき判決を下されるよう心から要請する。司法が歴史的使命を全うされることを希求する。」と発言いたしました。

上記の名古屋高裁判決に対する国の「答弁」は、誠に重大であり、このことは公の場で糺されなければならないと考えております。以上ご報告いたします。

2) リーフレット2『戦前の悪夢・戦争への急カーブ―― 政治現況報告集』

岡部共同代表から「まえがき」と各月現況報告につける「小見出し」の原稿が11月15日に到着。このリーフの編集会議を11月23日に会員事務所で開催(参加:草野、大西、福田)。表紙と奥付を校正、頁割を検討したのち、今後の日程として11月27日までに本文初校、11月30日に再校、12月6日に校了(15時)、12月13日に納本、配付とした。

なお日曜画家のY氏にカットの作成を、また岡部氏に顔写真、略歴の用意と、12月政治現況報告の早目の執筆(12月5日着)を、依頼することとした。

3) 集会の案内

① 第14回「7・1閣議決定」違憲訴訟勉強・相談会

12月22日(木)13:00~14:00 神明いきいきプラザ(JR浜松町駅徒歩5分)

② 『週刊金曜日』東京南部読者会

12月23日(金祝)18:00~20:00 大田区生活センター第6集会室(JR蒲田駅徒歩5分)

報告: 戦争体験者が戦後を語る 福田玲三

4)付記 来信、和田伸氏 (鹿児島県、12月1日着信。原文のまま掲載)

いつもニュースをありがとうございます。そのたび非常なる知的刺激を受け感謝いたします。さて、ニュースNO.35に気になる箇所があるので、私なりの見解を述べます。

緊急警告017号の本文中に「天皇陛下」が4回も使用されているが、この「天皇陛下」は「絶対敬語」「二重敬語」であり、日本語の文法としては明らかに誤りである。日本語を正しく使うのが基本中の基本であるべき「大」新聞をはじめとして大多数のマスコミ、メディア等がこれを「皇室用語」として破廉恥にも平然かつ意図的に使用して、デタラメを垂れ流している。笑止千万である。週刊「金曜日」の読者が「天皇」について某新聞に投稿したら「天皇陛下」と書き直されていたという、馬鹿馬鹿しい。

当然日本国憲法では「天皇」である。憲法において天皇(それ以外の皇族は何ら規定されていない。よって公金をあてるのはおかしい)は単に象徴であり、主権は在民である。ちなみに「陛下」とは下位の者が宮殿の階段の下に額づき云々の意であり、主権在民とは矛盾しており、主客転倒のそしりを免れない。それとも相変わらず今日でも日本国民は「臣」なのであろうか。このへりくだる卑屈さが日本人民の民度の低さと人権後進国ニッポンの「象徴」である。

「お言葉」と「生前退位」について。

ではこの度の天皇の「お言葉」なるものは一体何か。宮内庁によって事前にお膳立ての後、予告された午後3時に国民がテレビの前で「謹聴」すべきこととして設定された。これはまさしく1945年8月の「玉音放送」と同じである。「天皇の生前退位を認めよ」という意見表明は皇位継承という重要な政治事項の変更を求める高度の政治的発言である。しかもそれを公的に行ったことになる。「『お言葉』は立法府の長として謹んで受け止める云々」(大島衆議院議長「重く受け止めている」(安倍首相)というように実質的に公的な政治的発言と受け止めて動き始めている。そもそも憲法上天皇の「公務」は「国事行為」のみである。それ以外の「公的行為」(海外訪問、慰霊、国体・植樹祭への出席、園遊会、被災者見舞い、等)は全て違憲とすべきであろう。なお「私的行為」である宮中祭祀は論外である。また憲法上「国民統合を表す象徴」ではあるが、天皇に国民を統合することを要請していないし、その義務も無い(横田耕一・憲法学者)。

憲法上「国事行為」のみに規定されている天皇による今回のビデオメッセージ「お言葉(意思表明)」は天皇の発意による政治的意味を持つ行為であり、違憲としか言いようがない。それもその方法と内容において二重に違憲である。それなのに昭仁天皇は自らに国民を統合する役割があると考えているようである。それを自ら能動的に果たす。しかし天皇に国民を統合する役割、責任、義務は当然無いし、またそれをさせてはならない。大日本帝国憲法下において天皇に求められた最大の権能は「国民統合」だった。そしてどうして「お言葉」なのか。「天の声」とでも言うのか。ある介護施設では入所者を集めてこのテレビ放送を見せたという。ほとんどがそれぞれの部屋にテレビを所有し、さらに10人一グループのユニットごとにテレビが設置されているというのにである。一堂に集めて「拝聴」させる。あの「玉音放送」とそっくりではないか。国民に天皇の存在を知らしめす。非常に怖いことである。

国事行為以外に公的行為そして自ら「象徴としての行為」と称し、戦地訪問、被災地慰問、諸外国訪問、外国要人との面会、「終戦記念日」等各種行事に出席し続けてきた。象徴皇制を見えるようにする。そして皇室を存続させる。それが自分の仕事だと思ってやってきた。がもう疲れた、そろそろ交代したい、これが生前退位のホンネではないか(山口正紀・人権と報道連絡会世話人)。ここらあたりだと思う。

憲法に規定の無い即ち違憲である「公的行為」だとか、公務の過多と関係のない私的行為である宮中祭祀を「勝手」に「出しゃばり」「調子に乗って」やり過ぎたためであろう。だったら「国事行為」のみに戻せばよい。「公務」は国事行為のみ、それの多くは署名捺印事務である。楽々チンだよ。

私のような下層の民に言わせるとこういうことになる。

5)和田意見へのコメント 大西編集委員

私も天皇制に反対だけど、国民の9割近い支持がある天皇制。現実に天皇制を廃止する力量を持っていないのだから、天皇制は続く。そこで、和田説のように天皇を国民から隔離することが良いのだろうか。国民から離れた天皇は神になりやすい。それこそ今の安倍が望む姿だ。

戦跡や災害被災地に行くことで、天皇が庶民とともにあると実感できる。この人が「私のために死ね」というはずがないと気づく。「象徴として国民とともにありたい」とは、神になることを拒否された言葉なのだ。

天皇制を廃止できる明確なステップがあるならいいが、和田説は現状では安倍を利するだけだ。

同様にこれまでの護憲派の方は、自衛隊についても、「自衛隊は違憲で、廃止しなければならないのだから、装備等を論じるのは問題外」という意見が多いが、国民の6~7割が「丸腰は怖い」と自衛隊を認めている中で、昔の空母より大きい護衛艦「いずも」が出来ている。目を閉じていると肥大化する一方である。目を開いて反対の声を上げなくてはならない。 ⇒目次

ご支援ご協力のお願い

2014年以来、毎月の例会で岡部太郎共同代表が発表した「政治現況報告」を、この度リーフレットにまとめて集成版を刊行いたしました。

政権が過激に戦争準備をごり押ししたこの3年間は、後世の歴史に「時代の転換点」として記載されるやもしれません。

私たちは、蹂躙される平和憲法を目の当たりにした経験を基礎に、今後の憲法擁護活動と、憲法の理念を実現する活動を続けていく所存です。

つきましては、新リーフレット『戦前の悪夢・戦争への急カーブ――安倍政権3年の歩み』の拡散へのご協力とともに、恐縮ですが年末カンパへのご協力をお願い申し上げます。

来年も引き続き、当会へのご支援をよろしくお願いいたします。

みなさまの来る年におけるご健康とご活躍を祈念申し上げます。

2016年12月

完全護憲の会

完全護憲の会ニュース No.35 2016年11月10日

<例会参加の方は本ニュ―スをご持参ください>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第34回例会の報告 1p

② 第31回 編集委員会の報告(略)

③ 当面の日程について 3p

④ 集会の案内 3p

別紙 1 政治現況報告 3p

別紙 2 事務局報告(緊急警告017号を含む) 4p

第34回 例会の報告

10月23日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第34回例会を開催、参加者8名。入会者 計58名。

司会を草野編集委員長が担当し、岡部共同代表は怪我による欠席のため政治現況報告(別紙1)が代読され、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

ついで次のような意見が交わされた。

「このたびの新潟、鹿児島知事選のうねりで、野党が統一して原発ゼロを争点化すれば自民党が敗北する、と小泉元首相が語っている(『東京新聞』10月22日)」「選挙の合区問題で改憲が必要とか、天皇の生前退位で改憲とか、保守派は改憲の雰囲気づくりを狙っている」「なぜ安倍改憲がいま与党内で加速しないのか」「現改憲草案は自民党が野党時代の産物であり、保守的に過ぎるとの見解が与党内に生まれているのも一因だ」「しかし彼らは草案より少し良いものを提案して野党の取り込みを図るのではないか」「沖縄の高江で大阪府警の警察官が県民を『土人』と呼んでいる」「普通には使わないこの暴言は、訓練中に教えられたものではないか」「『政治現況報告集』の発行について、その内容は当会ニュースですでに見たものであり、今後の展望を加えなければ、インパクトに欠ける」「現在の停滞よりも戦争の方が良いという若者が生まれており、政府がその思考を助長している」「緊急警告017号(生前退位の件)の発信は天皇制を守るためか。これを不特定多数に発信して意味があるのか」「不特定多数を対象にしてこそ意義がある。仲間内だけでは無意味だ」「この件では憲法に明記されている通り皇室典範の改訂によるべきで、特別法によるのは憲法軽視だ」など。

当面の日程について

① 第35回例会 11月27日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

② 第32回編集委員会 11月30日(水)14:00~三田いきいきプラザ(田町)

③ 第36回例会 12月25日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第33回編集委員会 12月28日(水)14:00~三田いきいきプラザ(田町)

集会の案内

① 戦争法による「新任務付与」の閣議決定に抗議する緊急集会

日時:11月15日(火) 朝7:45~ 場所:首相官邸前

呼びかけ:戦争をさせない・9条を壊すな!総がかり行動実行委員会

② 福島の現実に向き合い、原発再稼働を止めよう集会

11月19日(土) 13:30 開場 14:00 ~16:30 星陵会館(永田町駅徒歩3分)

講演 「大津地裁は高浜原発をどう止めたか」 脱原発をめざす女たちの会 主催

③ 第13回「7・1閣議決定」違憲訴訟勉強・相談会

11月24日(木)13:30~16:30 神明いきいきプラザ(JR浜松町駅徒歩5分)

④ 『週刊金曜日』東京南部読者会

11月25日(金)18:30~20:30 大田区生活センター第3集会室(JR蒲田駅徒歩4分)

<別紙 1>

政治現況報告 2016年10月23日

岡部太郎共同代表(元東京新聞政治部長)

夏の参院選後の秋の臨時国会が始まっているが、政府与党はこの国会を民進蓮舫新執行部との対決国会にする考えは全くなく、TPP法案の批准だけでよいというスタンスだった。しかし衆参の憲法審査会は開き、改憲論議に一歩踏み込みたい希望だけはもっている。

しかし会期末まで1ヵ月という現段階で、政府の思惑通りの政局運営は進んでおらず、むしろあちこちで停滞が目立つのが現状だ。

この国会から来年1月の通常国会への流れを予想すると、党執行部は年明け早々の衆院解散で野党におどしを掛け、党内引き締めに躍起だが、むしろ一強多弱の政局で、自民党内のおごりと緊張感の欠如は決定的になっている。

安倍首相は所信表明演説の中で中国や北朝鮮の脅威に触れ、「防衛の最前線で努力する海上保安隊や自衛隊の諸君に感謝しよう」と自民党員に起立、拍手を求め、自分もまた拍手した。全く戦時中の大政翼賛会と同じで、与党内からも強い批判が出た。

またTPP担当相の山本有二農水相が、18日夜、衆院議運の佐藤勉委員長の励ます会で、“法案を強行採決するかどうかは佐藤さんが決める。だから応援に来た”と強行支持の発言。安倍首相が前日、「自民党は一度も強行採決をしたことはない」と大見得を切ったあとだけにタイミングも悪く、民進党など野党四党は山本大臣の引責辞任を要求。TPP審議だけでなく、憲法審査会など、ほかの審議にも影響が出ている。このまま動かないと、農相辞任という最悪のケースもある。

それでなくても、TPP法案は、日本が盛んに旗を振っているが、米大統領選ではクリントン民主・トランプ共和候補ともTPPに反対しており、選挙の行方は19日の3回目の討論対決で、どうやらクリントン氏の勝ちが決まり、対外政策もオバマ氏と変わらないものの、TPPだけは先が読めない。

秋の政局の目玉と見られていた憲法審査会の改憲論議では、安倍首相だけがGOの旗を振ったものの、公明党はもちろん、自民党内も慎重で、改憲推進本部(安岡興治委員長)では、「党の日本国憲法改正草案は、自民野党時代の産物で、行きすぎも多く、草案を審査会に叩き台として提案はしない。野党とゼロから話し合いをする」ことを決めた。従って今国会で改憲論議が急進展することはなくなった。

変わって急浮上したのが、来年早々にでもの“早期解散論”。まず例年正月、通常国会召集前に開かれる自民党全国大会を3月に繰り下げたこと。二階幹事長も一、二年生議員を集め、「いつ解散してもおかしくない」とハッパをかけた。12月15日にプーチン・ロシア首相が来日、山口で日ソ首脳会議が行なわれ、領土問題と日ソ講和条約が話し合われるので、その成果をテコに解散という読みだ。ただ領土問題はそう簡単なものではなく、北方四島のうち小さな歯舞・色丹だけで日本国民が納得できるのか、難しい問題だ。

また来年5月には衆院選の新区割(3倍以下)も発効する予定で、その前に解散できるかも争点となろう。さらに6月には都議選があり、小池東京都知事の豊洲新市場問題の追及なども解散時期にからんで来る。

さらに天皇の生前退位問題も来年の通常国会へ法案を提出、審議することが決まった。

また新潟県知事選では、自公の公認候補に対し、柏崎刈羽原発の再稼働に反対する野党四党の支持候補、米山隆一氏が圧勝。安倍政権への痛手となった。原発反対のように市民の反対運動を巻き込んだ野党共闘が有効になる。

もっとも四年前の総選挙で自民が圧勝してから、まる2年で解散総選挙、またそれから2年で来春選挙となれば、党利党略をもて遊んでいることになろう。また安倍首相は、現在3年2期の自民党総裁任期を3年3期、9年とするよう要求。一強の自民党はこれを了承する構えで、再来年9月の任期は東京オリンピック、2020年まで延びることになる。まさにやりたい放題だ。

<別紙 2>

事務局報告

福田玲三(事務局) 2016.10.23

1) 岡部共同代表との相談会

会の現状と今後について岡部共同代表との相談会を、10月7日15:30~17:00、千代田区プレスセンターで開き、大西、草野、福田が出席した。

まず、法律専門家が相次いで会を離れた現状を検討し、会の能力に見合った活動を継続することにし、当面の出版活動として、1『政治現況報告集』、2『文集』の編集を検討した。

1.『政治現況報告集』案について

毎例会の「政治現況報告」3年分を集め、各報告ごとに小見出しをつけ、全体を通じた「まえがき」を作る。年内発行を目途にし、縦組み、横組みの見本にもとづき、冊子の体裁、分量を検討する。

題名 『戦争への急カーブ――安倍政権3年のあゆみ』(仮)

この案について、岡部共同代表は原則同意。

あわせて、「この3年は、政権による猛烈な右傾化攻撃があったが、もし衆院の総選挙があれば、政治の動きはその間停止する。さらに、稲田防衛大臣の資質、TPPの先行き不明、改憲や天皇の生前退位問題などあり、首相がオリンピックを念頭に3選を狙うとすると、今後は態度が慎重になり、しばらく動きは落ち着くのではないか。対ロ領土交渉は困難であり、その成否に、その後の政治日程は掛るだろう」などの見通しが語られた。なお、毎例会における「政治現況報告」に以後、「今後の展望」を加味することで合意した。

2.『文集』について

ブログへの投稿、「私と憲法――三従の教え」/「死を奨励した異常な社会――露営の歌」/「天皇陛下の『生前退位』に賛同を」/「布施杜人――人間を解体する治安維持法」を素材に、新たな2、3編を加え、題名を『旧憲法の日々――自民党改憲草案がめざすもの』(仮)とし、来春の発行を目途にする。

これについて、新たな投稿があるかどうか分からない、との意見があった。また岡部共同代表からは、各素材は面白かったが、旧憲法つまり明治憲法を資料として載せてはどうか、との助言があった。

2)『文集』への追加案

その後、新たに濱口国雄「地獄の話」(西部ニューギニアにおける極限の戦場を画いた400行近い長詩)を文集の最後に加える、また資料として大日本帝国憲法(明治憲法)、教育勅語、軍人勅諭、戦陣訓を併載する案が寄せられた。

3)『週刊金曜日』に自己紹介

『週刊金曜日』10月14日号の「こんなことやっています」欄に、「護憲の冊子とリーフレットの活用を」の見出しで、当会の自己紹介が掲載された。

なお同号の「論争」欄で、福田による「本誌9月2日号『金曜日から』成澤宗男氏の問い掛けに答える」が掲載された。

⇒目次

4)図書紹介

『新しい憲法草案のはなし』自爆連(自民党の憲法草案を爆発的にひろめる有志連合)著、太郎次郎社エディタス刊。人気のパロディです。当会取扱い800円

緊急警告017号 天皇の生前退位に特例法は憲法違反!

皇位は「皇室典範」によると憲法に明記

天皇陛下が「生前退位」の意向をにじませたお気持ちを表明された。安倍政権は、天皇陛下の高齢化に絞って問題を矮小化し、特例法で対応しようと画策しているが、憲法第2条に「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と明記されており、皇室典範以外の法律で皇位の継承を変更することはできない。皇室典範を改正し、生前退位を正式に認める以外に対応策はない。

例えば、憲法第10条で「国民たる要件は、法律でこれを定める。」とあるなど、他の全ての事案に対しては、特に法律名は決められていないが、天皇に関してのみ「皇室典範」と限定されている。これを他の法律で誤魔化そうというのは明確に憲法違反である。

天皇陛下の「皇室がどのような時にも国民と共にあり、相たずさえてこの国の未来を築いていけるよう、そして象徴天皇の務めが常に途切れることなく、安定的に続いていくことをひとえに念じ」という「お言葉」を汲みとるなら、皇室典範を改正して正式に生前退位を認めるべきである。

さらに皇室典範の改正にあたっては、「男系男子」に限る男女差別は憲法違反であるので、これを改め、女性天皇を認め、女性宮家も認める方向に改めるべきである。現在のままでは宮家がなくなり、皇位継承者も絶えてしまう可能性があるからである。

憲法第1条に「天皇は、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって、この地位は、主権の存する日本国民の総意に基く。」とあり、皇籍を離れ、一般人となった人を「男系男子」にこだわるあまり、再び皇籍に戻し、皇位継承者にするというのも、国民の信頼が得られず、現在のような良好な象徴天皇になり得ないであろう。

「生前退位」や「女性天皇」を認めると、戦前のように天皇を、「万世一系の現人神」である「元首」として祭り上げ、国民を戦争に駆り立てることが難しくなる。戦前回帰を目指す安倍政権と右翼保守勢力にとっては、非常に都合が悪い。つまり、皇室典範を変えたくないが故に、特例法の制定でしのごうとしているのである。

天皇陛下の想いと、憲法と、皇室典範をないがしろにする、このような違憲の特例法制定を許してはならない。

― 以上 ―

完全護憲の会ニュース No.34 2016年10月10日

<例会参加の方は本ニュ―スをご持参ください>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312

完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第33回例会の報告 1p

② 第30回 編集委員会の報告(略) 2p

③ 当面の日程について 2p

④ 集会の案内 3p

別紙 1 政治現況報告 3p

別紙 2 事務局報告 4p

第33回 例会の報告

9月25日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第33回例会を開催、参加者9名。入会者 計59名。

司会を草野編集委員長が担当し、不調で欠席された岡部共同代表からの政治現況報告(別紙1)が代読され、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

まず、「事務局からの報告を聞いて意図が分からない。真意は何か」との質問があり、「この間に、緊急違憲警告の原案執筆者が会を離れたため、今後は、ブログの投稿から文集を作ることを意図した報告になった」と、事務局からの回答があり、ついで会の今後の活動をめぐって、「会の在り方として、自衛隊合憲の人も含めてよいのではないか」「先には天皇条項に反対の人が会を去り、いまは自衛隊合憲の人が『この会は真面目なんですね』といって会を去る」「会の名前が『完全護憲』のためだ」「自衛隊を合憲とは言いたくないが、容認して運動することが必要だ」「このことで参加者の意見は濃淡さまざまだ」「『自衛隊違憲』を叫ぶと集会が白ける」「運動としては違憲論に触れないが、基本は決めねばならない」「会員の相互理解を深めることが必要、考えの違いは当然だ」「理屈と運動の違いだが、運動が大切だ」「自衛隊の廃止をめざすが、それは長い将来のことだ」「パンフの書き直しが必要となる」「改訂は必要ない。パンフの記述にこだわらなくてよい。違憲、合憲、様々な意見のでるのがよい」「解釈に幅を持たせる冊子を作ったらどうか」などの意見が交わされた。

つぎに、『朝日』に掲載された護憲派の回答をめぐって、「大学生の意見が良い。朝鮮、中国への日本侵略が問題にされるが、フィリピンやインドネシアも侵略している」「米軍が沖縄に駐留したのは、日本を支配するためだ」「敗戦を国民は喜んだ」「アメリカはアフリカでの自衛隊の活動を期待している」「現憲法で平和を構築したい。東京新聞(9/19)の君島論文『安保法に頼らぬ平和構想を』は良い」「日本に原発がある以上、平和外交しかあり得ない」「野党代表が東アジアを歴訪せよ」「9条を変えない。そして、その解釈はさまざまでよい。自衛隊存廃論にエネルギーを使う必要はない。安倍が狙っているのは国民主権と基本的人権だ。そのためにまず共謀罪、ついで緊急事態条項を用意している」などの意見がだされた。

当面の日程について

① 第34回例会 10月23日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

② 第31回編集委員会 10月26日(水)14:00~神明いきいきプラザ(浜松町)

③ 第35回例会 11月27日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第32回編集委員会 11月30日(水)14:00~三田いきいきプラザ(田町)

集会の案内

① 緊急集会「高江・やんばるの森にオスプレイパッドはいらない!」

と き 10月13日(木) 17:30~19:30

(17:00からロビーで通行証を配付します)

ところ 衆院第1議院会館 多目的ホール(定員 100名)

資料代 500円

② 第12回「7・1閣議決定」違憲訴訟勉強・相談会

1部 小西洋之 参議院議員 講演(60分)と質疑(30分)

2部 報告「7・1閣議決定」違憲訴訟にむけて 長坂伝八

と き 10月22日(土)13:30~16:30

ところ 神明いきいきプラザ 集会室B

③ 『週刊金曜日』東京南部読者会

10月28日(金)18:30~2:30

大田区生活センター集会室(JR蒲田駅徒歩4分)

<別紙 1>

政治現況報告 2016年9月25日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

民進党は9月15日の臨時党大会で全国の地方議員・サポーター・衆参国会議員らによる投票を経て、新代表に蓮舫代表代行(47)を選出した。社会党には土井たか子委員長がいたが、民主・民進での女性代表は初めて。蓮舫氏は全849ポイントのうち503ポイント(6割弱)を獲得。対抗馬の前原清司・元外相の230ポイント、玉木雄一郎国対副委員長の116ポイントを抑えて圧勝した。英国のメイ首相、東京都知事の小池百合子氏と女性のトップが続いている。蓮舫氏は岡田委員長の支持を取り付け、最初から独走したが、民主党時代の負のイメージを払拭できるか、どうか。安倍首相の「自己責任」との決別・社会保障の拡充などの具体化ができるか。そして何より9条を守り、不戦の日本を回復できるかが焦点。さらに来年には予想される衆院選で、安倍自民一強体制に風穴をあけることができるか。そのためには、共産党など野党選挙協力が続けられるかが、ポイントとなろう。ただそのあとの人事では、4年前の総選挙で民主党を惨敗に追い込んだA級戦犯といわれた野田佳彦委員長を幹事長に抜擢。代表代行の江田憲司、安住淳、細田豪志、政調会長の大串博志、国対委員長の山井和則、選対委員長の馬淵澄夫と、みな野田内閣の関係仲間であり、その片寄りが心配されている。

前原氏には「常任顧問」を要請したが固辞された。また野田氏は首相時代、消費増税をめぐって小沢一郎・生活の党代表と対立、分裂騒ぎを起こした。その小沢氏は今、共産党などとの野党共闘の話し合いに加わっており、民進・共産の衆院選野党統一候補の話し合いも微妙になりそうだ。

一方、政府は重大犯罪の計画を話し合うだけで罪に問えるようにする「共謀罪」の趣旨を盛り込んだ法案を「テロ等組織犯罪準備罪」と名前を変えて9月召集の臨時国会に提出する準備を始めた。各地でのテロや2020年の東京五輪対策を強化するためだという。共謀罪は過去3回にわたって自民党が国会に提出したが、いずれも野党や世論の反対で廃案になっている。今回も公明党が自民党との幹部会議で、「臨時国会で審議する法案はたくさんある」として秋の国会に提出することに強く反対。「組織犯罪の定義をどうするか、どんな犯罪を対象にするのか、もっと厳格に詰める必要がある」と再考を求めた。政府は結局16日の閣議で、臨時国会ではTPP法案を優先するとし、正式に「テロ準備罪」はこの国会での提出は見送ることにした。

自民党はまた15日、国会で憲法論議を主導する衆院憲法審査会委員長に森英介(党憲法改正推進本部長)を当てることに決めた。党内で今までの安岡興治・元法相の留任に異論が多く、森氏は憲法は専門外だが安定感に定評がある。官邸は最初、病気静養中だが、野党時代に「憲法改正草案」をまとめた谷垣禎一前幹事長に憲法審査委員長を要請したが、谷垣氏は固辞。森氏に回った。森氏は15日要請をうけた。下村博文幹事長代行から、就任の打診と共に「憲法改正草案は封印してほしい」と要請されたことを記者会見で明らかにした。森氏は草案は「天皇の元首化、国防軍の保持など非常に保守色が強い、草案を前面に出さずに野党と協議したい」と述べた。

安保法は昨年9月19日成立したが、ちょうど一年。政府が動きはじめた。まず本格運用の第一弾として、海外で武力行使の際の自衛隊の訓練を解禁した。スーダンなどへのPKO駆け付け警護など、11月派遣部隊から訓練を実施する。

安倍首相は昨年9月、安保法が成立した時、「これから国民に納得してもらうため、時間をかけて説得する」と強調した。だが、この一年間、何の説明もしなかった。ただ一年黙って時間のすぎるのを待っていただけ。国民へのこれ以上の裏切りはない。

<別紙 2>

第33回例会 事務局報告

福田玲三(事務局) 2016. 9.25

1)憲法のつどい「もしも、自民党改憲草案が実現したら?」

~「あすわか」弁護士が疑問に答えます~

「週刊金曜日」主催、当会が協賛し、9月17日、日本教育会館で開催された。当会から6名ほど出席。

「明日の自由を守る若手弁護士会」の内山宙弁護士が自民党改憲案成立後の日本を描いた小説『未来ダイアリー』(『週刊金曜日』刊、1000円)が、紹介された。また憲法改正の発議から国民投票にいたる日程などが切迫感をもって内山弁護士から説明された。

主催者が混雑を恐れて宣伝を控えたため100人ほどの定席に50名ほどの出席だった。

2)憲法がわたし事になるために 「スウさんの憲法カフェ」

『わたしとあなたのけんぽうブック』の著者水野スウさんを囲む集会が9月22日に東京・銀座の教文館で行なわれ、福田が参加。

さる参院選の惨敗をうけ、自民党改憲草案の中味を知るため、水野さんは草カフェを週1回開くこととした。 そして①キャッチボールを大切にする場②ワンマンショウにならないように③意見は自由、相手を否定しない④知らないことは 恥ずかしくないよ⑤質問しやすい雰囲気、分からないことはその場で訊く⑥その日のテーマのプリントあり、持ち帰って見直せる⑦よくばらないで一回に少しづつ、大事なことは くり返し何度でも、を「草かふぇのおやくそく」とする貴重な経験が報告された。

集会後、東京で活動している「しるしる憲法」や専修大学の先生等と接触した。

3)9条をめぐる改憲派と護憲派の見解

『朝日新聞』(8/11)声欄に載った「改憲派から護憲派へ3点質問」への続報として同紙(9/14)に護憲派4氏の回答が掲載された。うち2氏の意見を参考として紹介する。

安全保障 柔軟に議論する契機に (大学生・福崎大祐・熊本県・22歳)

両派の間で議論が必要とのご投稿に大いに賛成です。私の回答は次の通りです。

①戦争をしかけられないという根拠は、憲法の理念に基づいた具体的な外交や安全保障政策を通じて作り上げていくものです。

②国際関係は様々な要素で動き、平和が続いた理由を安易に絞り込むことはできません。日米安保と自衛隊がなければ戦争に巻き込まれていたのではないかと考えるのであれば、9条がなければ日本がベトナム戦争や朝鮮戦争に巻き込まれ、日本の若者が血を流していたのではないかという可能性も考えるのがフェアでしょう。

③軍事力による抑止に依存することは軍拡競争をもたらし、地域の緊張を高めます。日本が「戦力」を整備することは、かえって戦争の危険を高めることになりかねません。

軍隊を持つか否かという硬直した二者択一にとどまらず、9条改正の議論を安全保障を柔軟に構想する議論に発展させたいものです。それが日本の民主主義に貢献すると思います。

9条改変なら北東アジアは流動化 (アルバイト・府川恵美子・神奈川県・65)

ご投稿は、北朝鮮の核・ミサイル開発や中国の東シナ海・南シナ海をめぐる動きが日本にとって危機的状況に入ったとみての声だろう。

歴代政府は日米安保や自衛隊を個別的自衛権の範囲内と解釈してきた。国民は9条の戦争放棄・平和主義を支持しており、個別的自衛権の範囲内ならばと自衛隊などを認めてきたと思う。

しかし、安倍内閣は「日米同盟強化」を名目に集団的自衛権の行為を認め、安保関連法を強行採決した。こうした中、中国や北朝鮮の不穏な動きは沈静化するどころか、むしろ活発化している。

ここで日本が中国・北朝鮮脅威論に応えるべく9条を改変すれば、中国・北朝鮮に軍拡の口実を与え、各国の世論も揺すぶられ、北東アジア情勢は流動しかねない。同盟強化が逆に「安保のパラドックス」として作用してしまう。

私たちは、9条が侵略や植民地支配への反省上にできた重みを、思い起こすべきだ。日中・日朝の正常な関係は、加害国日本がきちんと歴史に向き合っているとの信頼があってこそ成り立つ。

ちなみに掲載された4氏の年齢はそれぞれ22、39、51、65歳であり、うち最若年22歳福崎さんの回答が 一番論理的に整っているように、また最高齢65歳府川さんの回答が最も現情況に合致しているように思われた。

ついで、さらに同紙(9/21)に4氏の意見が掲載され、うち1氏は「護憲派も安保と自衛隊の役割を否定しない」、1氏は「米国が同盟国として後ろについていたことが大きい」、1氏は「隣国からの攻撃は考えられない」、さらに1氏は「この度成立した安保法制で防衛体制は強化された、だから改憲は不要」との趣旨で、護憲派の幅の広さに驚かされた。

※なお、この件について、前回、事務局報告で紹介したK氏の意見について、K氏より次の意見が表明された。

「仕掛けられたらの発想やめませんか」の投稿文撤回について (2016年9月20日 K)

完全護憲の会ニュース№33(2016年9月10日)の事務局報告に掲載された表題の投稿文に関して、知人から重要な指摘を受けました。

私が投稿文において「②戦後の歴史の事実に照らしてそれは違うと思います。戦後70年の歴史の中で、日本が戦争に巻き込まれる可能性があった戦争が四つありました。朝鮮戦争、ベトナム戦争、湾岸戦争、アフガン・イラク戦争です。このうちアフガン・イラク戦争を除いて、日本はこれらの戦争に参加しませんでした。その盾となったのが憲法9条の存在だったのです。」と述べた個所は歴史の事実として違っているのではないかとの指摘でした。

日本は朝鮮戦争において米軍の要請に基づいて「特別掃海隊」を派遣しており、戦死者まで出しているのだから、日本が朝鮮戦争に参加しなかったとは言えない、として、以下の情報を知らせてくれたのです。

http://www.asyura2.com/15/warb15/msg/603.html

2015 年 6 月 05 日 06:52:25

朝鮮戦争に出動した日本特別掃海隊

http://www.mod.go.jp/msdf/mf/history/img/005.pdf

朝鮮戦争と日本の関わり ―忘れ去られた海上輸送―

http://www.nids.go.jp/publication/senshi/pdf/200803/03.pdf

上記情報とこれに関連する情報をチェックした結果、これは歴史的事実だと認識した次第です。そしてこのような重要な事実について知らないで、前述のような投稿文を書き、当会ニュースに掲載してしまったことを申し訳なく思います。(幸い、新聞の投稿欄には採用されませんでしたので影響が少なくて済みましたが)。

よって、先の当会ニュース№33に掲載されました私の投稿文(「仕掛けられたらの発想やめませんか」)は取り下げさせてください。また、その旨、次号ニュースで周知くださいますようお願いします。

取り下げの理由はすでに言及していますように、日本は朝鮮戦争に参加しなかった、という主張が歴史の事実に反していることが明らかになったからです。投稿文の立論の根拠となっている事実が誤っている以上、これは一旦、取り下げるしかないでしょう。

新憲法が施行されたとはいえ、GHQの占領下での強制力を持った参加要請であり、日本の主体的な参加とは言えない、という言い訳はできるかもしれませんが、結果として参加(参戦)したという事実は消し去ることはできません。9条があったから戦後日本は戦争しないで平和を維持できたのだ、という主張には不都合な事実ではありますが、事実は事実として押さえて自らの主張をなすべきと考えました。(K)

4)当会ブログに掲載された投稿

死を奨励した異常な社会(9月10日、きくこ)

「死ぬ、死ね、死んだ」「死の五段活用」とはすごい指摘だ。これは9/7の東京新聞で見つけた記事によるもので、河北新報「声の交差点」から、仙台の83才の方の投稿。戦争中にヒットした軍歌「露営の歌」は1番から5番まで「死ぬ、死ね、死んだ」とまるで「死の五段活用」だと述べられ、こうしてまで死を当然視させたものは何だったのだろうと疑問を呈している。非常に興味深いお話。至る所に死が蔓延している。生を軽んじ、後ろめたいものとしている。こんな社会は異常、というより、もはや社会ではあり得ない、と思う。でもあり得たんだから恐ろしい。

少し前のこちらのブログ (「米食い虫」的差別は違憲 )に言及された、麻生氏の発言(「90才になって老後が心配とか、わけのわかんないこと言っている人がこないだテレビに出ていた。『オイ、いつまで生きているつもりだよ』と思いながら見ていました」)も、同根の発想か。これとは対照的な、むのたけじ、101才の力強い演説(戦争をなくさなければ現代の人類は死ぬ資格がない)には感動した。まだまだ私たちは、こうした方々の言動に導かれている。まさに生き字引。沢山の話が聞きたい。想像し、思考し、心して生きたい。死ではなく、生きること。破壊ではなく、作り出し大切にすること。

それを実現しようとするのが、社会とか国とかの役割なのではないか。

国が、社会が、人々に死を奨励し、人々もそれを当然と思うなんて正気の沙汰ではない。

でももし、生きるのが辛く、死に対する抵抗感が薄らぐような人の増加を許容するような社会が存在するならどうなるか。そのような人々にとっては平和などという言葉にはどれほどの意味があるのだろうか。

平和があるからこそ生きていられる、これは残虐な体験に基づけば絶対的な真実。けれども逆に、生きられないのならば平和なんて意味がない、というのも無視できない主張ではないか。

生を粗末にする社会は戦争に都合が良い。河北新報への投稿者83才は「残る人生において、かけがえのない人命や戦後に獲得した基本的人権、戦争放棄の宣言を絶対に守り続けるよう努めたい。」と結ぶ。

社会の色んなところに目を向けていかなくては、と改めて思った。

(福田玲三のコメント)

この投稿には私も心を揺さぶられました。戦前みんなが愛唱していたのです、このたびは特に第5番、「東洋平和のためならば なんの命が惜しかろう」にです。この1行にどれだけの若者が苦しみ抜いたでしょう。わけても特攻隊員です。私が今見ている海上特攻にされた戦艦大和の死地に赴く乗組員です。

「東洋平和」それが実質だったらまだ数われたでしょう。それは侵略を隠す美辞だったのです。

いま安倍首相の言う積極的平和主義と同じです。

(事務局コメント)

案件の「露営の歌」は、1937年に勃発した日中戦争に合せて毎日新聞(現)が戦意高揚のために募集した歌詞の当選作。当時としては異例の60万枚以上のレコードを売り上げました。

ちなみにその歌詞を紹介します。

1 勝ってくるぞと 勇ましく

誓って故郷(くに)を 出たからは

手柄立てずに 死なれよか

進軍ラッパ 聞くたびに

瞼(まぶた)に浮かぶ 旗の波

2 土も草木も 火と燃える

果てなき曠野(こうや) 踏み分けて

進む日の丸 鉄兜

馬のたてがみ なでながら

明日の命を 誰か知る

3 弾丸(たま)もタンクも 銃剣も

しばし露営の 草枕

夢に出てきた 父上に

死んで還れと 励まされ

覚めて睨(にら)むは 敵の空

4 思えば今日の 戦いに

朱(あけ)に染まって にっこりと

笑って死んだ 戦友が

天皇陛下 万歳と

残した声が 忘らりょか

5 戦争(いくさ)する身は かねてから

捨てる覚悟で いるものを

鳴いてくれるな 草の虫

東洋平和の ためならば

なんの命が 惜しかろう

会員、支持者のみなさんのご意見はいかがでしょうか。

王国

完全護憲の会ニュース №33 2016年9月10日

<例会参加の方は本ニュ―スをご持参ください>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第32回例会の報告 1p

② 第29回 編集委員会の報告(略)

③ 当面の日程について 2p

④ 集会の案内 3p

別紙 1 政治現況報告 3p

別紙 2 事務局報告 4p

第32回 例会の報告

8月28日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第31回例会を開催、参加者15名。入会者 計59名。

司会を大西編集委員が担当し、まず、怪我(けが)で欠席された岡部共同代表からの政治現況報告(別紙1)が代読され、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

これらについて以下の意見が出された。

まず「天皇の生前退位」について賛成の見解を表明しようという当会ブログへの投稿には異議なく賛意が表明され、「生前退位支持の訴えをどう展開するか」「署名運動もあり得る。保守派を孤立させよう」「生前退位のために特別法はいらない。皇室典範の改正で済む」などの意見があった。

ついで、A紙「声」における改憲派からの質問3点については、日本の自衛権をめぐる討議となり、「自衛権を前提にしてよいか」「自衛権のついて当会に色々な意見がある」「自衛権はもたざるを得ない。9条を変えず、これ以上の軍備増強を阻止することが課題だ。国連による日本防衛の可能性はないと思う」「北朝鮮のミサイル飛来は短時間なので捕捉できず、阻止不能だ」「北朝鮮の仮装敵国は米国であり、日本を狙っているわけではない」「尖閣諸島は戦前台湾省の管轄下であり、海底の地形から台湾に繋がっており、琉球諸島には帰属していない。」「国境の小島で争っているが、国内に防災空白地帯がたくさんあり、自助努力に任されている」「新聞の広告は電通がにぎり、新聞社の死命を制している。自民党と電通が提携し、日本は内部からダメになっている」「A紙に載った改憲派からの質問3点について会として統一見解を出したらどうか」などの意見があった。

なお、「自民党の改憲草案は改憲ではなく新憲法だ。現憲法は破壊されてはいない。現憲法理念に反する一切の憲法を排除すると前文にあり、この解説を書いた野村氏の見解を聞きたい」「野党共闘は憲法を守る政府を作ることに向かうべきだ」などの提起もあった。

新参加者として岡部氏の知人2名が紹介された。

当面の日程について

① 第33回例会 9月25日(日)13:30~16:30

場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」(田町)

〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421

JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分

地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分

報告 1) 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

2) 事務局報告 福田玲三 (事務局担当)

勉強会 護憲派の主張について

会場費ほか 300円

② 第30回編集委員会 9月28日(水)14:00~ 大阪大学東京オフィス

③ 第34回例会 10月23日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第31回編集委員会 10月26日(水)14:00~神明いきいきプラザ(田町)

集会の案内

① 憲法のつどい「もしも、自民党改憲草案が実現したら?」

~「あすわか」弁護士が疑問に答えます~

日時 9月17日(土) 13時40分~16時35分(13時20分開場)

場所 日本教育会館707号室

参加費 700円

主催 週刊金曜日

協賛 宮前九条の会、九条の会・さいたま、テープ版読者会、練馬読者会、

市民の意見30の会・東京/市民意見広告運動、完全護憲の会

*保育あり

②「7・1閣議決定」違憲訴訟 第9回勉強・相談会

9月22日(木)13:30~16:30 港区神明いきいきプラザ。

③ 『週刊金曜日』東京南部読者会

9月23日(金)18:30~2:30 大田区生活センター集会室(JR蒲田駅徒歩4分)

<別紙 1>

政治現況報告 2016年8月28日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

戦後71年目の夏、8月は日本にとって特別な日々だった。6日の広島、9日の長崎の原爆記念日は、先日、オバマ大統領が広島を訪れただけに、原爆廃棄・平和への訴えが例年より大きく盛り上がったし、15日の終戦記念日も、その直前、天皇が自らの退位について言及しただけに特別の日となった。そんな中、3日には第三次安倍内閣の再内閣改造が行なわれた。7月衆院選で自民党が単独過半数、改憲勢力が、改憲に必要な3分の2議席を超えたため、緊張が高まっていた。

結果からいうと麻生財務、岸田外務、塩崎厚生労働、菅官房長官など、19人のうち重要閣僚9人が留任し、骨格の全然変わらない、現状維持の組閣となった。強いていえば、女タカ派の稲田朋美党政調会長を防衛大臣に登用。米軍支援の自衛隊新任務を強化させる地位に据えたことと、地方創生相の石破茂の続投を要請したが、石破氏が固辞、閣外に去ったのが目立つぐらい。むしろ問題は党執行部で、首相は三役続投を希望していたが、7月に谷垣幹事長が趣味の自転車で転倒、骨折して入院したため、留任を断念。総務会長だった二階俊博氏を幹事長に、代理の細田氏を総務会長に、新政務会長に政策マンとして期待している茂木敏充氏を当てた。ただ温厚でイエスマンだった谷垣氏と違い、二階氏は中国と近く、公明、民進党など野党にも顔が広く、改憲についても「慌てることはない。野党とも、公明党とも、十分話し合ってゆく」と慎重論で、かなり首相とは肌合いが違う。ただ安倍首相は二期六年の自民党総裁の任期を2018年9月から、さらに3年、三期九年に延ばすことを熱望しており、二階幹事長はそれを支持しているので、期待しているのだろう。つまり東京オリンピックも首相だといういうわけだ。しかし、この任期延長問題は、対立候補との関係もあり、そんなにすんなり決まるとは思わない。

その間、桝添東京都知事の辞任によって、8月1日未明まで開票のあった東京都知事選挙は自民党都連と喧嘩までして無所属で立候補した元防衛相の小池百合子氏が、自公両党の推す増田寛也・元岩手県知事、民進・共産など野党の推すジャーナリスト・鳥越俊太郎氏を抑え、290万票をとって快勝した。増田氏170万票、鳥越氏134万票だった。公明・共産両党は70%がそれぞれ推薦の候補者へ投票したが、自民党は実に52%が小池氏へ。民進党票も39%が小池氏に流れた。支持なし層はもちろん、世代別でも小池氏が圧勝した。つまり勝因は政党放れだった。これは今後両陣営にとっても深刻な問題になりそうだ。

8日に国民にビデオ・メッセージで届けられた天皇陛下の「全身全霊での象徴の務めが難しくなった」と生前退位の強い希望は全国民に衝撃を与えた。82歳となり、公務も十分務められるか自信がない、と改めて問題が突きつけられた。憲法では第2条で「皇位は、世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」と象徴天皇の皇位の世襲だけしか規定されていない。明治憲法は天皇を神として、ほとんど人格を奪った。江戸時代以前の天皇は、退位も自由で、譲位も簡単。元号も自由に変えられた。皇室典範は明治憲法からの引き継ぎも多く、老齢化など天皇個人にとっても現実にそぐわなくなっている。平成天皇だけの特別立法にすればと声もあるが、さすがに場当たり的であり、安倍内閣でも皇室典範の改正で論議を進めることになろう。ただ改正となると余りにも多岐にわたる。小泉内閣が皇位の男子継承をどうするかで審議した時も10ヵ月が掛っている。

この典範改正を秋にスタートさせても来年いっぱいはかかる。この9月から安保法制の審議、憲法審査会での改憲論議を進めようとしていた安倍首相にとって、これは思わぬ路線変更であり、戦略に大きく狂いが出て来そうだ。

<別紙 2>

第32回例会 事務局報告

福田玲三(事務局) 2016. 8.28

1) 当会ホームページのブログに、本月間、次の投稿と、それぞれへのコメントがあった。

・「米食い虫」的差別は違憲(8/20、福田)

・護憲派は天皇の「生前退位」問題に見解表明を(8/17、草野)

・「布施杜生」の紹介(8/5、福田)

・天皇陛下の「生前退位」に賛同を(8/3,大西)

・私と憲法(8/2、福田)

・映画のなかの言葉(7/27、きくこ)

2) 以上のブログのうち「天皇の生前退位」にかかわる2つの投稿とコメントを紹介する。

ブログ1:天皇陛下の「生前退位」に賛同を(8/3、大西)

最近、天皇陛下の「生前退位」の話題が良く目につく。

右のほうから「絶対反対」の論調が聞かれるが、左からは音沙汰なしである。このままでは「生前退位」が吹っ飛んでしまう。護憲派としては「生前退位」に諸手を挙げて賛同すべきである。

かつて「女帝」の問題が上がったこともある。私は「女帝大賛成」と言っていた。護憲派の多くは「非武装中立、天皇制反対」である。私も同じ立場だ。だからと言って天皇制を論じないというのは誤りだ。積極的にかかわって、より良い制度にしなければならない。

天皇制の何がいけないのか。護憲派の中に「身分制度」という人が多い。私は「天皇の神格化」と思っている。護憲派の言うように、直ちに天皇制をなくすことは無理である。でも、「神様」でなくすることは可能だ。まずは「万世一系=男系」を破ること。「女帝」推進である。そして「生前退位」だ。

生前退位が認められれば天皇は国家公務員の「天皇職」になる。皇族から「定年制」の話が出たこともあるらしい。これも、国家公務員の「職」レベルの話になる。身分制度でもなくなる。「象徴」として居て戴いていいのでは。多くの国民も望んでいるのだから。

私達も声を上げよう。「生前退位」賛成と。

コメント1:きくこ

平和の大切さを知るから、日本国憲法を素晴らしいと思い、象徴としての天皇制を素晴らしいと思います。つきつめて考えれば、天皇制に反対なのではなく、天皇制を利用した軍国主義国家体制に反対だという人がそれなりの人数でいるのではないでしょうか。

天皇制を軍国主義に悪用されないためにも、天皇制=軍国主義は明治維新以後の限られた期間のことで、むしろ天皇制=平和主義というのが日本の長い伝統の中にあるという視点で考えてみる必要があるのではないかと思います。

コメント2:大西

きくこ様。ありがとうございます。旧護憲派の「天皇制反対」は殆どの方は身分制度を言っています。

私は富国強兵に利用された明治以降の在り方が許せないと思っています。江戸時代も、それ以前も、将軍職など官位は天皇から下賜されていました。天皇は天子様と呼ばれ、「士農工商」の上にありました。でも、現在と同じく、政治的実権はありませんでした。そしてそのほうが平和でした。

天皇が実権を握った時、いくつもの争いが起こっています。忠臣面した奸臣が権力闘争をしたり、侵略戦争をしたりしています。明治維新以降の80年がその典型です。自民党の改憲案にも天皇の「元首」を言っています。奸臣どものたくらみがありありとしています。旧護憲派の方たちにもこのことに気づいていただきたいと思っています。そして、「生前退位賛成」と大声で言っていただきたい。

ブログ2:護憲派は天皇の「生前退位」問題に見解表明を(8/17、草野)

8月3日付の当ブログで、大西さんが「天皇陛下の『生前退位』に賛同を」との意見を寄せられた。

私はこの大西さんの提起に賛成である。大西さんも言われているように、護憲派は今回の「生前退位」問題に限らず、天皇制が直面する現実問題については積極的にかかわろうとせず、否定的傍観者として振る舞っているように思う。言わば自らを蚊帳の外に置いているかのようだ。

その理由は、これも大西さんが言われているように、護憲派の多くが天皇制否定の立場に立っているからである。天皇制などという人間平等に反する、あってはならない制度をより良くするなどということは考えられない、ということなのであろう。

しかし、「生前退位」問題とは憲法問題なのである。護憲を標榜する護憲派がきわめて重要な憲法問題に直面して傍観者的に振る舞っていいわけがない。そして「生前退位」問題とは「皇位継承」問題なのである。

憲法第2条は「皇位は世襲のものであって、国会の議決した皇室典範の定めるところにより、これを継承する」としている。その皇室典範はどうなっているか。

皇室典範第1条は「皇位は皇統に属する男系の男子が、これを継承する」となっている。あからさまな女性差別であり、憲法第14条「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社会的身分又は門地により………差別されない」に違反しているのである。

安倍政権はじめ右翼保守勢力にとっては、天皇を「元首」化するためにも「生前退位」など認めたくないであろうし、ましてや天皇神格化の根源となっている男系男子による継承(これ自体神話なのだが)が断ち切られ、女性天皇が誕生することなど絶対に認められないであろう。

それゆえ、護憲派は、憲法違反の皇室典範改正に踏み込んで今回の「生前退位」問題を論じるべきであり、かつ、女性にも皇位継承権を与えるべきことを主張し展開すべきなのである。

まさに今回の「生前退位」問題と「皇位継承」問題は、右翼保守派の弱点なのであり、彼らがいかに戦前回帰の反民主主義勢力であるかをあぶりだす好機なのである。現天皇の「生前退位」問題は国民の関心も高く、さまざまに議論が噴出するであろう。このような状況の中で、これまでのように護憲派が否定的に傍観者的に振る舞うようなことがあってはならないと思う。

いまこそ護憲派は、「生前退位」賛成、女性にも皇位継承権を与える皇室典範改正を訴えるべき時である。

コメント:大西

天皇のお言葉があった後、産経新聞が「天皇の生前退位のために憲法を変えることに賛成ですか」という調査をしたら、70-80%の賛成があったとか。とんでもない設問である。天皇制については、「皇室典範」の改正で済むのである。強引な「憲法改正論」への誘導を意図しているものと言える。皇室典範改正にあたり、女性天皇、女性宮家、元号など、改めていかなければならない課題も多い。真剣な議論を積み上げなければならない。

完全護憲の会ニュース No.32 2016年8月10日

<例会参加の方は本ニュ―スご持参のこと>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話:FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第31回例会の報告 1p

② 第28回 編集委員会の報告(略) 1p

③ 当面の日程について 3p

別紙 1 政治現況報告 3p

別紙 2 事務局報告 4p

別紙 3 安保法制について(講演) 6p

第31回 例会の報告

7月24日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第31回例会を開催、参加者15名。入会者 計59名。

司会を草野編集委員長が担当し、まず、政治現況報告(別紙1)を岡部共同代表が行い、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

これらについて以下の意見が出された。

「若者を自公に取られている。衆参同日選に備え、野党4党提携を崩すな」

「7月3日のNHK討論会で民進党枝野幹事長は、これまで憲法三原則を守る範囲で微修正を考えていたが、自民党がこの三原則を破壊する改憲を公約としている以上、わが党は微修正を棚上げして現憲法維持を主張すると述べた。これを歓迎したい」

「若者が『今のままでいいじゃないか』というのに驚く。改憲反対、何でも反対を嫌う。実際は変わっているのに。今後の闘い方を考えることが必要」

「民主主義は教わったが、日本の若者には議論の習慣がない。これが問題だ」

「大学を訪ねても、立て看板がなく、座り込みも、アピールもなくなった。どこにも問題はないという。おかしな風潮だ」

「子連れのママに聞いても改憲草案の内容を知っている人は少ない、緊急警告の形式だけでなく、自民党改憲案の要点をピックアップして知らせれば、読むと思う」

「改憲は危険、だけでは受け身だ。憲法を擁護して平和を維持する方策を示すべきだ」

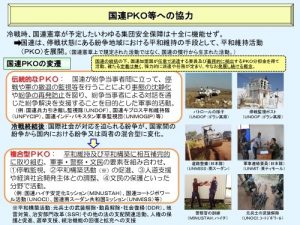

ついで勉強会として結城祐弁護士が「安保法制について」(別紙3)について講演、約1時間にわたり、安保二法と呼ばれるものの多様な内容が詳しく説明された。

これについては以下のような意見があった。

「新三要件の下で武力行使(集団的自衛権)が可能にされたが、戦争に発展する可能性がある」「存立危機事態下で求められる国民の協力は、人権の制約や財産供出を招く恐れがある」「憲法9条は武力による威嚇や武力の行使を禁じているが日米韓合同軍事演習は威嚇ではないのか」「新三要件で他国にたいする武力行使の言葉が平気で使われているのは許せない」

その他に、「市民にとって正当防衛は認められており、国にとっても個別自衛権までは認めてよい」との意見にたいして、「日本にとって国策としての自衛権は認められない」との意見があった。

当面の日程について

① 第32回例会 8月28日(日)13:30~16:30

場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」(田町)

〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421

JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分

地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分

報告 1)政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

2)事務局報告 福田玲三 (事務局担当)

勉強会 第9条について

会場費ほか 300円

② 第29回編集委員会 8月31日(水)14:00~ 大阪大学東京オフィス

③ 第33回例会 9月25日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第30回編集委員会 9月28日(水)14:00~ 大阪大学東京オフィス

⑤ 第34回例会 10月23日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

⑥ 第31回編集委員会 10月26日(水)14:00~神明いきいきプラザ(田町)

<別紙 1>

政治現況報告 2016年7月24日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

注目されていた第24回参議院選挙が7月10日に行なわれた。投票結果は自民56(非改選65、合計121議席)公明14(11、25議席)で与党は公示前より自民+6、公明+5と11議席を増やし悠々と過半数。逆に4党選挙協力の野党は、民進32、非改選17合計49議席(-11)、共産6,非改選5(+3)、社民1,非改選1(-1)、生活1,非改選1(-1)とトータルで10議席を減らし、自民党の圧勝に終わった。そればかりか、象徴的だったのは無所属で当選した平野達雄氏(元民主党、復興相)が即日自民党に入党したため、自民は合計122議席となり、27年ぶりに参院で単独過半数に。さらに野党でありながら憲法改正を是とするおおさか維新の会の当選7、非改選5,合計12、さらに改憲の、日本の心を大切にする党の3議席(当選者ゼロ、非改選のみ)、改革の党の1議席(非改選のみ)を加えると、参院総数242議席のうち、改憲に必要な三分の二議席162に達する結果となった。

このような自民党の勝利の理由は、改憲や安保二法制、原発などに全く触れず、アベノミクスの効用と経済問題に争点をしぼり、自公政権の政局安定を訴えたことによる。さらに比例区(全国区)で、小泉時代に続く2010万票で18人の当選。また天王山といわれた32の選挙区一人区の与野党対決で自公が21対11で野党共闘に勝ったことなどがある。

しかし、細かくみると得票率は過半数をわずかに上回る54・70%。先進民主国というには余りにも低い。それに一人区の野党共闘も東北地方では青森・秋田・岩手・宮城・福島などで自公を抑え込んだ。3年前は自公29、野党2だったから善戦といえる。また岩城法相(福島)、島尻北方担当相(沖縄)の二現職閣僚も落選した。

安倍首相はこの勝利をもとに、秋の臨時国会で党・内閣人事を断行、憲法審査会で改憲の議論に着手すると言明した。しかし公明党の山口代表は「まだ国民の議論は進んでいないし、まあ一年以上議論した上でどうなるか」と慎重し、公明党へのアンケートでも“安倍政権で改憲”賛成はゼロだった。また改憲賛成のおおさか維新の会も九条改定には反対。安倍内閣での改憲にも慎重だ。すぐに改憲の動きとはならないようだ。

結局、最初の改憲論議は緊急事態条項からになりそう。もちろん第二の安保法制として論議になるだろう。

今回の参院選の特色のもう一つは、選挙年齢18歳への引下げによる240万票の行方。まず得票率は18歳は選挙区60・53%(全国平均51・17%)を10%程度上回った。男58・18%、女62・71%と女性が高い。19歳は平均41・44%(男性33.9%、女性50・00%)とかなり低かった。18歳が高校などで選挙の授業があったのに対し、19歳は大学入学の解放感と浪人生、それに社会人一年生の忙しさか。18歳に関して云えば①神奈川64・58%②京都62・40%③群馬62・07%④東京60・53%⑤埼玉59・54%――と関東地区が高く、最低は香川の29・82%。

その投票先は自民40%、公明10%と半数の5割。民共は25%と半分。無党派の票は民進19%、自民19%、共産13%、おおさか維新11%。20代は自民43%で世代別トップ。若者の支持によって自民は勝ったともいえるが、保守化は否めない。

選挙中に桝添東京都知事の公費使用が問題となり、桝添氏の対応のまずさから2年4ヵ月で辞任。参院選後の14日に都知事選が告示となり、31日に選挙となる。小池百合子氏が立候補したあと、自民は元岩手県知事の増田寛也氏を擁立、野党は元民放キャスターの高越俊太郎氏に一本化。三つ巴戦に。自民は分裂選挙だけに鳥越氏有利か。ただ健康問題はある。他に平成天皇の退位問題も。

<別紙 2>

事務局報告

福田玲三(事務局) 2016.7.24

1) 財務状況について

本年1月から7月現在までの財務状況の概括を報告します。

収入 繰越金 28万円

振替入金(パンフ・リーフ代金、カンパ、入会金など) 22

現金(同上) 5

計 55

支出 通信・事務費(ニュースの印刷と郵送)1~7月 13

リーフ (白表紙) 2000部 印刷代 6

リーフ (色表紙) 4000部 印刷代 12

記者会見会場費 2

通信・事務費(パンフ・リーフの郵送、振替用紙印刷など) 5

計 38

残金 預金 10

振替残 7

計 17

2) 全国の書店、喫茶室(善意)へのパンフ・リーフ配備依頼、反応未着

3) 緊急警告案文の起草(有志への要請)、進行中

4) ① ニュース31号への返信(龍平四郎氏)

リーフレット読ませていただいていますが疲れます。内容が豊富なのでプロ向きでしょうが、護憲の裾野を広げるツールには向かないと思います。いみじくも、添付された「オドロキの発見」の形式が若い人の眼に止まります。「驚きの発見」ではなく「オドロキの発見」このキャラクターからも理解できると思います。文字離れの出ている現象の時代です。工夫のある冊子で多くの人々に読んでいただければと願っております。決して苦言として取り扱っていただかないようにお願いします。みなさまの、ご苦労は非常にたいへんなものと思っております。そのことへの感謝はしております。

② 同(珍道世直氏)

(前略)改憲勢力が、衆参両院で、三分の二を占め、危機感もっています。私は、「安保法制は違憲であり、皆さんお一人お一人のお力で、市民の力で廃止させましょう」とJR津駅前で、毎週月水金Pm5:30~6:30訴えています。5月中旬から28回立ちました。7月21日の違憲訴訟判決日まで続けるつもりです。判決の結果は、ご報告いたします。

5)珍道世直氏からの来信

いつも大切な使命を果され、心から敬意を表します。

私の提訴した違憲訴訟に係る判決が、昨日21日、午前9時50分から行われました。たった20秒程度の言渡しでした。事前に書面で、判決の言渡しに当っては多くの傍聴者の方にもお分かりいただけるよう「裁判所の判断」の部分について、その要旨を口頭で言渡されるよう、申入れをいたしておりましたが、全く聴きいれられず残念でした。20秒程度の言渡しで、閉廷の言葉もありませんでした。

裁判所は、もっと市民に向って対応をしていただくべきだと考えています。

判決の内容は、国の答弁通り(閣議決定、安保法制が国民に全く影響を与えていないとの認識の上での答弁)でした。東京地裁の判決内容と、ポイントはほぼ同じでした。控訴いたしたいと考えております。判決文を、ご参考までに、添付でお届けいたします。

どうか今後ともお見守りください。

6) 知事選主要3候補の憲法観について

小池百合子氏 「自民党で議論されている流れでよい」

増田 寛也氏 「今の憲法の精神いかす。変えるなら十分に議論する必要がある」

鳥越俊太郎氏 「安倍政権は戦後最悪の内閣。参院選とは違う結果を出したい」

以上、小池氏は自民党の改憲案に同調、増田氏は自民党の改憲に抵抗しているものの消極的、鳥越氏は改憲阻止で共闘した野党4党と同調。したがって都内の有権者にはもちろん、全国の会員、支援者、有志に鳥越候補当選のための応援を緊急に発信したい。節操のないジャーナリズムに屈してはならない。

7) 「7・1閣議決定」違憲訴訟 第9回勉強・相談会 7月28日(木)13:30~16:30 港区神明いきいきプラザ。

8) 当会リーフレット発行を機に、発行物の交換をしていただいた相沢緑さん(市川市)から以下のビデオが送られてきた。――希望者には転送します。

① 3分半でわかる!くらべてみよう現憲法と改憲。憲法前文以下、主要10条項を比較した、易しいカットいりの動画。必見。アクセス36,175回

② 安倍普三の憲法改正論。反面教師として必見。23分。27,767回

③ 日本国憲法誕生 全編。NHKスペシャル。在野の(日本)憲法研究会案を取り入れた現憲法の成立史として必見。73分。26,058回

④ ほか数点

<別紙 3> 講演

安保法制について 2016年7月24日

結城 祐 弁護士

第1 自己紹介

・2014年12月弁護士登録(67期)弁護士になって1年半

・池袋西口の城北法律事務所所属 現在25名

豊島区,練馬区,板橋区,北区等池袋周辺の地域の方々の人権(生活,労働等)を守る活動と共に,池袋の地から「平和」を発信し続けている。

弁護士自身,あるいは学者,政治家等をお招きしての自主講演会の企画のほか,駅前での街頭宣伝,選挙前の電話掛け等地道な活動も継続している。また,先輩方が築き上げてきた地域の民主団体との関係を保ち,学習会にお招きいただき,平和,労働又は生活に関する講演を継続している。

最近は「明日の自由を守る若手弁護士の会」(あすわか)に所属する弁護士が増え,上記のような講演会のほかに,市民の方々が集うカフェでの「憲法カフェ」を開催して,憲法が生活に直結しているのだと身近に感じてもらうと共に,改憲の危険性等について広める活動をしている。

・私の主な活動履歴

弁護団 浪江町支援弁護団(原発被災者),HPVワクチン薬害訴訟弁護団,特定整備路線補助26号線事業認可取消訴訟弁 護団(ハッピーロード大山商店街),ブラック企業被害対策弁護団,ホワイト弁護団

その他 NBfes(辺野古新基地建設に反対する若手有志の会)

自衛隊をウォッチする市民の会,ビギナーズ・ネット

明日の自由を守る若手弁護士の会,日本平和委員会常任理事

・ご質問,学習会のご依頼等は下記のアドレス,電話番号まで

t.yuuki@jyohoku-law.com 03(3988)4866(代)

第2 今回の構成

戦後日本における自衛権のあり方の推移を確認した後(第3),安保関連法について検討(第4)

第3 戦後日本における自衛権のあり方の推移

1 おさらいとして憲法9条を読む。

憲法第9条〔戦争の放棄,戦力と交戦権の否認〕

① 日本国民は,正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し,国権の発動たる戦争と,武力による威嚇又は武力の行使は,国際紛争を解決する手段としては,永久にこれを放棄する。

② 前項の目的を達するため,陸海空軍その他の戦力は,これを保持しない。国の交戦権は,これを認めない。

2 憲法制定時「自衛権の行使は認められていない」

憲法制定時でも,日本政府は自国に自衛権があるとの考え方

しかしながら,日本国憲法9条2項によって,「一切の軍備と国の交戦権を認めない結果,自衛権の発動としての戦争も,また交戦権も放棄した」(吉田茂首相)

⇒憲法によって自衛権の行使が認められないと解釈

3 米ソ冷戦「武力によらざる自衛権」

自衛権が認められない当時,万一の場合には国連軍が日本を守ることが想定されていた。

しかしながら,米ソ冷戦が勃発し,吉田首相は,1950年1月,「武力によらざる自衛権を持つ」と発言し,その後のアメリカとの軍事同盟の成立を予感させた。(1951年,旧日米安保同盟締結)

4 自衛隊ができる「必要最小限度の実力」

1950年6月 朝鮮戦争勃発

1954年 自衛隊設立

鳩山一郎

「自衛のための必要最小限度の武力を行使することは認められている。」

⇒「自衛のための必要最小限度を超える実力」ではないので,「自衛隊は軍隊ではない」と解釈されるようになる。

もっとも…

1954年6月 参院本会議で「海外出動はこれを行わない」とする決議が可決。その後,(個別的)自衛権発動のための3要件(旧3要件)が決められた。

※旧3要件

① 我が国に対する急迫不正の侵害があること

② これを排除するために他の適当な手段がないこと

③ 必要最小限度の実力行使に留まるべきこと

刑法36条1項(正当防衛)

急迫不正の侵害に対して,自己又は他人の権利を防衛するため,やむを得ずした(必要性,相当性)行為は,罰しない。

他の適当な手段がないことを要求している点で,刑法上の正当防衛とは少し異なる概念

5 PKOへの参加「PKOは武力行使にあたらない」

・冷戦終結

・1991年 湾岸戦争勃発 1兆4000億円を拠出したが評価され

ず

・湾岸戦争終結後,ペルシャ湾岸の機雷除去のため自衛隊が派遣された

∵戦争終了後の公海上の作業として,海上自衛隊の通常業務と解釈

・1992年 国際平和協力法(PKO協力法) 宮沢内閣

⇒紛争地の平和維持活動(PKO協力法)に自衛隊が参加できるように。

・1992年9月から約1年,カンボジアに1200人が派遣

・PKOが武力行使に当たらないとする5原則

① 紛争当事者の間で停戦合意が成立

② 紛争当事者が自衛隊派遣に同意

③ 中立的な立場を厳守

④ 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合に撤収することが出来る。

⑤ 武器の使用は,要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られる。

6 北朝鮮核危機など「後方地域での米軍支援は武力行使にはあたらない」

・1993年3月 北朝鮮は核兵器不拡散条約(NPT)から脱退を表明

・1996年 中国が台湾を威嚇

⇒日本周辺で危機が高まる。

・1997年 日米ガイドラインの改訂(アメリカの協力要請)

・1999年 周辺事態法

後方地域での米軍支援は「武力行使との一体化」に該当せず。

① 現に戦闘が行われていない地域

② 活動期間を通じて,戦闘行為が行われることがないと認められる地域

※地理的観念ではないが,「中東とかインドネシアとか,ましてや地球の裏側というようなことは考えられない」とされた。

7 9.11「非戦闘地域での多国籍軍支援は武力行使にあたらない」

・2001年9月11日 アメリカ同時多発テロ

アフガニスタン戦争

⇒日本,国連安保理決議を受け,自衛隊を派遣することを決定

・2001年10月29日 テロ特別措置法成立

自衛隊が活動できる地理的範囲が拡大。日本領域に加えて,公海及びその上空,そして外国の領域での支援活動

非戦闘地域での多国籍軍支援は「武力行使との一体化」に該当せず

※地理的観念ではないが,「自衛隊が活動している地域は非戦闘地域」?

⇒民主党の岡田克也代表に「非戦闘地域」の定義を求められた小泉純一郎首相が,戦闘地域と非戦闘地域を明確に区別できなかったためか,「自衛隊が活動できる地域が非戦闘地域」などとちぐはぐな答弁をした。

8 第2次安倍政権「集団的自衛権は行使できる。場所も限定しない。」

・2014年 自衛権発動の3要件を見直し(新3要件),集団的自衛権が行使できるとした。

・2015年5月14日 政府は安保法制の関連11法案を閣議決定

「周辺事態法」⇒「重要影響事態法案」へと変更し,地理的観念を含む言葉「周辺」を排除し,集団的自衛権について定める。

「国連平和支援法」という新法では日本に影響がなくても国際社会が一致して対応すべき戦争や紛争が起きた場合に,自衛隊を派遣することを想定。自衛隊は紛争を未然に防ぐ活動もできる。

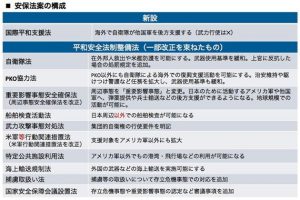

第4 安保関連法について

1 11の法律

安保関連法とは,新設の「国際平和支援法」と自衛隊法改正案など10の法律の改正案を一つにまとめた「平和安全法制整備法案」からなる。

簡潔に述べると,

・集団的自衛権を認める。

・自衛隊の活動範囲や,使用できる武器を拡大する。

・有事の際に自衛隊を派遣するまでの国会議論の時間を短縮する。

・在外邦人救出や米艦防護が可能になる。

・武器使用基準を緩和(従来は自己保存型のみ,改正により任務遂行型まで)

・ 上官に反抗した場合の処罰規定の追加(戦前!?)

・

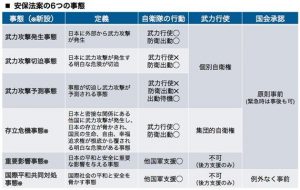

2 複雑すぎる事態

・上4つは(武力攻撃)事態対処法に記載。

武力攻撃事態(武力攻撃発生自体,武力攻撃切迫事態)

武力攻撃事態等(武力攻撃事態,武力攻撃予測事態)

原則として事前の国会承認が必要とされるが,緊急時は事後の承認でも可能とされていることから,事後の承認が多発することになり,国会の機能不全を招く。

・武力攻撃事態(武力攻撃事態,武力攻撃切迫事態)武力攻撃予測事態は異なる概念であるにもかかわらず,武力攻撃切迫事態と武力攻撃予測事態の区別が曖昧。

・また,武力攻撃事態と存立危機事態との区別も曖昧

・存立危機事態について,安倍首相は「政府が総合的に判断して認定する」(後述)という。⇒非常に危険

当時の民主党などは定義や認定方法が「極めて曖昧」と主張した。

岡田克也代表は,「存立危機事態は,非常に抽象的。時の政府が勝手に存立危機事態を認定して,自衛隊を送り出し,武力行使するということになりかねない」,「当然,反撃も来るわけですし,国民の暮らし,命がかかっている大きな政治の決断。それが白紙委任しているような形になり,民主国家としては許されない」と批判。

・緊急時の事後承認が許されていることと相俟って,時の権力が恣意的に利用しかねない。

3 後方支援しか許されていない「重要緊急事態」,「国際平和共同対処事態」も実は…

後方支援には「武器の提供は含まない」とされているが,弾薬の提供や武器・他国の兵士の輸送は認められており,後方支援中の部隊が襲われる可能性が高い。

山崎拓元衆院議員

「正面と後方は一体、つまり後方とは兵站ですから。今まで自衛隊は、例えばサマワなら近くのアメリカ軍に守ってもらう約束もあった。今度は兵站基地の部隊は自分たちで守らなければならない。そのための装備も持っていきますよね。かなり重装備になりますよ。PKOとはわけが違う。正面と後方は一体だから、敵軍は必ず、兵站基地である後方を襲います。すると自衛隊は防戦します。武器を使用すれば反撃がある。反撃があればまた撃ち返す。そうなれば武力行使になる。武力行使になれば戦闘行為になる。戦闘行為になれば、それは戦争に巻き込まれるということになる。そこで死傷者が出ないなんてまず考えにくいですね。だから、リスクが高まることは間違いない。イラクの経験はいくつか他にもあるんですけれども、自衛隊を後方支援活動に出すこと自体に私は反対です。」

4 主な法律に関して解説

(1)概要

ア 自衛隊法改正

・在外邦人等の保護措置

・米軍等の部隊の武器等の防護

・平時における米軍に対する物品役務の提供の拡大

・国外犯処罰規定

イ 国際平和協力法の改正

・国連PKO等において実施できる業務の拡大(いわゆる安全確保,駆け付け警護),業務に必要な武器使用権限の見直し

・国連が統括しない人道復興支援やいわゆる安全確保等の活動の実施

ウ 重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)

・我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態における米軍等への支援を実施すること等,改正の趣旨を明確にするための目的規定の見直し

・日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍以外の外国軍隊等に対する支援活動を追加

・支援メニューの拡大

エ 事態対処法制

・ 存立危機事態の名称,定義,手続等の整備(事態対処法)

・ 自存立危機事態に対処する自衛隊の任務としての位置付け,行動,権限等(自衛隊法)

(2)自衛隊法改正

ア 在外邦人等の保護措置(第84条の3)

① 目的

外国における緊急事態に際して生命又は身体に危害が加えられるおそれがある法人の保護措置を自衛隊の部隊等が実施できるようにする。

※保護措置:警護,救出その他の当該邦人の生命又は身体の保護のための措置。輸送を含む。

② 手続

外務大臣から防衛大臣への依頼⇒両大臣の協議⇒内閣総理大臣の承認⇒防衛大臣の命令

③ 実施要件(以下の全てを満たす場合)

A 保護措置を行う場所において,当該外国の権限ある当局が現に公共の安全と秩序の維持に当たっており,かつ,戦闘行為が行われることがないと認められること

B 自衛隊が当該保護措置を行うことについて,当該外国等の同意があること

C 予想される危険に対応して当該保護措置を出来る限り円滑かつ安全に行うための部隊等と当該外国の権限ある当局との間の連携及び協力が確保されると見込まれること

④ 武器使用権限

任務遂行型の武器使用可能,危害許容要件は正当防衛,緊急避難

イ 米軍等の部隊の武器等の防護のための武器の使用(第95条の2)

① 目的

自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動に現に従事している米軍等の部隊の武器等であれば,当該武器等を防護するための武器の使用を自衛官が行うことが出来るようにする(第95条の2)。

② 対象

米軍その他の外国の軍隊その他これに類する組織の部隊

自衛隊と連携して我が国の防衛に資する活動(共同訓練を含む。但し,現に戦闘行為が行われている現場で行われるものを除く。)に現に従事しているものの武器等

③ 手続

米軍等の要請⇒防衛大臣が必要と認めるとき⇒自衛官が警護

※内閣府資料によれば,条文上の手続きとは別途,運用の考え方を国家安全保障会議で審議する方針

④ 武器使用権限

人又は武器等を防護するため必要であると認める相当の理由がある場合には,その事態に応じ,合理的に必要と判断される限度で武器を使用することが出来る

危害許容要件は,正当防衛・緊急避難

(3)国際平和協力法改正

ア 国際連合平和維持活動<拡充>

参加五原則(下線部追加)

① 紛争当事者の間で停戦合意が成立

② 紛争当事者が自衛隊派遣に同意

③ 中立的な立場を厳守

④ 上記の原則のいずれかが満たされない状況が生じた場合に撤収することが出来る。

⑤ 武器の使用は,要員の生命等の防護のために必要最小限のものに限られる。受入れ同意が安定的に維持されていることが確認されている場合,いわゆる安全確保業務及びいわゆる駆け付け警護の実施に当たり,自己保存型及び武器等防護を超える武器使用が可能。

イ 国際連携平和安全活動(非国連統括型)<新設>

上記参加五原則を充足した上で次のいずれかが存在する場合

① 国際連合の総会,安全保障理事会又は経済社会理事会が行う決議

② 次の国際機関が行う要請

・国際連合

・国際連合の総会によって設立された機関又は国際連合の専門機関で,国際連合難民高等弁務官事務所その他政令で定めるもの

・当該活動に係る実績若しくは専門的能力を有する国際連合憲章第52条に規定する地域的機関又は多国間の条約により設立された機関で,欧州連合その他政令で定めるもの

※国際連合憲章第52条

第六章????? 地域的取極(CHAPTER VIII. REGIONAL ARRANGEMENTS)

第五十二条 (Article 52).

1 この憲章のいかなる規定も,国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し,この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。

2 前記の取極を締結し,又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は,地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に,この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。

3 安全保障理事会は,関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず,前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。

4 本条は,第三十四条及び第三十五条の適用をなんら害するものではない。

③ 当該活動が行われる地域の属する国の要請(国際連合憲章第7条1に規定する国際連合の主要機関のいずれかの支持を受けたものに限る。)

第三章????? 機関(CHAPTER III. ORGANS)

第七条(Article 7)

1 国際連合の主要機関として,総会,安全保障理事会,経済社会理事会,信託統治理事会,国際司法裁判所及び事務局を設ける。

ウ 業務の拡充

停戦監視,被災民救援等に加え,いわゆる安全確保業務,いわゆる駆け付け警護等を追加,統治組織の設立・再建援助の拡充

・安全確保業務

:重要施設の警護,検問所を設置しての検査,市街地のパトロールなど。⇒ 狙撃や自爆テロの標的,戦闘に至る可能性

・駆け付け警護

:離れた場所にいる他国軍部隊や非政府組織(NGO)職員などを救援する活動⇒本格的な戦闘に巻き込まれる懸念

エ 武器使用権限の見直し

いわゆる安全確保業務,いわゆる駆け付け警護の実施に当たっては,いわゆる任務遂行のための武器使用を認める。

オ 国会承認

自衛隊の部隊等が行う停戦監視業務,いわゆる安全確保業務について事前の国会承認が基本(閉会中又は衆議院が解散されている場合の事後承認可)

(4)重要影響事態安全確保法(周辺事態安全確保法の改正)

ア 目的

重要影響事態に際し,合衆国軍隊等に対する後方支援活動等を行うことにより,日米安保条約の効果的な運用に寄与することを中核とする重要影響事態に対処する外国との連携を強化し,我が国の平和及び安全の確保に資すること

イ 定義

・重要影響事態

:そのまま放置すれば我が国に対する直接の武力攻撃に至るおそれのある事態等我が国の平和及び安全に重要な影響を与える事態

※周辺事態の定義から「我が国の周辺の地域における」限定を削除

・後方支援活動(=兵站 Military Logistics)

:補給,輸送,修理及び整備,医療,通信,空港及び港湾業務,基地業務,宿泊,保管,施設の利用,訓練業務

※武器の提供は含まない。弾薬の提供及び戦闘作戦行動のために発進準備中の航空機に対する給油及び整備は実施可能に。

⇒上述したとおり,武器や外国軍兵士の輸送は可能。

ウ 支援対象

重要影響事態に対処する以下の軍隊等

・日米安保条約の目的の達成に寄与する活動を行う米軍

・その他の国連憲章の目的の達成に寄与する活動を行う外国の軍隊

・その他これに類する組織

エ 対応措置

・後方支援活動 ・捜索救助活動 ・船舶検査活動

・その他の重要影響事態に対処するための必要な措置

オ 「一体化」の回避

・「現に戦闘行為が行われている現場」では実施しない。

※遭難者が発見され,救助を開始しているときは,部隊等の安全が確保される限り当該遭難者に係る捜索救助活動を継続できる。

・自衛隊の部隊等の長等は,活動の実施場所又はその近傍において戦闘行為が行われるに至った場合,又はそれが予測される場合には一時休止などを行う。

・防衛大臣は実施区域を指定し,その区域の全部又は一部において,活動を円滑かつ安全に実施することが困難であると認める場合等は,速やかにその指定を変更し,又はそこで実施されている活動の中断を命じなければならない。

カ 国会承認(改正前と同様)

原則事前の国会承認,緊急の必要がある場合の事後承認可

キ 武器使用権限…自己保存型のみ

(5)事態対処法制

ア 事態対処法の改正

(ア)内容

我が国の平和と独立,国及び国民の安全を確保するため,武力攻撃事態等への対処について,基本理念,国・地方公共団体等の責務,手続等基本的事項を定めることにより,対処のための体勢を整備

イメージとして,重要影響事態よりも,我が国への切迫した危険がある場合。

(イ)改正の概要(「存立危機事態」への対処等を追加)

① 目的(事態対処法1条)

武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処について,基本理念,国,地方公共団体の責務,国民の協力その他の基本となる事項,を定めることにより,武力攻撃事態等及び存立危機事態への対処のための態勢を整備し併せて武力攻撃事態等への対処に関して必要となる法制の整備に関する事項を定め,我が国の平和と独立,国及び国民の安全の確保に資すること

②対処基本方針(事態対処法9条)

武力攻撃事態等又は存立危機事態に至ったときに,政府がこれらの事態への対処に関する基本的方針を定める。

⇒批判の検討。

・事態の経緯,事態が武力攻撃事態であること,武力攻撃予測事態であること又は存立危機事態であることの認定及び当該認定の前提となった事実

・事態が武力攻撃事態又は存立危機事態であると認定する場合にあっては,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がなく,事態に対処するため武力の行使が必要であると認められる理由

③新三要件の下で武力行使(集団的自衛権)が可能に

I我が国に対する武力攻撃が発生したこと,又は我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し,これにより我が国の存立が脅かされ,国民の生命,自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険があること

Ⅱこれを排除し,我が国の存立を全うし,国民を守るために他に適当な手段がないこと

Ⅲ必要最小限度の実力行使にとどまるべきこと

(ウ)国会承認(事態対処法9条)

・存立危機事態に対処するために自衛隊に防衛出動を命ずるに際しては,現行の規定と同様,原則国会の事前承認を要する(緊急時の例外あり)

⇒批判の検討。

イ 自衛隊法の改正(存立危機事態関連)

「新三要件」で新たに可能となる「武力の行使」は「我が国を防衛するため」のやむを得ない「自衛の措置」であり,「存立危機事態」への自衛隊の対処は,自衛隊法76条(防衛出動)と第88条(武力行使)によるものとし,第3条(自衛隊の任務)において主たる任務に位置付ける。

第3条 「直接侵略及び関節侵略に対し」を削除

第76条 内閣総理大臣が自衛隊の出動を命じるに際し,国会の承認を得なければならない場合として,存立危機事態を追加

第88条 改正なし 防衛するため必要な武力を行使可能 以上

集会のご案内

「7・1閣議決定」違憲訴訟 第10回勉強・相談会

8月25日 13:30-16:30

港区・神明いきいきプラザ

写真展 重慶大爆撃を知っていますか

8月27日~9月2日 10:00-20:00

東京・九段生涯学習館2F 九段ギャラリー

講演会 重慶大爆撃とは何だったのか(前田哲男)

8月31日 15:30

衆院第一議員会館地下1F 第1会議室

完全護憲の会ニュース No.31 2016年7月10日

<例会参加の方は本ニュ―スご持参のこと>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第30回例会の報告 1p

② 付記 1p

③ 当面の日程について 2p

別紙 1 政治現況報告 2p

別紙 2 事務局報告 3p

別紙 3 緊急警告 015号、016号 4p

第30回 例会の報告

6月26日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第30回例会を開催、参加者11名。入会者 計55名。

司会を草野編集委員長が担当し、まず、政治現況報告(別紙1)を岡部共同代表が行い、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

これらに対する質疑としては、事務局報告4)「全国の会員・有志に緊急警告文案を起草していただくよう訴える」について、「起草者の意図と違う表現を編集委員会が求めて、起草者にとって受け入れがたい場合」との質問があり、その際は、起草の趣旨を尊重して意見の一致を図る、こととされた。また「小さな意見の違いで、一番大事な護憲を忘れて会を去る人の出るのは悲しい」との発言もあった。

その後、緊急警告発信文書(014号、015号)の検討が行なわれ、014号では首相の「失言」と「錯覚」との間の表現の整合性が求められ、また国会の委員会議事録から首相の失言が勝手に削除されていることも指摘された。これらに関しては、発信された緊急警告に、ブログ上で「コメントをつけてほしい」「コメントが出れば、それが一つのテーマにもなり得る」などの提起があった。

さらに「9条論」の再検討も行なわれ、新参加者から「完全護憲」の提起を歓迎するとしつつ、「自衛の戦争は認める。その範囲なら解釈でよい」との発言があり、これに関連して「国連改革をふくめて未来の理想を描くべきだ。そのさい武力を幕府が独占し、200年間国内平和の続いた日本の江戸時代を参考にすべきだ」「世界連邦の構想を勉強をしよう」などの意見があり、さらに次回以降も検討を続けることとした。

付 記

① リーフレット第1集を無料扱いで置かせていただける全国の書店あるいは喫茶室などが見つけていただいた方はお知らせ下さい。ご依頼により当面、30~50部を無料で送らせていただきます。

② 違憲に対する緊急警告案の起草をお願いできる全国の有志の方はご連絡下さい。当会の能力不足を補っていただくものです。それぞれご関心のある問題について。

③ 7月例会における「安保法制について」の勉強会は結城祐弁護士のご講演を予定しています。是非ご参加下さい。

④ 「7・1閣議決定」違憲訴訟 第9回勉強・相談会 7月28日(木)13:30~16:30 港区神明いきいきプラザ。

⑤ 「戦争法の廃止を求める統一署名」6枚(30筆)を実行委員会あて投函。

⑥ 今回同封のリーフレット『ちょっとおかしくないですか? いまの日本!!』(改定版・第6刷)は当会の仲間が関わる市民団体「リサーチファクツ」より発刊されたものです。紙のリーフレットをご希望の方は「research_facts@yahoo.co.jp」にご連絡下さい。

当面の日程について

① 第31回例会 7月24日(日)13:30~16:30

場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」(田町)

〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421

JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分

地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分

報告 1) 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

2) 事務局報告 福田玲三 (事務局担当)

勉強会 「安保法制」について 結城 祐 弁護士

会場費ほか 300円

② 第28回編集委員会 7月26日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

③ 第32回例会 8月28日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第29回編集委員会 8月31日(水)14:00~ 大阪大学東京オフィス

⑤ 第33回例会 9月25日(日) 13:30~

⑥ 第30回編集委員会 9月28日(水) 14:00~ 大阪大学東京オフィス

<別紙 1>

政治現況報告 2016年6月26日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

この一週間というか数日は日本にとっていろいろ大変な時だった。21日(火)には桝添東京都知事が任期の途中、2年4ヵ月で辞任した。公用車を私用に使ったとか、神奈川の別荘へ毎週出掛けたとか、正月の家族旅行費を政治資金で落としたとか、まことにせこい話で、本来なら辞任にはならない事項を、追及を軽く見て説明責任を果たさず、嘘を積み重ねて深みへはまっていったという、まことに御粗末な辞任劇だった。都知事選は7月31日に行なわれるが、参院選のため、各党の候補者選びは、かなり遅れそうだ。

22日(水)は参院選の公示日、7月10日の投票日へ向かって舌戦の火ぶたを切った。自公の与党に対して民進、共産を中心とする野党連合が、全国32の一人区始め73人改選の選挙区、48人改選の比例区で激突する。23日(木)は沖縄戦終結の71回目の慰霊の日で、糸満市では、米軍属の女性殺しもあって、熱気に満ち、初めて裁判権を日本に取り戻すよう「地位協定」を改定するよう決議。日米両政府に要望した。

そして24日(金)は英国のEU離脱を決める国民投票。大方の予想に反して、大接戦の末、離脱派51・8%、残留派48・2%、およそ100万票の差で離脱派が勝利、保守党のキャメロン党首は首相辞任を発表した。EU離脱による国際経済の激変が危惧されていた通り、各国で株が大暴落。日本では1480円の値下がり、さらに日本円を買う円高が進み、1$100円を切って、2年7ヵ月ぶりに98円の高値をつけた。アベノミックスを売りに景気高揚を参院選で訴えていた安倍首相にとっては思わぬ痛手になりそうだ。

EUは、どちらかというと大陸派のドイツとフランスにイニシアティブを握られ、昔の大英帝国の夢を追う誇り高きジョンブルにとって、我慢ならなかったようだ。それに英国には旧英領を中心とする50ヵ国近い姉妹国が存在。EUとの貿易に頼らなくても、やっていけるという自負がある。大陸と英国との関係は、日本と中国との関係にも似て、過去の偉大さはあってもコンプレックスもある。海洋国家だが南北に強大な大国・大陸があり、常に野望もあった。来春選挙のある、右翼が力を持ちオランダ、ギリシャ、デンマークなどEUへの距離を置こうとする勢力への影響が心配だ。

日本の参院選は、自民党が安保体制、憲法改正を封印。アベノミックス・経済一本にしぼって選挙を続けている。これに対し、民共の野党は安保体制反対、憲法改悪反対を正面に据えて論戦している。

今回の参院選では、20歳の選挙年齢が18歳に初めて引下げられ、240万人の若者が参選する。その結果がどうなるか、マスコミが投票行動の分析をするだろうが、その結論が注目される。また今回の選挙で、これも初めて徳島・高知と島根・鳥取の2ヵ所で合区選挙が実現する。今後合区が増えると思われるので、その行方も注目される。

今回の参院選は、前にも云ったとおり、32の地方区一人区の勝負、与野党対決が勝敗を左右する。そしてその勝敗の分岐点は、自民党が非改選の65議席プラス57議席を獲得して、単独過半数122議席(定数242)、をとるか、また自民・公明の与党が非改選76を合せて46議席以上で参院過半数を超えるか、そして云うまでもなく、最も注目されるのは、大阪維新や日本の心の改憲勢力を合せ、憲法発議に必要な2/3議席。プラス78議席を確保するかである。護憲勢力にとってもまさに正念場といえる。

<別紙 2>

第30回例会 事務局報告

福田玲三(事務局) 2016.6.26

1) 経過報告

① 6月 3日 新リーフレット第1集 納品 4000部

② 6月 5日 新リーフレット配付1000部 全国総がかり行動国会正門前集会

大西、草野、国鉄詩人連盟関係(酒井、里、矢野)、福田

③ 6月 8日 リーフレット発行記者会見、プレス・センター9階大会議室

④ 6月 9日 『東京新聞6面に「『完全護憲の会』が冊子」掲載。翌日からgmailでリーフレットの受注相次ぎ 23件 261部、他に3月パンフ 33部、新会員3名 に達する(6月20日現在)

⑤ 6月19日 新リーフレット配付1000部 沖縄県民大会に呼応する国会正面前集会

大西、草野、安富、大野、週刊金曜日読者会関係(船野、馬場、松島)、福田

2) 全国の善意の書店にリーフレットを無料で置かせてもらうことを検討中。

3) 首都圏の会員・支持者へのBCC一斉送信用のリスト作成を考慮中、リーフレット配付行動など、急な要件での協力を要請するため。

4) 全国の会員・有志に緊急警告文案を起草していただくよう訴えることを検討中。

5) 「国民主権、基本的人権、平和主義、この三つを無くさなければ本当の自由憲法にならないんですよ!」。自民党の本音、ビデオ流出。

6) 緊急警告 015号を発信。

緊急警告015号、016号

緊急警告015号 自白のみによる無期懲役有罪判決は憲法違反!

2005年の栃木県今市市(現日光市)小1女児殺害事件の犯人として殺人罪に問われた被告(33歳)の裁判員裁判で、さる4月8日、宇都宮地裁は、求刑通り無期懲役の判決を言い渡した。

この裁判では、直接証拠はなく、取り調べの録音・録画が7時間以上にわたって法廷で再生された。松原里美裁判長は判決文において「被告人が犯人でないとしたなら説明できない事実関係が含まれているとまではいえず、客観的な事実のみからは被告人の犯人性を認定することはできない」と述べつつ、商標法違反での逮捕後に行なった取り調べに違法性はなく、取り調べの録音・録画などからも、取調官により恫喝や暴行が加えられた事実はなかったと判断。

その上で、捜査段階での自白について「取調官の誘導に合う内容もある」としながらも、録音・録画を根拠にして「取調官による誘導を受けた形跡がない」「あらぬ疑いをかけられた者の態度としては極めて不自然」「被告は処罰について強い関心を示し、処罰の重さに対する恐れから自白するかどうか逡巡、葛藤している様子がうかがえる」とまで述べている。

裁判長の認定のほとんどは、別件の商標法違反での逮捕から約5カ月間拘束、その「代用監獄」でとった自白調書を前提にしている。有罪にした根拠は、法廷で再生した録音・録画での心証だ。裁判官と裁判員が物証のないことを認めた上で、想像、推測で判示したのは自白について規定した憲法38条に違反していると言わねばならない。何故なら、同条は次のように定めているからである。

第38条 何人も、自己に不利益な供述を強要されない。

2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

まさにこの無期懲役判決は、第38条の3項目すべてに絵に描いたように違反しているのである。また、取り調べの一部可視化の危険性も示している。

弁護人の一木明弁護士らは閉廷後、記者団に対し「自白で判決を書くのは危険だと言われているのに、自白を重視した判決を書かれたことが一番納得できない」と批判した。また、「録画のないところで圧倒的な権力関係を利用して被告人を自白に追い込んだ。取り調べが全面的に録画されていればこのような判決にはならなかった」と語った。

弁護団(国選)によると、被告は控訴する意向を示している、ということだが、控訴審においては憲法第38条に違反しない裁判を行わなければならない。

緊急警告016号 防災を名乗って小学生に配布、国防冊子の危険性!

「我が国と郷土を愛する」という、何やら物々しい文言の盛り込まれた2006年の教育基本法の改正(第一次安倍内閣)から10年が経とうとしている。このところ、安保法の違憲問題だけでなく、戦後私たちの平和を支え、抑圧された人権の回復を誓った日本国憲法に改憲の危機が迫りつつある。そんななか最近、あたかも教育勅語の復活を思わせるような「『防災まちづくり・くにづくり』を考える」(内閣官房国土強靭化推進室)という冊子(「学習ワークブック」)が小学校を通して配布された。

この冊子は、初めの数ページこそ大雨や地震などの災害について絵や写真付きで解説しているものの、途中から「災害の本当の恐怖は、その『後遺症』にあります。」とした上で、「地域の消滅の危機」や「日本全体の凋落(ちょうらく)」(※注:衰えること,落ちぶれること)を語り、ついには「国防」にまで話が及ぶという驚きの資料である。

防災のための「学習ワークブック」というこの冊子には、「災害に強いまち」という言葉とともに、何度も「強いくに」という言葉が用いられており、そのためにはどうするべきか、「このことを常に忘れずに考えて」いくことを提起しているのだ。「一億総~」という戦時中に国民を総動員した忌まわしい言葉をよみがえらせた安倍政権の「総活躍」の数字には子供も含まれるという事実を改めて認識し、その是非を問い直す必要がありそうだ。何より、災害に結びつけて外交や国防といった問題を持ち出すという方法は、個人の命よりも国家を優先するものであって受け入れ難い。

冊子の最後には物語「稲むらの火」が紹介されている。これは1854(安政元)年、安政南海地震の際に濱口梧陵なる人物が私財を投じて大津波から村を守ったというお話で、「自分の財産を投げ打った犠牲的精神により、多くの命が救われた」と解説し、そこには「※この物語は1937(昭和12)年から10年間にわたり小学校国語読本(5年生)に掲載されました。」という注書きまで付けられている。1937年と言えば戦争の本格化した年であり、翌1938年には国家総動員体制で戦争に突入していくことになる。

ここで注意すべきは「犠牲的精神」という言葉で、この言葉は「日本軍人が常々大言壮語して言った」(木村久夫『きけ わだつみのこえ』岩波文庫)ものであり、戦争を推し進めるためには個人を押しつぶす、まさにそういう使われ方をした用語だったのだ。なぜいま、こうした背景のある言葉が復権させられようとしているのだろうか。

そもそも明治憲法には教育に関する規定はなく、運営に関しては教育令や学校令などがあったが、当時の教育理念の指針となったのは1890(明治23)年に発布された教育勅語であった。この教育勅語は、その中段で、一旦緩急あれば(差し迫った事態のあった時は)義勇公に奉し(自ら進んで国や社会のために自分を犠牲にしてお仕えし)以て天壌無窮の皇運(天地存在の限り長く繁栄し続ける皇室)を扶翼すべし(お助けしなければならない)と示していた。

このように一見あいまいな表現は、組織において上意下達が成される過程では、命をも捧げる覚悟として捉えられた。子供たちは学校で教育勅語を暗唱し、皇国のために自らを犠牲とする精神を身につけ、学徒動員として軍需工場での労働などに従事させられていった。

上記防災冊子は、この教育勅語の精神と非常に似通ったものと言える。防災冊子が2006年改正の教育基本法に基づき作成されたことを考えると、2006年教育基本法が既に日本国憲法の理念を逸脱する危険性を十分に持ったものであると見るべきである。憲法26条で教育を受ける権利を保障し、23条で学問の自由を、19条で思想及び良心の自由を定め、13条で個人が尊重され、11条で基本的人権が保障された、この日本国憲法にことごとく反するものと言わなければならない。

それだけではない。こうした話は災害に絡めて憲法に緊急事態条項を作ろうとする論調と符合している。自民党改憲草案は、その98条、99条で武力攻撃や内乱、地震などの大規模災害時に内閣総理大臣が緊急事態宣言をできるとし、この場合、何人も国その他公の機関の指示に従う義務が生じるとしている。国民の権利は最大限尊重するとしつつも、つまりは国民の権利を制限するための条項に他ならない。

1882(明治15)年に制定された戒厳令は、軍人勅諭および徴発令と並び、日本の軍事体制を支える不動の支柱として機能した。実際、1923(大正12)年の関東大震災発生翌日の9月2日、政府は緊急勅令による戒厳宣告を行ったが、その時起こったのは、戒厳司令官に隷属する軍隊、警察や自警団などの末端組織による「不逞団体」への軍事的制圧であり、「殺しても差支えなきもの」とされ、「昼夜の別なく家屋立入検察」や「時勢に妨害となる集会、新聞紙雑誌広告の停止」など、政府にとって不都合な思想の弾圧、逮捕や虐殺が「さながら戦争気分!」で遂行されたのだ。戒厳立法、非常事態立法の真の意図は、国内民衆に対する軍事的制圧に向けられており、すぐにでも振り下ろすことのできる刀を常時、権力者の手中にあずけることを意味し、こうした立法は極度に有害、危険(大江志乃夫『戒厳令』岩波新書)と考えられる。これらの事実を考えれば地震などの災害が緊急事態条項で解決するものではないことは明白だ。

日本全体の「凋落」につながるような大災害があるとすれば、考えられるのは原発事故を含む大規模複合災害であろう。だが、この冊子には原発事故についての記載は一切ない。土石流や洪水などの項目について「流れ落ちる」「崩れ落ちる」「命が失われる」「水没する」「使えなくなる」「不足する」などの危機的な言葉を並べるだけで、そのための対応策も記されていない。このような冊子は、とても防災のための資料とは言えないであろう。

防災を考えるならば、個別の災害において、どのような避難や対応ができるのか、これまでに集積した災害情報から、手がかりになることを少しでも提示することができたはずである。防災冊子を名乗ったこのような国防冊子は、決して現在の教育にふさわしいものとは言えず、有害、かつ、危険なものと言わなければならない。

1

完全護憲の会ニュース No.30 2016年6月15日

<例会参加の方は本ニュ―スご持参のこと>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第29回例会の報告 1p

② 6・8 記者会見の報告 2p

③ 当面の日程について 3p

別紙 1 政治現況報告 4p

別紙 2 事務局報告 6p

別紙 3 緊急警告 014号 7p

別紙 4 記者会見あいさつ 8p

別紙 5 リーフレット発刊の経緯と現憲法の位置 9p

第29回 例会の報告

5月22日(日)、港区・三田いきいきプラザ集会室で第29回例会を開催、参加者12名。入会者 計53名。

司会を草野編集委員長が担当し、まず、政治現況報告(別紙1)を岡部共同代表が行い、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

政治現況報告への質疑としては、小林節氏が5月9日に表明した新党「国民怒りの声」をめぐる評価、さらに「日本が『駐留不要』と考えればわれわれは出て行くべきだ」(ペリー元米国防長官の主張(『東京新聞』5月22日朝刊)への対応などが論議された。また安倍首相が歴代自民党総裁の専守防衛路線を越えた理由について日本会議との関係を含めて意見が交わされた。

事務局報告をめぐってはリーフレット第1集の「まえがき」で、安倍内閣における「解釈改憲」の閣議決定とあるのを、「違憲」の閣議決定に改訂するよう求める提案があり、ついで本リーフレット発刊の記者会見開催を決めた。

そのあと、前回の「9条論の再検討」討議をひきついで意見を交換し、国防は軍事ではなく政治に重点をおき、現憲法を守り、東アジア共同体の構築が必要なことなどが提起され、9条論議をさらに次回も継続することとした。

6・8記者会見の報告

5月22日の第29回例会で決めたリーフレット第1集 発刊記者会見を6月8日、都内千代田区のプレスセンター9階大会議室で開催。マスコミ関係の出席社は『東京新聞』1社だけ。主催者側参加は報告者をふくめて14名。

司会を草野編集委員長が担当し、まず岡部共同代表が「記者会見あいさつ」(別紙 3)を行ない、ついで事務局担当の福田共同代表が「リーフレット発刊の経緯と現憲法の位置」(別紙 4)を報告した。

報告に対する質疑として「リーフレットの対象をどこに絞っているのか」の問いに対しては「このリーフレットのターゲットは法律の専門家よりも広範な普通の人々に置いている。したがって多くの方々に親しまれるものにして行きたい」と答弁。これに対して「底は浅くてもいいが、分かりやすくし、最重要な事柄に絞ること」「戦争は何故ダメなのか、深く突っ込まないでも、なるほどと思わせるキャッチフレーズを見つけること」「解説は分かりやすくしてほしいのが本音」などの意見が相次いだ。

自民党が一定の支持率を保っていることや公明党の役割についての質問には「日本人には長いものには巻かれろという島国根性があるが、世論調査で改憲反対派はつねに賛成派を上回っており、とくに女性の間で反戦の意識が強い。ここに戦後70年間の教育の成果だ」「公明党への期待は裏切られているが、かつて矢野、竹入委員長などは反戦派だった。今は自民党にくっついているが、平和の問題ではチェックするのではないか」「公明党はポストを与えられてぬるま湯につかっている。戦前に弾圧を経験しているから権力の一部を担って創価学会の生き残りを図っている」などの意見が出された。

「若い人で北朝鮮が恐いので、安保法制に同意するという人がいた」という提起には「北朝鮮はわがままだが、暴発しない思慮は持っている。東アジアの情勢が劇的に変化してはいない。中国がかつて他国を侵略したことはない」などの意見が多かった。

13時に開始した記者会見は熱心な討議の中で14時半に閉会した。

なお、翌日の『東京新聞』朝刊に紹介された記者会見の模様は、見出し1段の小さな記事だったが、それによるリーフレットへの注文が相次いで届き、改めてマスコミの威力が認識された。

当面の日程について

① 怒りと悲しみの沖縄県民大会に呼応するいのちと平和のための6・19大行動でリーフレット配付。

6月19日(日)13:00 日比谷図書館正面前

② 「7・1閣議決定」違憲訴訟 第8回相談・勉強会

日時 6月23日(木) 13:30~16:30

場所 港区・神明いきいきプラザ

勉強テーマ 日本帝国主義の朝鮮植民地支配と平和憲法と私(講師・元玉淑さん)

③ 第30回例会 6月26日(日)13:30~16:30

場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」(田町)

〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421

JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分

地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分

報告 1) 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

2) 事務局報告 福田玲三 (事務局担当)

勉強会 9条論をめぐって

会場費ほか 300円

④ 第27回編集委員会 6月28日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

⑤ 第31回例会 7月24日(日)13:30~

⑥ 第28回編集委員会 7月26日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

<別紙 1>

政治現況報告 2016年5月22日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

この1ヵ月の間に、いくつかの国際的に重要な動きがあった。一つは北朝鮮が38年ぶりに全国労働党大会を開き、核開発と経済建設の“並立路線”を恒久的に維持し、「わが祖国を東方の超大国として輝かせる」と宣言。金正恩第一書記を党の最高位である党中央委員会の委員長に推挙した。ただ党大会前に3回の移動ミサイル発射はいずれも失敗し、発言の強気ほどの成果はなかった。

アメリカでは、共和党のトランプ候補が、党大統領候補になることが確定し、クリントン民主党候補との本選に望むことになりそう。日本に駐留米軍の費用全額肩替わりなど、強硬発言を繰り返し、結果が注目される。

26日から伊勢志摩で行われるG7の頂上会談を前に安倍首相は五月の連休中に欧州のG7四ヵ国を訪問して各国首脳と会談、サミットの議題について話し合った後、ロシアへ飛び、プーチン大統領と会談。シベリアなど極東地域での経済活動について話し合い、プーチン氏の訪日を要請した。G7では安倍氏が各国の財政出動を求める意向だが、ドイツは反対しており、果たしてまとまるかどうか。

またオバマ米大統領がG7で来日のあと、米現職大統領として71年間で初めて広島を訪問することが決定。原爆を投下した国の大統領が被曝地を訪れる影響がどうなるか注目される。

国内では5月3日、69回目の憲法記念日が開かれ、憲法改正の動きがあるだけに、全国で改憲反対の集会で盛り上がった。また先の防衛三法反対・撤廃の署名1200万筆も提出。

この日に合せた世論調査(朝日)では、改憲不要55%、必要37%。九条の改正反対は68%(+3%)賛成27%と圧倒的。安保関連法への賛成は34%、反対は53%。憲法改正への調査は、どこの調査も“反対”が以前より増えており、安倍政権の改憲ムードに批判が強まっている。

私が東京政治部に来たのは昭和34年、安保騒動の一年前で、官邸での岸首相番、衆院クラブで清瀬一郎議長番で安保騒動の初めから終わりまで立ち合った。成立の日は官邸に岸首相共々泊まり込んだし、可決の日は清瀬議長と一緒に議長室からデモ隊と機動隊の激突を見ていた。

先月、加東遊民氏の九条に関する労作が発表されましたが、私の憲法観と日米安保条約の関わりについて、まとめてみました。

日本が敗戦によって米軍に占領され、新憲法を制定するに当たって米国が基本原案を作り、日本側が芦田均氏らによって修正、味つけをしたことは事実です。しかし当時の米ソ冷戦下で日本が米国だけに占領されたのは幸運でした。ソ連軍の北海道駐留や中華民国の名古屋駐留なども実際に分割統治案としてあったのだから。米は極東軍事裁判で日本側戦犯を裁くことによって戦争責任を問う代りに、天皇の戦争責任を免除しました。

最近、自民党の稲田政調会長が若手と組んで、極東裁判の歴史的研究会を開くというのを谷垣幹事長ら党幹部がとめました。極東裁判を見直すということは、昭和天皇の戦争責任を問うことになるのを知っていたからです。

戦後の総理大臣に駐英大使だった外交官の吉田茂が就任したのも幸運でした。欧米民主主義を熟知している吉田が米側と緊密に連絡を取りながら戦後復興に乗り出し、共産圏と対抗しながら国力を貯えていった。一方、米占領軍は新憲法を不戦平和の九条を始め、日本憲法を理想化するに努めた。戦争に疲れ荒廃した日本にとっても歓迎すべき提案だった。敗戦に至る全国都市の空爆、戦死者多数の日本国民にとって、いわば干天に慈雨という憲法でした。

したがって昭和26年の日本独立、講和条約締結の時に、日米安保条約を締結して、アメリカの核のカサに入り、引き続き米軍基地を沖縄や本土に置いたのも、吉田の大人の外交感覚だった。なぜならソ連始め共産圏とは講和条約は結べなかったのだから。新憲法の九条と日米安保によって、極東であった朝鮮戦争、ベトナム戦争にも日本は参加せず、一人の血も流さなかった。

一方、米国は戦犯を裁くと同時に戦争に協力した日本の政治家や官僚を大量に公職追放、つまり議員にも官僚にも就かせなかった。

その人たちが独立後追放解除になり、大量に政界に復帰する。鳩山一郎、重光葵、岸信介などで、吉田に対抗して鳩山自由党を作り、さらに第一党になり、昭和30年の保守合同では鳩山内閣をつくって日ソ国交回復を実現します。またアメリカ憎しで自民党綱領に憲法改正を入れた。

鳩山が病気で引退、石橋湛山も病気になって外相の岸が首相となる。そこで持ち出したのが日米安保の改定だった。独立した時の安保条約は、まだ米国の影響が強く、完全な不平等条約。日本に不利な点が多い。なんとかこれを対等に近づけたいというのが岸の狙いだった。むしろ当然の話だったが、アイゼンハワー米大統領の訪日を条約成立に合せようと、採決を強行、さらにデモ隊と機動隊の激突で東大生の樺美智子が圧死。デモは一気に盛り上がり、社会党、総評、全学連などは岸内閣打倒へと結束する。

アイゼンハワーは空母で日本へ向かっていたのを急拠中止して引き返し、岸首相も安保改定条約自然成立の日に内閣総辞職した。

そのあとを継いだ池田勇人、佐藤栄作、田中角栄、大平正芳、鈴木善幸らは旧吉田派の人々で、新憲法を守り、九条の不戦を尊重し、専守防衛に徹して70年の日本の平和を守ってきた。その後も三木武夫、海部俊樹、竹下登、小渕恵三、宮沢喜一らもみなこの系列である。

その間、岸派の福田赳夫、小泉純一郎、また中曽根康弘首相らも、その大きな流れに逆らえなかった。

そう考えると安倍首相の解釈改憲、集団的自衛権による海外派兵は全く不合理ということになる。憲法、自衛隊、日米安保という三者関係を絶妙のバランス感覚で70年乗り切り、平和を守って来た先人たちの智恵を、戦争を知らない安倍世代がぶち壊しているということだろう。戦争の悲惨さを知っている世代を中心に反戦の空気が強いのもまた当然といえる。

来週のG7サミット、6月1日会期末、参院選22日公示、7月10日投票と政治の山場、日本の将来を左右する大事な季節に突入する。

<別紙 2>

第29回例会 事務局報告

2016年 5月22日

福田玲三(事務局)

1)4月28日 リーフレット第1集 納品 2000部

5月 1日 リーフレット配付150部 憲法映画祭

5月 3日 リーフレット配付500部 有明 憲法集会

5月 4日 リーフレット配付350部 かながわ憲法フォーラム県民集会

2)5月 6日 リーフレット宣伝方法について岡部・福田打合せ プレスセンター

岡部提案 ①「まえがき」をつけ、3月パンフの体裁を継ぐこと

② 記者会見をプレスセンターで参院選前に行うこと

3)岡部共同代表からリーフレット(第1集)の「まえがき」到着。「まえがき」収録の新版を作成。

4)リーフレット第1集発表 記者会見までの日程(案)

① 例会 5月22日(日) リーフレット第1集 新版の検討。

記者会見の日時 (6月 日)を調整。

② プレスセンターに会場の申込み、開催の日時を決定。

③ 編集委員会 5月24日(火) 進行の調整

④ 5月26日 「記者会見のご案内」送付

⑤ 6月 日 記者会見の開催

記者会見のご案内 2016. 5.26

昨年3月、私たち「完全護憲の会」は1年余りの勉強会でパンフ『日本国憲法が求める国の形』を作成し、これを発表する記者会見を都内プレスセンターで開きました。

それから1年、首相が改憲の意図を明言し、他方、総務相が電波停止に言及し、「報道の自由」に関わる国際NGOランク(民主党政権下の2010年に11位)が年々急落し72位になるなかで、私たちは現政権下における違憲の実態を検証し、それに対する緊急警告001号から013号まで発信しましたが、このたび、これをリーフレットにまとめました。

つきましては、下記により、同封リーフレット発表の記者会見を開きますので、是非ご出席下さるようお願いします。

テーマ リーフレット『現政権下の違憲に対する緊急警告』(第1集)

の作成動機とその内容

日 時 2016年6月8日(水)13:00~15:00

場 所 プレスセンター 9F会議室 (千代田区内幸町 2-2-1)

2016年 5月26日

完全護憲の会

連絡先 品川区西大井 4-21-10-312 完全護憲の会

電話 03-3772-5095

リーフレット発行記者会見案内送付 2016. 5.24

朝日新聞社/毎日新聞社/読売新聞社/日本経済新聞社/産経新聞社/共同通信社/中日・東京新聞社/北海道新聞東京支社/神奈川新聞社/山陽新聞東京支社/中国新聞東京支社/西日本新聞東京支社/沖縄タイムス東京支社/琉球新報東京支社/社会新報/あかはた新聞/週刊金曜日/(株)IWJ/共同センター・労働情報/「週刊現代」/[日刊ゲンダイ」/「週刊ポスト」

(計 22通)

<別紙 3>

緊急警告014号 首相は「最高権力者」か、「立法府の長」と発言!

安倍首相はさる5月16日の衆院予算委員会で、民進党の山尾志桜里政調会長の質問に「議会の運営について少し勉強していただいた方がいい」と指摘。続けて「私は立法府、立法府の長であります。国会は行政府とは別の権威として、どのように審議するかは各党・各会派で議論している」と答弁した。

翌17日の参院予算委員会でも、民進党の福山哲郎幹事長代理が安全保障関連法採決時の議事録についての質問した際「立法府の私としてはお答えのしようがない」と答えた。

立法府の長にあたるのは衆参両院の議長で、いずれも首相は「行政府」とすべき部分の「失言」だが、単なる「言い間違い」ではすまされない根深いものがある。

萩生田光一官房副長官は19日の自民党国会対策委員会の会合で「私は立法府の長」などと答弁したことに対し「首相の言い間違いについては申し訳なかった」と陳謝した。

そもそも首相は国権の最高機関である国会の指名によって初めてその地位を得る「行政府の長」である。その「行政府の長」が国権の長であると自称する傲慢さは、その心中に「われこそ最高権力者」の意識があるためだろう。

憲法第41条は「国会は国権の最高機関であって、国の唯一の立法機関である」とし、国権の最高機関が行政府ではなく国会にあることを明確に定めている。しかるに安倍首相は、自らを「立法府の長」と錯覚したのである。

これは故なきことではない。本来、内閣には条約締結案と予算案の議案のみの国会提出が義務付けられているのであり(第72条、第73条)、この2議案以外の法案提出権は内閣にはないのである。にもかかわらず現状は、ほとんどの法案が閣議決定により国会に提出され立法化されているからである。それ故、安倍首相は自らを「立法府の長」と錯覚したのであり、単なる「言い間違い」とか「失言」などではないのである。

これは明治帝国憲法が行政府の法案提出を原則としていたことを踏襲するもので、明白な現憲法違反と言わねばならない。法案は国権の最高機関たる国会が自ら作成し議決しなければならないのである。

憲法を尊重擁護する義務を負った国務大臣のトップがこのような認識であれば、その閣僚である高市早苗総務相が憲法に明示された「表現の自由」を軽視して「報道の自由国際ランキング」を大幅に低下させ、馳浩文部科学相が「学問の自由」を無視して、卒業式で国歌斉唱しない大学に交付金を盾に圧力をかけるなど、下が上を諌めるどころか、上に流され、輪をかけて憲法違反を重ねている。

現内閣における憲法秩序の乱れをしめす証拠として、首相の「失言」に警鐘を鳴らさざるを得ない。

<別紙 4>

記者会見あいさつ

共同代表 岡部太郎 2016.6.8

私たちは昨年3月、この場所で記者会見し、1年間の勉強の成果として作成したパンフ『日本国憲法が求める国の形』をご説明しました。そのとき、2年前に発足した第二次安倍内閣が「戦後レジーム(体制)の清算」を叫び、戦前の日本に近づけようとする動きに危機感を持ち、憲法改正への動きを強める安倍政権を排除しようと、日本国憲法の正しい読み方について、逐条審査をしたものでした。安倍内閣は一昨年、言論統制につながる「特別機密保護法」を成立させましたが、昨年からの1年間に現行平和憲法の芯である第九条の不戦条項の改正を公言したのみか、その前段である自衛隊の海外派兵の可能な“集団的自衛権”を容認し、専守防衛で70年間平和国家として歩んできた日本の在り方を完全に変更する安保法制を閣議決定し、昨年九月には安保改正法を成立させました。これは私たちが、かねて指摘している「主権は国民にある」(前文)「国会は国権の最高機関である」(第41条)の条文から立法権の“第一義”は国会にあって、内閣ではない、に反する違憲です。

安倍首相は自ら「私が国権の最高責任者」とうそぶき、次々と閣議決定による憲法違反で、既成事実を積み重ねています。もちろん首相の改憲発議は国家公務員(特別)の憲法擁護義務(第99条)にも違反します。安倍首相は最近「私は立法府の最高責任者」と何度も国会で答弁しています。立法府の最高責任者は云うまでもなく衆参両院議長であり、首相は“行政府の最高責任者”です。こんな間違いを意識的に何度も繰り返すのは内閣での違憲立法にじくじたる思いがあり、繰り返すことによって、首相が立法府の長でもあることを国民にすり込もうとしているのです。

このリーフレットには、この一年間の勉強の成果でもありますが、安倍政権による違憲の数々が列挙されており、その骨、中核は立憲主義を否定し、国民の平和への願いと平和憲法を無視する安保法制、つまり自衛隊の専守防衛を変更し、普通の国並みに、海外へいつでも、何処へでも“集団的自衛権”の名のもとに派兵してアメリカや同盟国を支援する点です。

安保騒動の岸内閣のあとを受けた池田内閣で低姿勢、寛容と忍耐の政治を実現した大平官房長官は、自分が総理になった時も、常々「政治は国民のあとを追いかけてゆき、困った時だけ助ければいい」と言っていました。また吉田系列の中では硬派だった佐藤首相も、中川一郎や石原慎太郎の青嵐会が、憲法改正を叫んだ時、「そんなことを言っているのは政治家でもほんの一握りだろう。国民が改憲を望んでいるとは、とても思えんネ」と一笑にふしていました。

また中曽根首相が自衛隊海外派遣を考えた時、一言のもとに「ダメ」と決めつけた後藤田官房長官、自民党の幹事長でありながら衆院本会議の代表質問で“大反戦演説”をした野中広務氏。みな戦争の不幸を知り抜いているいる人たちでした。今の安倍首相や取り巻きの戦争を知らない世代が、平和にうしろ足で砂をかけるのは危険だし、党内に誰も止めようという人もいない。(緊急警告008号、009号参照)

もう一つのホネは憲法21条の「表現の自由」を侵犯する高市総務相の放送威嚇問題です(緊急警告006号参照)。放送局は新聞と違って放送法によって設立が許可され、その第4条では「放送の公平と中立」が規定されています。そこをタテに高市氏は「もしその点で違反があれば電波を取り上げる」と脅し、安倍首相も追認しました。しかし国連の人権理事会は、日本の秘密保護法や、この放送法問題が、放送マスコミの人権として問題があると、デーヴィッド・ケイ氏を日本に派遣。

3月に来日したケイ氏は放送マスコミや新聞雑誌関係者から聴取。4月19日に中間報告し、政府の圧力で報道の自由が重大な脅威にさらされているとし、政府はメディア規制から手を引き、放送法の4条の公平原則は廃止すべきだと、述べました。

このように安倍政権にたいする心配は、私たちの杞(き)憂ではなく、この一年間でますます、その違憲性と強引な現状変更が行なわれている現実があります。もっと云えば安倍首相には民主主義政治家としての資格が欠けているのではないか。秘密保護法や安保法制について、いずれも国民には十分周知徹底していないことを認めており、国民に理解してもらえるよう、説明に努めると、何度も約束しています。しかし実際は昨秋の野党の要求する臨時国会も開かず(緊急警告002号参照)、今年の通常国会も延長せずに早々と店仕舞い。小泉内閣の時から毎月やっていた党首討論も、この一年間に一回だけで、説明しようとしない。

外遊だけは歴代首相一位で、「外国では安保法制の必要性はよく理解されている」と言いながら、国民への説得やくわしい説明は一切なし。これでは一体、どこの国の首相かと云うことになる。国会論争でも、一方的に自分の主張を述べるだけで野党の云うことは全く聞こうとしない。独裁政治の細道に迷い込みつつあるように見える。

私たちは今後も安倍政権の違憲性について追及していきますが、今月の22日には参院選が告示になり、7月10日には参議院の半数改選が行なわれます。とりあえずは、自民・公明の政府与党が三分の二を確保して憲法改正の態勢を取ることがないよう、野党連合の頑張りを期待したいものです。

<別紙 5>

リーフレット第1集発刊の経緯と現憲法の位置

共同代表 福田玲三 2016.6.8

私たちは昨年3月にパンフ『日本国憲法が求める国の形』を発行し、その後、活動の方向を模索することになりました。パンフ第2集向けた文案も用意されましたが、なぜかその検討にみんなの身が入りませんでした。そのころ、ネットを使っただけの運動で大躍進をとげたスペインの新政党の噂が世界にひろがっていました。今年の春、「保育園落ちた 日本死ね!」という匿名のブログが、日本で一世を風靡する半年ほど前のことです。たまたま当会でもホームページがようやく整備されてきていため、ネットの偉力を使って違憲にたいする警告を発信し、警鐘を乱打し、私たちの理念を広めることが着想されました。

そして、今年の1月から違憲にたいする緊急警告の発信をネットで開始し、4月までに発信した13号分を文書にまとめたのが、お手元のリーフレット第1集です。

これは当会編集委員会で対象を選択し、担当者に文案を委任し、編集委のメーリングリストでこれを検討し、成案を得たものから編集委員会の名前で発信し、事後に例会の検討を経た確定稿を、当会の名で発行したものです。

この4か月間、当然のことながら、発信した警告に、会員から若干の反応はあったものの、その枠を越えた手応えはつかめず、暗中模索なかで、4月末に仕上げた本リーフレットの500部を5月3日の憲法記念大集会(有明)で配付しました。また5月の当会ニュース29号にそえて会員、支持者にリーフレットを郵送しましたが、反応がなく、不安な思いで日々を過ごしていましたが、郵送の数日後にリーフレットに添付した振替用紙をつうじて、カンパやリーフレット追加注文が届きはじめ、ようや明かりを見いだしているところです。

先頃は、ある研究会の討議で、さきごろ成立したヘイト対策法が話題になりました。そして「表現の自由」とのからみが問題になったところで、本リーフレット「緊急警告005号」の次の記述で問題が解明され、リーフレットの効果が確かめられました。すなわち、1966年に国連総会で採択され、日本では1979年に批准された自由権の規約(国際人権B規約)の該当部分をリーフレットは次のように紹介しています。

「国際人権B規約は第19条で『表現の自由』を定めるとともに、第20条では民族的・人種的・宗教的憎悪の唱導を法律で禁止するよう求めており、マイノリティの尊厳を傷つけ、彼らの人格権や平等権を毀損するヘイトスピーチが『表現の自由』の埒外であることを明確に規定している」。

これによって、「表現の自由」をからませてヘイトスピーチを弁護する企ては完全に排除されることになります。

私事でございますが、私は例の学徒出陣で入隊し、敗戦はスマトラ島で迎え、内地に復員したのは1948年秋で、すでに日本国憲法の施行された後でした。そののち、現憲法には特に関心もなく過ごしていましたが、護憲に熱心な友人の感化をうけ、最近になってようやくその珠玉の価値に目覚めるようになりました。

戦前、戦後の2つの時代を生きました私にとって、戦前は、帝国憲法下で完全に閉塞された時代でした。女にとっては、「幼にしては親に従い、嫁しては夫に従い、老いては子に従え」が鉄則でした。私は、母がこの三従の教えと、自分が正しいと思うことの矛盾に悩み抜いているのを身近に見ていました。誰にすがることもできないのです。誰に相談することもできないのです。母はあきらめ、ついには「私は神経ですから」とつぶやき、かえって自分を責めていました。神経とは方言で精神障害の意味です。

しかし、戦後の現憲法下では、第13条が「すべて国民は、個人として尊重される」として基本的人権を、また第24条が「家族生活における個人の尊厳と両性の平等」を保障しています。どれだけ現世相が混乱しても、現憲法がある限り、時代は完全に閉塞されてはいません。希望があり、光明があります。

だが、この憲法の至高の価値をどれほど国民が理解しているでしょうか。

1ヵ月ほど前、パンフ『日本国憲法が求める国の形』を野党の衆議院議員のみなさんに個々にお配りする機会がありました。そのとき感じたのは国会議員でさえこの憲法の骨格全体を知っている方は少ないのではないか、戦争放棄の第9条や生存権保障の第25条などの条文を、つまみ食いされているのではないか、との疑いです。

このところ、「国会解散は首相の専権事項」がほとんど常識のように言われています。しかし、当会パンフ『日本国憲法が求める国の形』の15頁は「衆議院の7条解散は違憲」という見出しで、次のように記述しています。

「国会は国権の最高機関であり、首相はその指名によって地位を得る下級の『使用人』である。使用人が主人であり、国権の最高機関の全員を、ほしいままに罷免できるなど条理の上からあり得ない。憲法にその特別規定がある69条に基づき、衆議院で不信任の決議案が可決された場合にのみ衆議院を解散できる。天皇は『国事に関する行為のみを行なひ、国政に関する権能を有しない』ので、最大の国政権力である衆議院解散を、7条だけで解散できる権限などは絶対にない。69条解散の場合も『首相御一人の伝家の宝刀』ではなく合議体の内閣の権限であり、首相が解散したくとも合議体の内閣で多数の反対があれば解散はできない。憲法が定める国権の最高機関たる国会の地位が、今は首相単独の暴走によって徹底的におとしめられている」と。

もともと「憲法第7条」(天皇の国事行為)の第3項「衆議院を解散する」が、手続きに過ぎないことは衆目の一致するところであり、この手続きを解散の大権に転用するのでは、まるで詐欺です。首相のこのような専権が認められれば、憲法前文第1項に示された本憲法の魂、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないようにする」は空文になるでしょう。

このごろやっと、総理の専権事項への疑義が新聞に出るようになりましたが、これを紹介した大新聞の記者が、「首相が解散についてどう考えているのかを探るのは政治報道の重いテーマだが、その前提として、『首相はいつでも解散できる』ことが議会制民主主義の普遍的なスペックだと思い込んでいた。解散については首相のウソも許されるといった『常識』にどっぷりつかっていたことを恥じるしかない」と記しています。ジャーナリストの憲法理解さえ、この水準なのです。

ある研究会で私と討議した政治学専門の若い准教授は、「この首相の専権事項は議院内閣制にあっては当然のことで、これに対する異論はこれまで聞いたことがない」、と明言していました。

国会議員、ジャーナリスト、学者といったエリート層の憲法理解がこの程度であるなら、国民一般の理解がどの程度か、あえて言うまでもないでしょう。

つい先頃、首相は「私は『立法府』の長だ」と再度、国会で発言しました。この失言は、いかに憲法秩序が乱されているかの明白な証拠です。憲法を守るべき国務大臣のトップがこの状態であるのに、その一閣僚は首相を諌めるどころか、上になびいて、憲法に明記された「表現の自由」を無視しているのです。

これだけの乱脈のなかで、世界でもっとも進んだ憲法といわれるこの至宝を守るためには、国民理解のこの現実を認め、今後の活動を定めなければならないでしょう。

リーフレット発刊を機会に、ここにお集まりいただいたすべての皆様に、そのことを考えていただきたいのです。

完全護憲の会ニュース No.29 2016年5月10日

<例会参加の方は本ニュ―ス持参のこと>

連絡先 〒140-0015 東京都品川区西大井4-21-10-312 完全護憲の会

電話・FAX 03-3772-5095

Eメール:kanzengoken@gmail.com

ホームページ:https://kanzengoken.com/

目次 ① 第28回例会の報告 1p

② 当面の日程について 2p

別紙 1 政治現況報告 3p

別紙 2 事務局報告(緊急警告 012、013号を含む) 4p

別紙 3 9条論の再検討 8p

第28回 例会の報告

さる4月24日(日)、港区・神明いきいきプラザ集会室で第28回例会を開催、参加者11名。入会者 計53名。

司会を草野編集委員長が担当し、まず、政治現況報告(別紙1)を岡部共同代表が行い、ついで事務局報告(別紙2)を福田共同代表が行った。

これらに対する質疑として、「衆院解散が総理の専権事項」とされていることを巡って意見が交わされ、また自民党の改憲案は「改憲ではなく新法」ととらえて対処すべきだ、などの意見が出された。

事務局報告にふくまれた緊急警告012号 自民党改憲草案「家族条項」の危険性、013号 主権行使を制限する「国民投票法」は改正を! の検討では、(注)挿入形式についての意見があったほかは、異議なく承認された。

ついで勉強会として「9条論の再検討」(別紙3)が加東遊民氏から報告され、とくに当会パンフに記載されている「国連軍駐留部隊」について、また加藤典洋氏が提起している「国際連合待機軍」について質疑がかわされ、時間切れのため、今後、討議を続けることとなった。

当面の日程について

① 第29回例会 5月22日(日)13:30~16:30

場所 港区・三田いきいきプラザ・「憲法研究会」(田町)

〒108-0014 港区芝4-1-17 電話03-3452-9421

JR 山手線・京浜東北線、田町駅西口から徒歩8分

地下鉄 三田線・浅草線 三田駅 A9 出口から徒歩1分

報告 1) 政治の現況について 岡部太郎(元『東京新聞』政治部長)

2) 事務局報告(緊急警告 012,013号をふくむ) 事務局

勉強会 自民党改憲案批判(上)<予定> 加東遊民

会場費ほか 300円

② 第26回編集委員会 5月24日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

③ 第30回例会 6月26日(日)13:30~ 三田いきいきプラザ(田町)

④ 第27回編集委員会 6月28日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

⑤ 第31回例会 7月24日(日)13:30~

⑥ 第28回編集委員会 7月26日(火)14:00~ 大阪大学東京オフィス

<別紙 1>

政治現況報告 2016年4月24日

岡部太郎共同代表(「東京新聞」元政治部長)

4月14日、九州の熊本と大分を襲った震度7、2回の大震災はその後10日間も終息を見せず、日本中を巻き込んでいる。震度7が2回続けて起きたのが初めての上に、震度6強が3回、6弱が3回など、震度5以上が17回、4以上になると77回と想定外の長期地震となった。当然政治日程にも大きな影響が出ている。政府・自民党は通常国会の会期が6月1日に終わるので、5月末の先進7ヵ国首脳会議のホスト役として、国際経済・安全保障の協力の強化をテコに一気に7月の参院選挙に走る思惑だった。

その中心がTPPの太平洋経済協力条約で、今国会で成立させると安倍首相が公約したが、参院の審議日数が地震で足りないと、早々に成立を断念、衆院で継続審議とし秋の臨時国会まで伸ばすことを決めてしまった。これまでの審議もTPP交渉の途中経過を提出するように野党に要求され、ほとんど墨で塗り潰して出すなど、審議が遅れていただけに、渡りに船というところ。交渉の中で日本が結局アメリカの云う通りに譲歩したことが明らかになるのを嫌がったとみられている。

また来年の4月からの2%増税(10%)の公約も、アベノミクスがうまくいってないので、世界の経済学者を日本に呼んで慎重論を唱えさせ実施延期の下ごしらえをしていたので、熊本災害を口実に、これまた延期するだろう。このように安倍首相の今年度の最大の二つの公約が延期され、政治責任が問題となろう。また党内にくすぶっていた衆参ダブル選挙も地震と共に去ってしまったのは皮肉。

このほか大きなことは初めて七ケ国外相会議が広島で行われ、原爆ドームなどを見学したこと。オバマ米大統領が五月日本を訪れたとき広島にゆけば、原水爆禁止にプラス。

また韓国の総選挙で朴大統領の与党であるセリヌ党が過半数を割る惨敗。第二党に転落した。朴政権の経済失政で格差が拡大、特に若者の失業が野党に回った。

このような中で一番大きかったのは国連のデービッド・ケイ氏が日本の現地調査で言論の自由について「秘密法は報道に重大な脅威」「政府圧力が自己検閲を生む」など報道の独立に政府が関与することに警告を発したこと。高石総務相が「放送法四条の公平公正の原則に違反と判断すれば放送業務をていしさせる」と述べたのを放送側は脅しと受けとめている。また自民党が14年の11月、衆院選の中立、公平な報道を放送局に要請したのも同じ。

日本政府は放送法四条を廃止してメディア規制干渉から手を引くべきだ。また(表現の自由を保障する)憲法二十一条について、自民党が「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」とする憲法改正草案を出しているが、これは国連の「市民的及び政治的権力に関する国際規約」十九条に矛盾し、表現の自由への不安を示唆する、としている。

そのほか①中学校の日本史の教科書から慰安婦の記載が削除されつつあるなどは、民衆の知る権利を侵害する②特定秘密保護法は必要以上に情報を隠し、原子力や安全保障・災害への備えなど市民の関心の高い分野への知る権利を危険にさらす――などとしている。この正式な日本に対する報告書は17回国連人権理事会に報告される。

ケイ氏は取材や証言を求めた日本の放送人や雑誌記者が例外なく「自分の名を出さないように」と言ったことに驚いたという。そこまで言論の自由が狭まり、自己規制するのかと。また最近発表された「報道の自由ランキング」でも、日本は180ヵ国のうち72位に転落した。2010年には民主党政権下で11位であったのが、年々下がっている。

<別紙2>

第28回例会 事務局報告 2016年4月24日

福田玲三(事務局)

1) 緊急警告009号~011号について

先の例会で提出された意見にもとづいて案文に加除を加えリーフレット(緊急警告集32ページ版)に収録の予定。このリーフレットは4月20日原稿締切、4月末発行、5月以降の各種護憲集会で配付の予定。

2)緊急警告012号、013号

緊急警告012号 自民党改憲草案「家族条項」の危険性

近年、「介護での子による親の虐待」や「親による子の虐待」をメディアが取り上げる回数が増えている。改憲運動を展開している団体が、家族間の凄惨な事件を「日本国憲法24条の個人の尊重と両性の平等」が「行き過ぎた個人主義」を生んだ結果だとして、「家族尊重条項」の新設を主張している(注1)。

ここで改めて現行憲法24条の重要性と自民党改憲草案「家族尊重条項」の危険性について考えたい。

下記の現行憲法と自民党改憲草案の24条を比較して頂きたい(注2)。大きな相違は改憲草案で第1項に「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は、互いに助け合わなければならない」という2文(家族尊重条項)が新設されている点である。「家族は助け合わなければならない」という文章が、日常の会話でのやりとりであったり、書物の中で倫理的価値観を記したものであれば、ごく当たり前のことで問題にはならないだろう。しかし憲法に規定されるとなると大変な問題をはらむ。「道徳を憲法に持ち込めば思想統制の根拠にすらなりかねない」「法と道徳を混同するなというのは、近代法の大原則」(注3)だからだ。

日本国憲法では「個人の尊重と両性の平等」が「人権を守るために権力を縛るもの」として書かれているが、改憲草案新設部分は、明確に「国民を縛る規定」すなわち「国民の義務」として書き込まれている。現在も民法730条に「直系血族及び同居の親族は、互いに扶け合わなければならない」という規定がある。それなのに敢えて新たな「国民の義務」として、憲法に「家族は助け合わなければならない」という規定を新設するのはなぜか。政府が今後社会保障費を削減するための根拠にするためではないのか。つまり、政府が国家予算を、軍備増強や新自由主義政策推進のために重点的に配分し、福祉や教育に使いたくなければ、この憲法の新たな規定に従って、今まで国が提供してきた教育や介護に関わるサービス・予算をはじめ生活保護費・社会保険・年金までも削減、廃止することが容易になる。斎藤貴男氏は、24条の新設項目に関して「貧困は、自己責任か家族・親族の連帯責任、公的扶助は理念ごと解体へ」という思想に基づくもので、「19世紀の資本主義が復活するようなもの」(注4)と批判している。

また、改憲草案第1項前半の「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される」という部分がはらむ問題について、水島朝穂氏のゼミ生の指摘は鋭い。「家族は、社会の自然かつ基礎的な単位」という抽象的な規定は「のちのち民法なりで、シングルマザーや同性愛カップルを明確に否定する規定を設ける際に裏付けとなる危険性はあるでしょう」と。さらに「それ以前に、家族がいない人はどうなるの?という問題があるんじゃないですか?・・・家族がいない人は社会に属していないのかということになりかねない」。水島氏はこの学生の指摘に対して、「家族がひとりもいない人というのは少数派として存在します。少数派のことを憲法で考えることは、憲法議論で絶対に必要なことです」(注5)と述べ、憲法論の重要な視点を提示している。

私たちは、この家族尊重条項が、財政配分だけでなく、将来家族の多様性を否定する法律に利用される可能性や、国民の社会参加が個人ではなく家族を単位とされうる危険性を見過ごすわけにはいかない。

日本の戦前の「家」制度は、天皇制支配を末端にまで貫徹するための役割を担った。戦後、現行憲法は、戦前の「家」から、「個人」を自由な意志を持ち主体的に考え行動する社会的存在として解放した。そして、「個人」の自由な意志によって、男女の合意「のみ」で家族をきずくことを可能にした。もっとも、現行日本国憲法下でも家族問題において「個人の尊重と両性の平等」が完全に実現されているとは言えない。離婚後の単独親権制や夫婦同姓強制問題など、憲法にそぐわない民法の規定によって苦しむ人は多い(注6)。

自民党改憲草案24条が「個人」ではなく「家族」を、「社会の自然かつ基礎的な単位」と宣言していることは、同草案13条が現行憲法の「すべて国民は個人として尊重される」を「・・・人として尊重される」(個人を人と差し替えている)と書き換えていることと照らし合わせると、個人を究極の価値の担い手とする立憲主義の本質を葬り去ろうとする改憲の怖ろしい狙いが見えてくる。

<注>

(注1)朝日新聞デジタル2016年3月25日

(注2)日本国憲法24条と自民改憲草案

日本国憲法24条

婚姻は両性の合意のみに基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により、維持されなければならない。

2 配偶者の選択、財産権、相続、住居の選定、離婚並びに婚姻及び家族に関するその他の事項に関しては、法律は、個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して、制定されなければならない。

自民党改憲草案24条

家族は、社会の自然かつ基礎的な単位として、尊重される。家族は互いに助け合わなければならない。

2 婚姻は、両性の合意に基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。

3 家族、扶養、後見、婚姻及び離婚、財産権、相続並びに親族に関するその他の事項に関しては、法律は個人の尊厳と両性の本質的平等に立脚して制定されなければならない。

(注3)樋口陽一・小林節『「憲法改正」の真実』集英社新書

(注4)斎藤貴男『戦争のできる国へ 安倍政権の正体』朝日新聞出版

(注5)水島朝穂『はじめての憲法教室』集英社新書

(注6)最高裁は昨年12月16日、女性にのみ離婚後6カ月間の再婚禁止期間を定めた民法733条の規定について、100日を超える部分の禁止規定が憲法24条と14条に反して違憲とする判決を下す一方、夫婦別姓を認めない民法750条については合憲との判決を下した。しかし、憲法学者の高橋和之東大名誉教授は、最高裁の合憲性審査の手法を厳しく批判すると同時に、民法750条は憲法24条2項の「個人の尊厳と両性の本質的平等」という日本国憲法の根本原理に反し、人格権(13条)や婚姻の自由(24条1項)にも反して違憲であると主張している(注7)。また、今年3月7日、女性差別撤廃条約の実施状況を審査する国連女性差別撤廃委員会が公表した日本政府に対する「最終見解」も、夫婦同姓を強制する民法の規定を改正するよう勧告するととに、女性に対する再婚禁止期間も全廃するよう勧告した。

(注7)高橋和之「同氏強制合憲判決にみられる最高裁の思考様式」『世界』2016年3月号

緊急警告013号 主権行使を制限する「国民投票法」は改正を!

憲法改正案に対して国民が直接その賛否を問われる「国民投票」が現実味をおびてきている。来る7月参議院選において、自公与党と大阪維新の会などの改憲勢力が3分の2以上の議席を獲得するようなことになれば、すでに衆議院において自公の与党だけで3分の2以上の議席を有していることからして、憲法「改正」の発議は現実のものとなり、発議がなされれば、一気に「国民投票」が現実のものとなるからである。

国民投票は、主権者である国民が自ら改憲案に対して決着をつけるものであり、極めて重要な主権行使である。例え国会における3分の2以上の発議よるものであっても、この国民投票によって過半数の賛成(憲法第96条)を得られなければ、改憲案は否決されるのである。

それゆえ、この国民投票こそは改憲か護憲かの闘いの分岐点なのであり、護憲派が最も重視しなければならない闘いの天王山なのである。しかしながら、これほど重要な国民投票が、どのような法律に基づいて実施されるのかについて十分な関心が払われてきたとは言い難い現実がある。

「国民投票法」(正式名称:日本国憲法の改正手続きに関する法律)は2007年5月、第一次安倍内閣によって、民主党の修正案を否決したうえ、強行成立させられた法律である。この「国民投票法」がいかにずさんな、かつ、国民の主権行使を制限する違憲性を内包するものであったかは、18項目もの附帯決議が付けられたことに示されている。

その後、2014年6月に「国民投票法」の一部改正(選挙権年齢の満18歳への引き下げ、公務員の政治的行為の制限に関する特例等)がなされたが、「国民投票法」の持つ、本質的な問題性は残されたままである。

第一の問題点は、憲法改正という最重要問題において現「国民投票法」が最低投票率の規定を設けていないことである。

憲法第96条は、憲法改正の発議は衆参「各議院の総議員の三分の二以上の賛成」を要すると定めており、これを踏まえれば、憲法改正の正当性に疑義が生じないためには、国民投票は最低限、国民有権者の過半数が投票参加するものでなくてはならず、その重要性に鑑みれば、せめて60パーセント以上の投票率でなければならないはずである。2007年制定時附帯決議、2014年一部改正時附帯決議が共に低投票率により「憲法改正の正当性に疑義が生じないよう」最低投票率制度の検討を求めていることからも明らかである。

この最低投票率制度については、憲法にその明文規定がないことから不要との主張があるが、現憲法の趣旨に照らせば、憲法改正国民投票の実施に当たっては、最低投票率の定めは不可欠と言わねばならない。

第二の問題は、現「国民投票法」が国民の主権行使を制限し、基本的人権を侵害する条項を盛り込んでいることである。

「国民投票法」第103条1項は「国若しくは地方公共団体の公務員……は、その地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力または便益を利用して、国民投票運動をすることができない」とし、2項は「教育者(学校教育法に規定する学校の長及び教員をいう)は、学校の児童、生徒及び学生に対する教育上の地位にあるために特に国民投票運動を効果的に行い得る影響力または便益を利用して、国民投票運動をすることができない」としている。

「その地位にあるために」という表現は、公務中における活動とは限定しておらず、一般職の公務員含め及びすべての教員は国民投票運動をしてはならない、とするもので、公務員や教員に対する基本的人権の侵害であり、主権行使の政治活動を制限するもので違憲である。すべての警察官への一律禁止規定(第102条6項)も同様である。

まして公務員は、憲法の「尊重・擁護義務」(第99条)を負っているのであり、この「尊重・擁護義務」に基づく現憲法擁護の国民投票運動を禁止するのは、二重の意味で違憲と言わなければならない。

「国民投票法」の一部改正において、第100条の2として、「公務員は……国会が憲法改正を発議した日から国民投票の期日までの間、国民投票運動(……)及び憲法改正に関する意見の表明をすることができる。ただし、政治的行為禁止規定により禁止されている他の政治的行為を伴う場合は、この限りでない」との条項が追加されたことによって、公務員の国民投票運動に対する禁止規定がなくなったかのような報道がなされた。確かにこの条項が一定の歯止めの役割を果たすことはあり得るが、103条1項、2項が削除されたわけではなく、依然として残っていることは指摘しておかねばならない。

第三の問題は、「国民投票の期日」の問題である。第2条は「国民投票は、国会が憲法改正を発議した日から起算して60日以後180日以内において、国会の議決した期日に行う」としている。問題なのは60日という短期間の設定である。憲法改正という重要問題について、全国民的な議論を重ねる期間としてはあまりに短すぎると言わなければならない。

第四の問題は、憲法改正案成立要件の問題である。第82条は白票を無効投票とした上、第98条2項において投票総数を「憲法改正案に対する賛成の投票の数及び反対の投票の数を合計したもの」として、白票と無効投票を投票総数に加えず、意図的に賛成過半数のハードルを引き下げていることである。実施にあたっては、この規定の改正も不可欠である。

その他、細かくはあるが重要な問題点が数多くあるのであるが、国民投票法の一部改定時の附則4については、労働組合を対象にしたものとして注目しておかなければならない。

附則4は「法制上の措置」として、「国はこの法律の施行後速やかに、公務員の政治的中立性及び公務の公正性を確保する等の観点から、国民投票運動に関し、組織により行われる勧誘運動、署名運動及び示威運動の公務員による企画、主宰及び指導並びにこれらに類する行為に対する規制の在り方について検討を加え、必要な法制上の措置を講ずるものとする」としている。このような反民主主義的規制を許してはならない。

3)パンフ『日本国憲法が求める国の形』の贈呈

立憲主義をかかげる民進党の結成を歓迎して、同党および社民党の国会議員に3月パンフを贈呈することにした編集委員会の取決めにもとづき、4月12日、民進党の衆院議員全員にパンフを配付した。同党参院議員と社民党議員などへの贈呈は4月26日(火)10:00、参議院会館1階受付前集合、12時頃終了予定。

4)「戦争法の廃止を求める統一署名」は16枚(80筆)を4月19日、主催団体に送付した。なお郵便振替赤伝票1000枚を4月19日発注した。

5) 労働運動研究所 研究会「安倍政権が狙う緊急事態条項の制定」(4月16日)

講師の野村光司氏の報告の後、4人の参加者の間で、討議は「国会の解散は首相の専権事項」の是非について行われた。

「専権事項」を非とする側は、「国会は、国権の最高機関」(第41条)であること、「内閣の職務」(第73条)に記載されていないこと、「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないように」(前文)を空文化する恐れのあること、を挙げた。「首相の専権事項」を是とする側は、3権分立の原則から当然のことであることとした。第7条「天皇の国事行為」(第3項「衆議院を解散すること」)が手続き規定であり、これを解散理由に使えないことには両者とも一致した。

珍道世直氏を原告とする「閣議決定・安全保障法制違憲訴訟」

4月18日に津地裁で行われた第2回口頭弁論の概要と原告陳述の前文が着信した。

水野スウさん(『私とあなたの憲法ブック』の著者)との交流会

4月22日(金)午後、「私の一票、大きな12条~民主主義を生きる私たち~」をめぐり40人ほどの、主に若い主婦たちを集めて、調布のクッキングハウスで行われ、政治に無関心な人々への働きかける方法などについて熱心に意見を交換した。

<別紙3> 2016年4月24日 完全護憲の会例会・勉強会

9条論の再検討

加東遊民

はじめに

今井一(2015)の「護憲派」への質問と批判

今井は2014年8月8日と15年3月19日の2回、「九条の会」に対し質問状を送付

「憲法九条を、貴会は、自衛戦争を含むあらゆる戦争を放棄するものとして理解、認識し、これを「輝かせたい」「守りたい」と考えておられるのか、自衛戦争は放棄せず侵略戦争のみ放棄するものと理解、認識して「輝かせたい」「守りたい」と考えておられるのか、どちらでしょうか?……

これは些末なことではなく本質的な問題であり、人々に呼びかける側(九条の会)は、それを明らかにする責務があると考えます。……」(24)

軍隊を認めるのか否か、自衛戦争を認めるのか否かこそ9条問題の本質であるにも関わらず、その問題に直面するのを意識的に避け続けて来た護憲運動は欺瞞ではないか。そこを曖昧にしたままの運動に生産的な成果を期待することはできない。(41,43,48)

Ⅰ 法解釈と政策判断の区別

軍隊や軍事同盟、国連との関係について、9条解釈、または防衛政策として、どう考えるかは、様々な立場があり得るが、ここでは大まかに4つの立場を区別することにしたい。

(表1)防衛政策(9条解釈と政策判断を区別しない)に関する4つの立場

軍隊(自衛隊) 集団安全保障体制(国連) 軍事同盟

国連軍 PKO 国連有志連合 有志連合

A ×非武装 × ×/△ × × ×

B △専守防衛 ○ △ ×/△ × ×

C △専守防衛 ○ △ △/○ × △

D ○集団的自衛権 ○ ○ ○ ○ ○

(表2)9条解釈と(あるべき)防衛政策の組み合わせ

防衛政策

A B C D

A 1G、K (2K) 3G、K 4K

9条解釈 B ―― (5G) (6K) (7K)

C ―― ―― 8G 9K

D ―― ―― ―― 10K1→10K2

*護憲派をG、改憲派をKで表す。

1G:原理主義的護憲派・・・小林直樹

1K:原理主義的改憲派・・・公法研究会

(2K:護憲論的改憲論)

3G:現状容認型護憲派=「大人の知恵」派・・・内田樹、護憲派市民の多数1?

3K:護憲論的改憲派(新9条論)・・・今井一、加藤典洋、中島岳志、矢部宏治

4K:対米追随・好戦的改憲派(原理主義解釈)

(5G:修正主義的護憲派)

(6K:現状容認的改憲派)

(7K:対米追随・好戦的改憲派)

8G:修正主義的護憲派・・・長谷部恭男、杉田敦、護憲派市民の多数2?

9K:対米追随・好戦的改憲派(修正主義解釈)

10K:詭弁的2段階改憲派・・・安倍政権

10K1:詭弁的・好戦的解釈改憲(安保法制):集団的自衛権限定容認の解釈改憲

10K2:好戦的明文改憲(自民党改憲草案):集団的自衛権全面容認の明文改憲

○「護憲派」「改憲派」それぞれの内部対立と連携関係

明文改憲賛成

↑

1K 4K

3K 9K

10K2

安倍改憲反対← →安倍改憲賛成

1G

3G (10K1)

8G

↓

明文改憲反対

Ⅱ 9条の法解釈

第9条

日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。

2 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。

(1)「1項全面放棄説」・・・「国際紛争を解決する手段としては」という9条1項の文言は放棄する対象に何らかの限定を加える意味を持たず、本条項はおよそ一切の戦争・武力行使・武力(以下、「戦争等」)による威嚇を放棄した。

(2)「2項全面放棄説」・・・9条1項はあらゆる戦争等を無条件に放棄したものではなく、「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち侵略戦争を放棄したものであって、自衛のための戦争まで放棄したものではないが、9条2項で「陸海空軍その他の戦力」を保持せず、「国の交戦権」も否認されているので、結果的に自衛戦争も放棄した。

(3)「限定放棄説」・・・9条1項はあらゆる戦争等を無条件に放棄したものではなく、「国際紛争を解決する手段として」の戦争、すなわち侵略戦争を放棄したものであって、9条2項は「前項の目的」、すなわち侵略戦争を放棄するための戦力不保持と交戦権の否認を定めたものであり、自衛のための戦争もそのための戦力を持つことも、禁じたものではない。

(4)保安隊・駐留米軍合憲解釈(1952.11.25政府統一見解)・・・「憲法第9条2項は、侵略の目的たると自衛の目的たるとを問わず「戦力」の保持を禁止している」、「右にいう「戦力」とは、近代戦に役立つ程度の装備、編成を具えるものをいう」、「憲法第9条2項にいう「保持」とは、いうまでもなくわが国が保持の主体たることを示す。米国駐留軍は、わが国を守るために米国の保持する軍隊であるから憲法9条の関するところではない」

(5)自衛隊合憲解釈(1954.12.22政府統一見解)・・・「憲法第9条は、独立国としてわが国が自衛権を持つことを認めている。従って自衛隊のような自衛のための任務を有し、かつその目的のため必要相当な範囲の実力部隊を設けることは、何ら憲法に違反するものではない」

(6)自衛隊違憲判決(1973.9.7長沼訴訟一審判決)・・・国が主張するような「必要最小限度の自衛力は憲法第9条第2項にいう戦力にはあたらない」とする解釈は「戦力」という言葉の「通常一般に社会で用いられている」意味に反し、また憲法前文の趣旨や9条の規定にも抵触するものであり、さらに政府のような解釈をとれば「現在世界の各国は、いずれも自国の防衛のために必要なものとしてその軍隊ならびに軍事力を保有しているのであるから」世界中どの国も戦力を保有していないという「奇妙な結論に達せざるをえない」。「自衛隊は明らかに『外敵に対する実力的な戦闘行動を目的とする人的、物的手段としての組織体』と認められるので、軍隊であり、それゆえに陸、海、空各自衛隊は、憲法第9条第2項によってその保持を禁じられている『陸海空軍』という『戦力』に該当するものといわなければならない」

(7)駐留米軍違憲判決(1959.3.30砂川事件一審判決)・・・「わが国が外部からの武力攻撃に対する自衛に使用する目的で合衆国軍隊の駐留を許容していることは、指揮権の有無、合衆国軍隊の出動義務の有無に拘わらず、日本国憲法第9条2項前段によって禁止されている陸海空軍その他の戦力の保持に該当するものといわざるを得ず、結局わが国に駐留する合衆国軍隊は憲法上その存在を許すべからざるものといわざるを得ないのである」

(8)駐留米軍「一見極めて明白に違憲無効であるとは認められない」判決(1959.12.16砂川事件最高裁判決)・・・「憲法9条は、わが国がその平和と安全を維持するために他国に安全保障を求めることを、何ら禁ずるものではないのである」。…憲法が禁止する戦力とは「わが国がその主体となってこれに指揮権、管理権を行使し得る戦力をいうものであり、結局わが国自体の戦力を指し、外国の軍隊は、たとえそれがわが国に駐留するとしても、ここにいう戦力には該当しないと解すべきである」

(9)「狭義の集団的自衛権=違憲;広義の集団的自衛権=合憲」論(1960.2.13林法制局長官答弁、衆院予算委)・・・「いわゆる他国に行って、他国を防衛するということは、国連憲章上は、集団的自衛権として違法性の阻却の事由として認められておりますけれども、日本の憲法上はそこまでは認められていない。(中略)しからば基地の提供あるいは経済援助というものは、日本の憲法上禁止されてはいない。仮にこれを人が集団的自衛権と呼ぼうとも、そういうものは禁止されていない」

(10)集団的自衛権違憲説(1972.10.14政府見解)・・・「憲法9条は、自国の平和と安全を維持しその存立を全うするために必要な自衛の措置を禁じているとは解されない。……しかし、自衛のための措置を無制限に認めているとは解されないのであって、あくまで外国の武力攻撃によって国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底からくつがえされるという急迫、不正の事態に対処し、国民のこれらの権利を守るための止むを得ない措置としてはじめて容認されるものであるから、その措置は、右の事態を排除するためにとられるべき必要最小限度の範囲のとどまるべきものである。……したがって、他国に加えられた武力攻撃を阻止することをその内容とするいわゆる集団的自衛権の行使は、憲法上許されない」

(11)集団的自衛権の限定容認論(2014年7月1日閣議決定)・・・これまで政府は、この基本的な論理の下、「武力の行使」が許容されるのは、我が国に対する武力攻撃が発生した場合に限られると考えてきた。しかし、冒頭で述べたように、パワーバランスの変化や技術革新の急速な進展、大量破壊兵器などの脅威等により我が国を取り巻く安全保障環境が根本的に変容し、変化し続けている状況を踏まえれば、今後他国に対して発生する武力攻撃であったとしても、その目的、規模、態様等によっては、我が国の存立を脅かすことも現実に起こり得る。……こうした問題意識の下に、現在の安全保障環境に照らして慎重に検討した結果、我が国に対する武力攻撃が発生した場合のみならず、我が国と密接な関係にある他国に対する武力攻撃が発生し、これにより我が国の存立が脅かされ、国民の生命、自由及び幸福追求の権利が根底から覆される明白な危険がある場合において、これを排除し、我が国の存立を全うし、国民を守るために他に適当な手段がないときに、必要最小限度の実力を行使することは、従来の政府見解の基本的な論理に基づく自衛のための措置として、憲法上許容されると考えるべきであると判断するに至った。

【補論】パンフ(『日本国憲法が求める国の形』)の立場