完全護憲の会・ブログ

ブログ

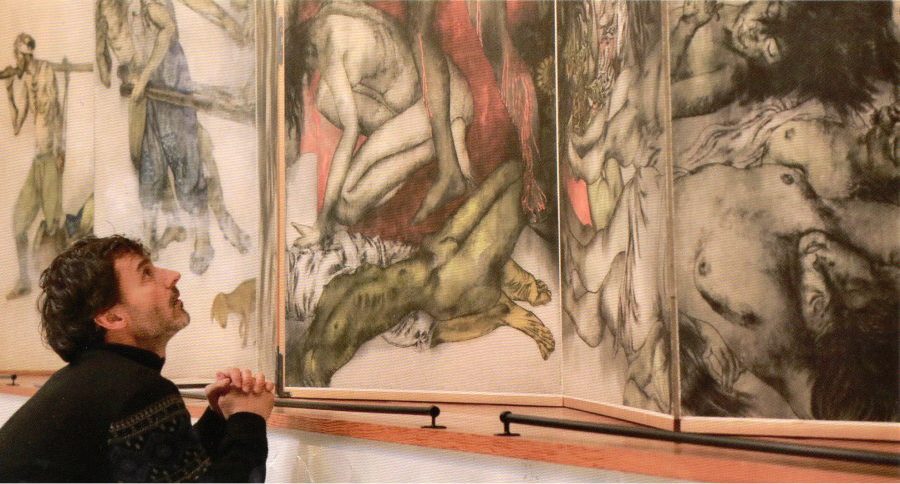

建て替え工事のため、閉館前の「原爆の図」丸木美術館に行ってきました。

「原爆の図」は子供の頃、東京展を見て、あまりのむごたらしさに怖くて二度と見たくないと思った記憶がよみがえり、お誘いをお断りしたのですが、思いなおして行ってきました。

上の「原爆の図」は美術館の建替えと絵の修復のための寄付募集のリーフレットからです。プロがリーフレット用に撮ったせいか、鮮明なのに悲惨さが少し軽減されていますのでトップにお借りしました。寄付目標額5億円、6月末で3億5千万円集まっているそう。

https://marukigallery.jp/support/

さすが丸木夫妻の設計、古さを感じさせないデザインですが、エアコンが効かず扇風機が複数台、階段も和式トイレも健常者以外にはきつい。

文化財建築に関わってきた男女の若手建築家が、この美術館に息づく「変化のかけら」を尊重して改修をされるよう。

今の美術館は今月28日まで営業。2年後に新美術館開館の予定。

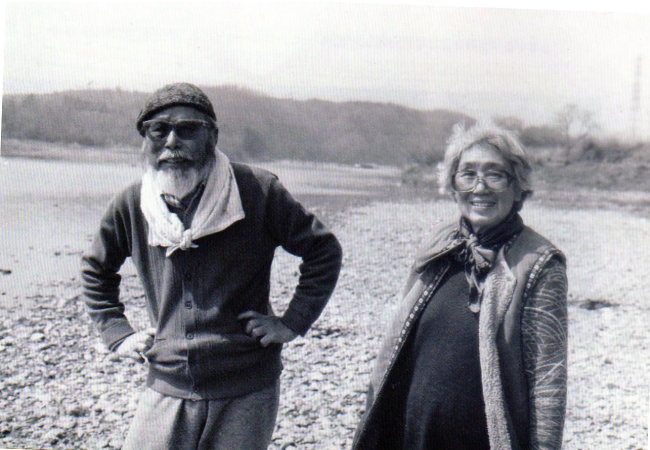

丸木位里、丸木俊夫妻です。私は若いお二人の写真を覚えており、まぁ!老けた!っって。

そうですよね。1901年生まれ、敗戦時41才。ご夫妻ともとうに他界されています。

。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。

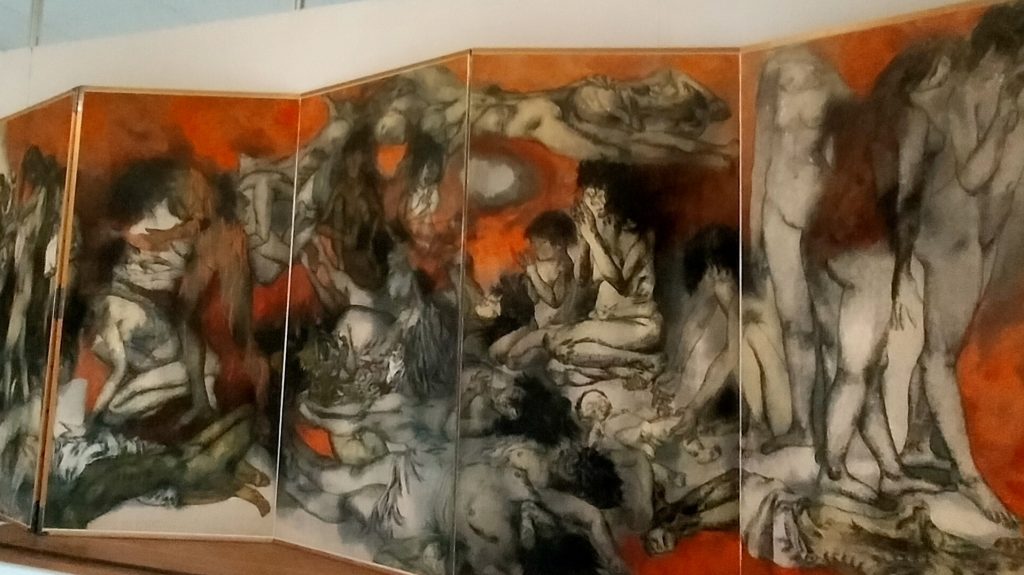

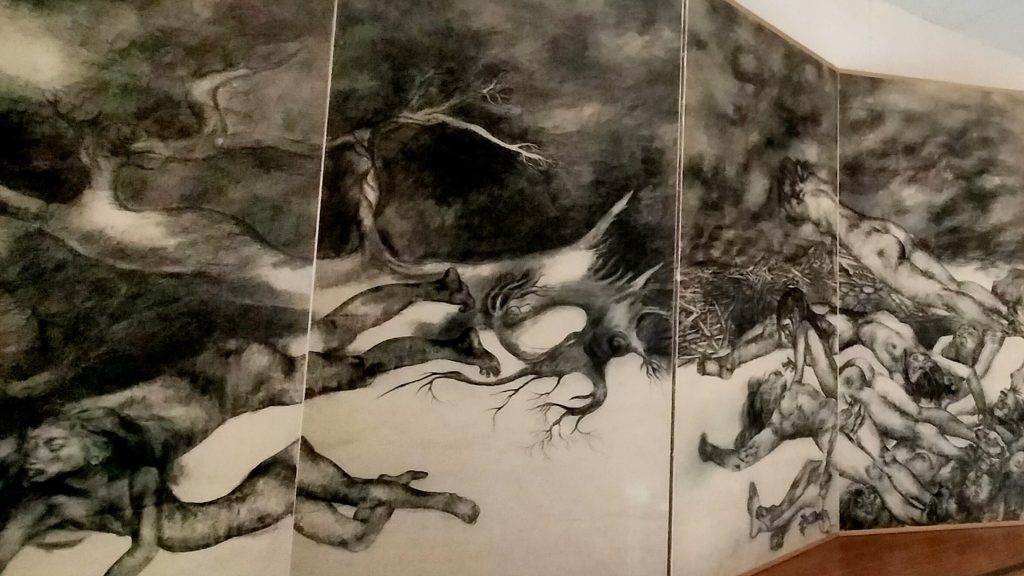

原爆の図は屏風状で横に長く、スマホで撮ったままでは絵がよく見えないので、両端をカットしました。

こういう絵が四方に飾られている部屋が複数あり、部屋に入ると被災者の苦しみが迫ってきて動けなくなるほど。こういうことは二度としていはいけない!日本こそ、率先して核兵器禁止条約に参加すべきだという思いが強くなします。

下は今の美術館の新館。正面は「南京大虐殺の図」、左は「アウシュビッツの図」、右は「水俣の図」。後面は「水俣、原発、三里塚」、これらは新しくできる美術館では常設展示せず企画展になる。新しい美術館は反原爆に特化するのでしょう。

時々、南京大虐殺はなかったという声が聞こえますので、しっかりお伝えしたいとスマホで撮ったのですが、暗くてよく撮れない。小さい写真ですがホームページからお借りしました。

中国の公表数字死者20万人が正しいか否かは別にし、学校に集めた南京民衆を、死体の処理がしやすいよう河原に連行して一気に殺戮した。川に流しきけれない死体の山を隠すために、道路の川側に目隠し用の塀を造った。南京陥落祝賀式典に向かう従軍作家たちがこの道を通り、片側の新しい塀を見て状況を察し、作詞家の西条八十さんが「いよいよ始まったか。」と言ったそう。そう書いた作家の名前は覚えていませんが、南京大虐殺を否定することはできません。

参政党の憲法構想案を究明する

福田玲三

さる7月に実施された参院選で参政党は改選14議席を獲得して躍進したが、その憲法構想案は、新聞各紙の論評によれば、専門家の検証に耐えない稚拙な、古めかしいものである。

そもそも近代の憲法は国家権力の暴走を縛るための規範として制定されている。したがって戦後の日本国憲法も前文で「政府の行為によって再び戦争の惨禍が起こることのないやうにすることを決意し、ここに主権が国民に存することを宣言し」と記し、第2章で「戦争の放棄」を、第3章で「国民の権利と義務」を規定して発足している。

ところが参政党案では、前文に「天皇は、いにしえより国をしらすこと悠久であり、国民を慈しみ、その安寧と幸せを祈り、国民もまた天皇を敬慕し、国全体が家族のように助け合って暮らす。」と記述し、さらに本文冒頭第1条から3条まで天皇について規定し、第1条1項は「日本は、天皇のしらす君民一体の国家である。」としている。「しらす」とは「統治なさる」という敬語であり、現行憲法の、天皇は「国政に関する権能を有しない。」とする現行憲法に背き、戦前の天皇制への回帰を明言している。

ついで、同党案の第3章「国民の生活」第9条「教育」の項目では、「尊重」すべきものの筆頭に「教育勅語」を置いている。教育勅語の主眼は「一旦緩急アレバ義勇公ニ奉ジ以テ天壌無窮ノ好運ヲ扶翼スベシ」であり、大事変が起こったときは天皇を守るために一身を捧げよ、つまり、死ねということだ。天皇の神聖性と忠君愛国を国民に刷り込み、戦死を美化する道具でもあった。

さらに、参政党案の第4章「国まもり」は第20条で「自衛のための軍隊を保持する」と、現行憲法の「戦争の放棄」に反し、「自衛」を隠れ蓑にして「戦争」を予定している。

そして、現行憲法が「国民の権利」について、第10条から第40条まで31条にわたって保障しているのに、参政党案は第3章「国民の生活」として第7条から第14条までの8条しかない。すなわち現行憲法の「基本的人権の享有」(11条)、「個人の尊重と幸福追求権」(13条)、「法の下の平等」(14条)、「国家賠償請求権」(17条)、「奴隷的拘束及び苦役からの自由」(18条)、「思想及び良心の自由」(19条)、「信教の自由」(20条)、「表現の自由」(21条)、「居住、移転、職業選択の自由」(22条)、「婚姻における個人の尊厳」(24条)、「労働者の団結、団体交渉、団体行動の権利」(28条)、「財産権」(29条)、「抑留・拘禁の要件」(34条)、「拷問及び残虐刑の禁止」(36条)、「自白の証拠能力」(38条)、「刑事補償」(40条)など、重要な規定が参政党案では軒並み欠落している。

そもそも参政党は「日本人ファースト」を党是としており、外国人差別の姿勢が顕著だ。同党案第19条「外国人と外国資本」は「外国人の参政権は、これを認めない。帰化した者は、三世代を経ない限り、公務に就くことができない。帰化の条件は、国柄の理解及び公共の安全を基準に、法律で定める。」と厳しい条件を課している。

もっとも同党案第21条「領土等の保全」で「外国の軍隊は、国内に常駐させてはならない。」、「外国の軍隊の基地、軍事及び警察施設は、国内に設置してはならない。」としているのは評価できよう。

同党案は国権主義的な姿勢が強く、地方自治規定にそれは現れている。現行憲法は第95条で「一の地方公共団体に適用される特別法は、法律の定めるところにより、その地方公共団体の住民の投票においてその過半数の同意を得なければ、国会はこれを制定することができない」としており、日本政府が現在、沖縄県民の声を無視しているのは違憲であるものの、参政党案には、そもそも、これに相当する条文はない。

参政党が掲げる稚拙な憲法構想案は、現行憲法の廃止を予定している。

このような、大日本帝国憲法への回帰を求める極右政党が今後も現れ、与党と連立を組む事態もあり得ると考えなけれならない。

とくに優先順位の高い重要な争点については、有権者が候補者の考え方をよく調べてから投票することが一層大事になってくる。

なお、参政党の「新日本国憲法(構想案)」の全文は下記URLで参照されたい。

(2025年8月13日)

参政党の台頭とその危険性:排外主義的ポピュリズムと憲法否定の構造

2025年7月の参議院選挙において、参政党が「日本人ファースト」を掲げて大幅に議席を伸ばし、比例区では野党で2番目の得票するまで躍進した。この結果は、日本の政治における排外主義的ポピュリズムの台頭を象徴するものであり、同党の政策・主張には民主主義の根幹を揺るがす危険性が潜んでいる。特に、外国人排斥的な言説の拡散、憲法の基本理念の否定、そして事実に基づかないフェイク的主張による世論操作は、批判的検討を要する。本稿では、参政党の主張の具体的内容を分析し、その問題点を憲法的・社会的観点から論じる。

- 「日本人ファースト」政策の排外主義的構造

参政党は「日本人ファースト」をスローガンに掲げ、外国人労働者や移民・難民の受け入れに強く反対する姿勢を示している。彼らの主張によれば、「外国人が優遇されている」「外国人による犯罪が増加している」といった懸念があるとされるが、これらは統計的根拠に乏しく、むしろフェイクに近い言説である。

法務省の統計によれば、外国人による刑法犯の検挙件数は全体の数パーセントに過ぎず、近年は減少傾向にある。

技能実習制度により来日する外国人は、厳しい労働環境に置かれ、しばしば人権侵害の対象となっている。彼らが「優遇」されているという主張は、実態と著しく乖離している。

政府が政策と推進するインバウンドについて、一部の観光地で住民に不便が生じているとされるが、観光業や周辺産業に多大な貢献をしており、外国人はあくまでお客様である。

こうして冷静に見れば、参政党の言説は事実に基づかない、不安や恐怖を煽ることで支持を集める典型的な排外主義的ポピュリズムであり、社会的分断を助長する危険性がある。

- 憲法観と民主主義の否定

参政党が公表した新憲法草案(創憲案)には、現行憲法の根幹を否定する内容が含まれている。特に問題となるのは、以下の点である。

・国民主権の否定:草案では「国家の主権は天皇にある」とする記述があり、現行憲法第1条の「主権が国民に存する」との理念を否定している。

・基本的人権の制限:草案では「人権は国家の秩序を乱さない範囲で保障される」とされ、現行憲法第11条・第97条の「侵すことのできない永久の権利」との理念と矛盾する。

・表現の自由の制限:草案では「国家の名誉を傷つける表現は禁止される」とされ、現行憲法第21条の表現の自由を著しく制限する可能性がある。

これらの創憲案は、戦後日本が築いてきた立憲民主主義の根幹を否定するものであり、極めて危険な思想的背景を持つ。参政党は「日本の伝統を取り戻す」と称しているが、その実態は近代憲法の理念を否定し、国家主義的統制を強化する方向にある。

(参政党憲法草案https://sanseito.jp/new_japanese_constitution/)

- 科学・教育政策における反知性主義

参政党は教育政策においても独自の主張を展開しており、「自国の歴史を誇りに思える教育」「グローバリズムに対抗する教育」などを掲げている。しかし、その内容はしばしば歴史修正主義的であり、科学的根拠に基づかない主張が散見される。ワクチンや医療に関する陰謀論的言説を拡散し、科学的コンセンサスを否定する姿勢が見られる。歴史教育においては、戦前の日本の行為を正当化するような記述が推奨されており、国際的な歴史認識と乖離している。教育勅語まで明記されており、あきれるしかない。

このような反知性主義的傾向は、民主社会における合理的議論の基盤を損ない、教育の政治的利用による思想統制の危険性を孕んでいる。

- 支持拡大の背景とメディア戦略

参政党の支持拡大には、巧妙なメディア戦略がある。YouTubeやSNSを活用し、感情に訴える短い動画やキャッチコピーで若年層や政治的無関心層にアプローチしている。特に以下の点が注目される。

・「既存政党は信用できない」「真実を隠している」といった陰謀論的言説により、既存政治への不信感を煽る。

・「日本を守る」「子どもたちの未来を守る」といった抽象的で感情的なメッセージにより、政策の具体性を欠いたまま支持を集める。

このような手法は、政治的内容の検証を困難にし、感情的同調による支持を生み出す。民主主義においては、政策の内容とその実現可能性に基づく理性的判断が求められるが、参政党の戦略はその逆を行っている。

- 参政党の台頭が示す民主主義の危機への対応

参政党の躍進は、日本社会における政治的不満や不安の受け皿として機能した結果である。しかし、その主張には事実に基づかないフェイク的言説、憲法理念の否定、排外主義的ポピュリズム、反知性主義的傾向が含まれており、民主主義の根幹を揺るがす危険性がある。

今後、参政党の主張に対しては、メディア・教育・市民社会が連携して事実に基づく批判的検証を行い、理性的な政治的議論を回復する必要がある。民主主義は、単なる多数決ではなく、人権・法の支配・理性に基づく公共的討議によって支えられる制度である。参政党の台頭は、その制度の脆弱性を示す警鐘であり、私たち一人ひとりがその意味を深く考えるべき時に来ている。

2025年8月7日 栁澤 修

国家・政府が戦争を選択するということ

国家・政府が戦争を選択するということ

ウクライナ・ロシア戦争、ハマス・イスラエル戦争の現実から

日本国憲法・9条を考える

草野 好文(完全護憲の会会員)

(かながわ憲法フォーラム会員)

はじめに

ロシアの軍事侵攻によるウクライナ・ロシア戦争開始から3年、ハマスのイスラエル急襲によるハマス・イスラエル戦争から約1年半、両者ともようやく停戦の機運が出てきたものの、この間、両戦争による死者は民間人含めて数十万人に上る。ガザは廃墟と化した。

遠い外国の地での戦争とは言え、連日のように伝えられる凄惨な戦争の現実を目の前にして、私たちは改めて戦争をしてはならない、一日も早い停戦を、との思いを強くしていると思う。だが、その一方で、政権政党である自民党の有力政治家たちからは、「台湾有事は日本の有事」、「今日のウクライナは明日の日本」などと危機を煽り、沖縄南西諸島への「敵基地攻撃能力」を有するミサイルを配備し、戦争抑止を名目にしながら戦争への準備を推し進めている。

私たちは今、現実に進行している「二つの戦争」を前にして、日本が如何なる選択をすべきかを迫られていると言える。とりわけ、日本国憲法擁護・9条擁護を掲げる護憲派は、現在進行形のこの「二つの戦争」に対して、単に反戦を訴え、一日も早い停戦を訴えるだけでは決定的に不十分と言えよう。何故なら、この「二つの戦争」の現実を踏まえてもなお、9条護憲を主張し国民を説得できるのかが問われているからである。

ここであらかじめお断りしておかなければならないことがある。それは、ハマス(イスラム抵抗運動)は国家・政府なのか、という問題である。イスラエル・アメリカを始め西欧各国はおしなべてハマスをテロ組織とみなし、国際的にもパレスチナの国家・政府とはみなされていない。むしろヨルダン川西岸地区を実効支配するファタハ(パレスチナ解放運動)がパレスチナ自治政府として国際的に認められ、国連においては国に準じる組織として扱われている。

しかし私は本稿において、ハマスをパレスチナ国民の大多数によって支持されたガザの統治者であり政府であるとの認識を前提にして論を進める。1その際、ハマスの政治路線・軍事路線を批判的に検討することになるが、決してハマスの批判が目的ではない。1948年のパレスチナの地へのイスラエル建国以来、長年にわたってあまりにも悲惨・苛酷な状況におかれたパレスチナ・ガザ市民の心情を考えれば、これまで遠い外国のこととして無関心であった私にそれを批判する資格はない。それに私がもしガザの一市民であったとしたら、私もまた多くのガザ市民同様ハマスを支持し、もしくはハマスの一員となっていたかも知れないからである。

問題は私たち自身、日本国民が同様の境遇におかれた場合、どのような選択が求められているか、ということである。現に進行している悲惨な「二つの戦争」を直視して、このような場合でも日本国民の選択は絶対に戦争はしない、武力をもっては戦わない、それゆえ戦争放棄を誓った9条を守ろうと言い得るのか、護憲派は試されているのではないだろうか。

「二つの戦争」の起点と要因

私は冒頭、「ロシアの軍事侵攻によるウクライナ・ロシア戦争開始から3年、ハマスのイスラエル急襲によるハマス・イスラエル戦争から約1年半」と表現したが、これはマスコミ等で表現され、一般に定着したものでわかりやすいため用いたものである。

しかし、戦争はその起点をどこに取るかによってその評価も変わってくる。戦争はある日突然始まったかのように見えるが、そこに至るまでの背景があり原因があって引き起こされるものである。

本稿において私がこのことにこだわるのは、戦争当事者のどちらが悪でどちらが正義であるかを判別することが目的ではなく、始まってしまった戦争をどうしたら防ぐことができたのか、どうすべきだったのかの教訓を導き出すためである。

ハマス・イスラエル戦争

ハマス・イスラエル戦争の場合、2023年10月7日、ハマスの戦闘部隊が突如イスラエルを急襲し、約1200人もの人々を殺害、人質約250人余を連れ去ったまさにテロ行為と言える残虐な行為である。しかし、ハマス・イスラエル戦争の場合、大もとをたどれば前述したように戦争はすでに1948年のイスラエル建国以来始まっていたのである(この時期、ハマスはまだ結成されていなかったが)。しかもそれは建国時だけにとどまらなかった。

1947年、国連が「パレスチナ分割決議」を採択。パレスチナの地をユダヤ人とアラブ人(パレスチナ人)の二国に分割するというものである。これを受けてイスラエルは翌年建国を宣言。これに反発したパレスチナ周辺のアラブ諸国がイスラエルを攻撃、四次にわたる中東戦争が行われた。

イスラエルはその圧倒的な軍事力でアラブ諸国との四次にわたる中東戦争を勝ち抜き、その過程で国連が定めたパレスチナ人領をも占領下におき、かつイスラエル人を植民させ、先住民であるパレスチナの人々を追い出し迫害し続けたのである。こうした苛酷なイスラエルの占領統治に対するパレスチナ民衆の怒りが爆発し1987年「第一次インティファーダ」と言われる反イスラエル・反占領の民衆蜂起が起こった。この年、ハマスが結成されるのである。

1993年、米クリントン政権の仲介によるイスラエルとパレスチナ解放機構との「オスロ合意」によってパレスチナ暫定自治政府が発足。しかし、この「オスロ合意」を推進したイスラエルのラビン首相が暗殺され、後継のイスラエル政権はさらなるパレスチナ人への迫害とユダヤ人の暴力的な入植を推し進めた。

一方、こうしたイスラエルのパレスチナ人迫害に対して、イスラエルとの二国家共存を維持するためにイスラエルに対する融和姿勢を取る暫定自治政府を主導するファタハに対して、イスラエル建国を絶対に認めないとするハマスは激しく反発。ファタハとの武力衝突に発展、結果としてハマスはガザを武力制圧しガザの統治者となった。

これに対してイスラエルは、ガザへの大規模攻撃を繰り返す。ハマスはロケット砲や自爆テロで対抗、際限のない武力衝突の連鎖が続いてきたのである。こうした長い戦争の延長線上に、2023年10月のハマス戦闘部隊のイスラエル急襲が引き起こされたのである。

こうして見ると、ハマスの大規模武力急襲は民間人を殺害し拉致した残虐な戦争犯罪ではあるが、いわゆるテロではなく、戦闘行為そのものと言えよう。

ウクライナ・ロシア戦争

ウクライナ・ロシア戦争の場合、2022年2月24日、大国ロシアが突然小国ウクライナに軍事侵攻を開始した。まさに国連憲章・国際法違反の侵略行為である。2この事実は揺るがない。しかし、その後のアメリカを始めNATO諸国の対応やロシアの主張を含めて考えると、この戦争もとんでもなく複雑な背景を持つことが次第に明らかになってきた。

もちろん、戦争当事者の言い分にはプロパガンダの偽情報、偽旗作戦ありで、真偽のほどは戦後時間が経ってみないと定まらないものがあるが、それでも重要ないくつかのほぼ確定した事実を積み重ね総合して見れば、かなりの程度この戦争の背景や開戦の動機が見えてくる。それは単にロシアが領土的野心で突然一方的にウクライナを軍事侵略した、というものではないことは確かである。この点で日本のマスコミ含めた西側の報道は、一方に偏ったものであり、この戦争の背景や真の原因を見えなくさせていると言える。

1991年、ソビエト連邦崩壊によって、それまでソ連邦の一員となっていた15カ国もの国々が独立を宣言した。ウクライナもその一つである。ソ連はロシア連邦となった。これと機を一にして、冷戦期NATO(北大西洋条約機構)と対峙してきたソ連を中心とした軍事同盟としてのワルシャワ条約機構(WTO)も解体された。第二次大戦以降続いてきた東西冷戦の終結である。ロシアは欧州の一員として迎え入れられる機運まであったのである。

冷戦の一方の陣営が崩壊し、その軍事同盟としてのワルシャワ条約機構が解体したのであるから、他方NATOの存在する意味はなくなったはずである。しかし、NATOは解体されなかった。NATOを主導するアメリカの世界一極覇権戦略の結果である。そしてソ連解体以降、アメリカはロシアに対してNATOの「東方拡大」はしないと約束していた。3

だが、ソ連邦時代に抑圧されていた東欧諸国は、その経験ゆえにロシアを信用せず、旧ワルシャワ条約機構加盟国であったチェコ、ポーランド、ハンガリーを始め、NATOの集団的自衛権の庇護を求め次々とその一員となることを選んだ。NATOの盟主であるアメリカは、「東方不拡大」の約束はなかったとしてこれらの国々を受け入れていった。

これに対してロシアのプーチン大統領は、着々とロシア包囲網が形成されてゆく事態に幾度となく警告を発するとともに、約束を守らないアメリカ・NATOに対する不信を強めていった。

決定的だったのは2014年のマイダン革命と言われるウクライナの民主化運動――実際は途中からウクライナ右翼民族主義者(ロシアは第二次大戦中彼らがドイツ・ナチと協力したことからネオナチと規定)による武器が用いられる暴力革命となる――による選挙で選ばれた親露政権を打倒し親欧米政権を樹立させたことである。(この政変にはアメリカ・オバマ政権のヌーランド国務次官補が深く関与したことが知られている。)

この政変の結果、新たに登場したポロシエンコ政権は公用語としてロシア語の禁止、NATO加盟促進などの反露政策を推進した。これに反発したのがロシア系住民が多数を占めるウクライナ東部のドンバス地方(ドネツク州、ルガンスク州)であった。当初は自治権拡大要求であったが、ポロシエンコ政権の弾圧(ドンバス地方におけるロシア語話者系住民虐殺)によって次第に尖鋭化し武装闘争の内戦に発展する。その結果、2014年5月、両州はドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国を宣言する。

この内戦を収束させようと調印されたのが2014年9月にウクライナ、ロシア連邦、ドネツク人民共和国、ルガンスク人民共和国が調印した「ミンスク合意」(ミンスク議定書)であったが、この合意は守られず内戦は継続した。

2015年2月、ドイツとフランスの仲介により「ミンスク2」が調印された。この「ミンスク合意2」は国連安全保障理事会でも決議されたものである。しかし、これも守られなかった。

2019年、ウクライナ大統領選で当選したゼレンスキー大統領は、東部2州に大幅な自治権を与えるとしたミンスク合意に不満を表明、2021年10月にはウクライナ軍が親露派武装勢力に対してドローン攻撃を開始したことなどによって破られた。

この事態はミンスク合意を仲介したドイツの前メルケル首相の「ウクライナが防衛力を強化する『時間を確保する』ものだった」との発言などを含めて考えると、西側の独仏含めた計画されたものであったようである。4加えてゼレンスキー政権のNATO加盟促進がロシアを刺激し挑発することとなった。

ハマスとウクライナ両政府の選択

ハマスの選択

ハマスは1987年12月に結成された。イスラエルの苛酷な占領統治に抗議するパレスチナ民衆の大規模な民衆蜂起(インティファーダ・人々は石つぶてで武装したイスラエル軍に立ち向かったと言われる)が起こった年である。

翌年(1988年)、ハマスは「ハマス憲章」5を発表。このハマス憲章はハマスの綱領とも言うべきもので、ハマスの思想・路線が記されているが、その第1条「イスラーム抵抗運動にとって、イスラームはこれの行動指針である。」に見られるように、イスラム教の教えを指針とする、極めて宗教色の強いものである。いわば、ハマスがガザの政府であるとすれば、政教一致とも言うべきなのかも知れない。そこにはハマスの軍事路線に通じるジハード(聖戦)、武力闘争の正当性も言及されている。6しかし、私にはイスラム教についての知識もなく、これ以上ハマス憲章に立ち入って論じることはできないので、ウィキペディアなどの簡略なハマスの政治・軍事路線の解説に依拠してハマスの選択について見ていくこととする。

しかし、私の検索能力では、ハマスの組織構成全体を示すデータにたどり着けなかった。それゆえ以下の記述は部分的でやや不確かなものになることをお許し願いたい。

ハマスの組織は政治局の下に社会奉仕組織ダアワと軍事組織イッズッディーン・アル=カッサーム旅団によって構成されているとのことである。7

これに寄れば、政治局がガザの行政府としての役割を担っているようであるが、国家の構成要素である議会も司法機関も設置はされていないようである。いわば、行政府が全てを担っているということになる。

ハマスは自爆テロを繰り返すテロ組織としてのイメージで語られるが、ガザにおいてハマスは、予算の大半を教育、医療、福祉などの社会福祉活動にまわし、ガザ市民の生活を支えてきたのである。

しかし一方で、ハマスの軍事路線、武力でイスラエルを打倒する方針は変わらなかった。軍事力で圧倒的に劣るハマスは、2000年代に入ると自爆テロによるイスラエル市民への攻撃を繰り返した。この時期、ハマスにとって自爆攻撃は、たとえテロと言われようとイスラエルのガザを含めたパレスチナ市民への残虐な攻撃に対する抗議声明であり、無関心な世界へのアピールだったのであろう。

しかしながら、こうした自爆攻撃は、イスラエル市民のハマスとハマスを支持するパレスチナ市民への憎しみを増大させ、イスラエル政府のさらなる攻撃を激化させるものとなった。

こうした際限なき暴力・武力衝突が繰り返されるなかで引き起こされたのが、2023年10月7日のハマスの大規模なイスラエル武力侵攻であった。即ち、ハマス政府の選択であった。

ウクライナの選択

ロシア・プーチン政権のウクライナへの軍事侵攻は、たとえNATOによる東方拡大があり、ウクライナ・ゼレンスキー政権の挑発があったとしても、決して許されるものではない。まして、軍事侵攻の結果としてのウクライナ領土の併合など、第二次世界大戦の悲惨な結果から人類が獲得した世界規範、国際法の原則を踏みにじるものである。その意味で、プーチン・ロシアの罪は後世まで問われ続けなければならない。

しかし、だからと言って、この戦争の原因をつくったもう一方のNATOやウクライナ・ゼレンスキー政権のロシア挑発が問われなくていいはずはないのである。

ロシアの軍事侵攻は当初、瞬く間にウクライナの首都キーウを攻略するかの勢いであった。しかし、ウクライナ軍の反撃によって、戦線はウクライナ東部で膠着した。だが、この局面に至る以前、開戦後わずか5日後にウクライナ・ゼレンスキー政権はロシアとの停戦協議に応じていたのである。2022年3月31日付東京新聞によれば、「ウクライナの『NATO非加盟』で一定前進」8とあり、その他の情報も含めると、停戦協議はほぼ合意寸前までに至っていたとのことである。ウクライナ政府の最初の選択であった。

しかしながら、この停戦協議は突如中断させられた。この停戦協議を中断させたのは、米英欧のウクライナ政府への強烈な軍事・経済支援圧力であった。

同時に、この時期、ウクライナ国民のロシアへの憎しみを一気に爆発させるような事件が起こった。「ブチャの虐殺」である。

ウクライナ首都近郊の都市・ブチャを占領したロシア軍が撤退した後、ブチャの大通りには無惨にも手足を縛られ殺された何体もの遺体が放置されていたのである。その映像は衝撃的であった。ウクライナ国民世論はロシア軍の蛮行に怒り沸騰、進行しつつあった停戦交渉を中断させる大きな要因となった。ロシアは、この事件についてロシア軍の仕業ではなく、ウクライナがでっち上げたものとの声明を出している。はたしてロシアなのか、ウクライナのでっち上げなのか、現時点では真相不明であるが、進展しつつあった停戦交渉を打ち切らせるのには絶妙なタイミングであったことは押さえておきたい。

そして2022年4月9日、イギリスのジョンソン首相が突如ウクライナを電撃訪問、「欧州はウクライナとともにある」として強力な軍事・経済支援を約束するとともに、ロシアとの停戦協議を中断させたのである。

ジョンソン首相の電撃訪問を受けて、米英欧NATOの全面的支援を受けられると判断したゼレンスキー大統領は停戦交渉の中断、占領された自国領土の奪還を掲げ、ロシアとの戦争継続を決断したのである。ウクライナ政府の戦争継続選択であった。

「二つの戦争」から得られる教訓

ハマス・イスラエル戦争、ウクライナ・ロシア戦争とも、ようやく停戦機運が出てきたとはいえ、依然として戦争は継続中である。しかし、現時点でも、二つの戦争の要因とその結果を踏まえれば、どうすればこの戦争を防ぐことができたのか、どうすれば良かったのか、の一定の教訓を導き出すことができる。

ハマス・イスラエル戦争の場合、2023年10月のハマスによるイスラエルへの武力侵攻以降に限って見れば、軍事力に勝るイスラエル側の受けた被害は当初のイスラエル市民1200人と拉致・人質とされた外国人含む市民250人余であり、その後の交戦によって失われたイスラエル軍とイスラエル市民の数は、ハマス・ガザ市民の死者数より圧倒的に少ない。そして、報道に見られるように、ガザはイスラエル軍の攻撃によって廃墟と化し、人々は難民となってテント生活を強いられている。そのテント生活も爆撃を受けているあり様である。イスラエルはガザ市民への集団虐殺を通じて、ガザ市民のガザ地区からの追放を企図していると言える。

報道によれば、ガザ市民の死者数は今年(2025年)3月で5万人を超え、内1万5千人は子どもだという。イスラエルの戦争犯罪は明白である。イスラエル建国以降、パレスチナ市民のインティハーダ含めた反イスラエル闘争で失われた命の総数は、データがないので不明だが、今回のハマス・イスラエル戦争で失われた命より圧倒的に少ないのではないだろうか。

こうして見ると、ハマス政府の戦争継続選択がいかに壊滅的被害をガザ市民とガザ自治区の領土に与えたかがわかる。しかしハマスは、こうした結果をもたらしたことが自分たちの選択の結果であるとは認めない。すべてはイスラエルに責任があるというのであろう。

前述したように、本稿はハマスの選択を批判することが目的ではなく、また、その資格もない。問題は私たち自身、日本国民が同様な立場・状況におかれた場合、どのような選択をするのか、ということである。

私は、イスラエル建国以来、80年近い暴力と武力闘争の際限のない闘争の結果、現在のイスラエルとパレスチナの力関係を直視するならば、どんなに屈辱的でも、理不尽でも、イスラエルとパレスチナの2国家共存を認めた「オスロ合意」に立ち返り、戦争継続を選択すべきではなかった、と考える。

したがって、日本国民としては、日本の国土が廃墟と化し、国民の多くが、しかも子どもたちまでもが命を失う現実を直視するならば、武力による紛争の解決をめざすべきではないと考える。

しかし、現在の国民世論は、日本政府とマスコミによる扇動と宣伝の結果もあって、だから攻められないように、戦争抑止のために日米軍事同盟と軍事力を強化すべきだという声が多数となっている。きわめて危険な状況である。この状況がいかに戦争を抑止するものではなく、逆に戦争を誘発するものであるか、ということについては後述する。

ウクライナ・ロシア戦争の場合、2022年2月のロシアによるウクライナへの軍事侵攻は、明白な国際法違反の侵略行為である。これは揺るがない事実であり、後世まで問われ続けなければならないものである。

このロシア・プーチン政権の軍事侵攻による戦争選択は、プーチン大統領の個人的な思想と野心の結果としての要素も大きいと思われるが、何より重大なのは、現在のロシアがかたちばかりの民主主義国家であり、プーチン大統領率いる専制国家であることによる、と私は考える。国内に民主主義がなければ、国民の声は抑圧され、独裁者の一存で戦争は開始されてしまうのである。

開戦直後、ロシア国内にあった市民の反戦デモやウクライナ侵攻を批判する放送局やキャスターなどが弾圧され、沈黙を強いられたのである。ここに専制国家の対外的な侵略性と危険性があると言える。

他方、民主主義国家における軍産複合体による好戦性と侵略性にも注意が必要である。民主主義と人権を掲げながら武力侵攻し戦争を開始するからである。現に第二次大戦後の大きな国家間戦争の多くは、イラク戦争やベトナム戦争に見られるように、民主主義国アメリカの関与によるものであった。

今回のウクライナ・ロシア戦争もNATOを介したアメリカ軍産複合体の関与は疑いようがない。まさに現代における大きな国家間戦争は、前述した専制国家の存在と軍産複合体に支配された民主主義国家の存在によって引き起こされているのであり、これが戦争の二大要因となっているのである。

ウクライナは、アメリカ・ロシア戦争の代理戦争を強いられていると言えよう。

問題はウクライナ政府の選択である。先に見たように、ウクライナ・ゼレンスキー政権は、開戦直後にロシアとの停戦協議に応じ、合意に達しつつあったのである。これはこの後の戦争の悲惨な展開を見るならば、正しい選択であった。

しかし、その停戦協議の進行を阻止すべく突如キーウを訪問したジョンソン首相の説得に、ウクライナ政府は応じてしまった。米英欧NATOの全面的支援を受けられると判断したゼレンスキー大統領は、停戦交渉を中断、ロシアとの戦争継続を選択したのである。

その結果が3年半余の戦争の継続である。この間、ウクライナの失われた国民の命は、朝日新聞(2025年2月24日)によれば、ウクライナ兵士46,000人、民間人12,654人、行方不明者62,948人、住宅の被害は200万軒という。ロシア側兵士の死者数は95,026人とのこと。ロシア側に奪われた領土も東部2州にとどまらず、さらに拡大した。政府の判断一つで、これほどの被害が生じるのである。ウクライナ政府の戦争継続選択が誤りであったことは明らかと言えよう。

しかし、ウクライナ・ロシア戦争で私たち日本国民が注目しなければならないことは、この戦争の大きな要因の一つとなった、ウクライナ政府のNATO軍事同盟への加盟促進路線である。

ウクライナにしてみれば、信用ならないロシアの干渉を防ぐために、侵略抑止のためにNATO軍事同盟への庇護を求めたいに過ぎない、との思いであろう。それを支持したウクライナ国民の気持ちは、NATO加盟によって抑止力が高まり、戦争は起こらないと期待したに違いない。

しかし、ウクライナ政府とウクライナ国民の抑止力強化路線は、他方のロシアにとっては、次々と押し寄せるNATOの東方拡大が、ついに国境を接する隣国ウクライナにまで及んできたことに、危機感をつのらせたのである。

よく知られているように、第二次大戦後の東西冷戦時代、ソ連が同盟国キューバに軍事基地を建設し始めた。アメリカ本土の目と鼻の先に敵基地が建設されようとしたのである。当時の米政権・ケネディ大統領はこれに猛然と反発、核戦争寸前にまで至ったと言われる。幸いにもこの時は、ソ連のフルシチョフ首相がキューバへの基地建設を取りやめ、事なきを得たとのことである。

この事例のように、一方の軍事力強化による抑止力強化は、他方にとっては脅威なのである。いくら自分たちが戦争抑止のためだと言ったところで、敵視された相手国にとっては脅威以外の何者でもないのである。

これを今日の日本を取り巻く東アジア情勢に当てはめてみるべきである。

前述したように、「台湾有事は日本の有事」、「今日のウクライナは明日の日本」などと危機を煽り、沖縄南西諸島への「敵基地攻撃能力」を有するミサイルを配備し対峙することが、いかに危険なことかわかろうというものである。中国や北朝鮮にしてみれば、目と鼻の先に敵基地攻撃を有するミサイル基地が設置され、それに包囲されるのである。黙って見ているであろうか、当然にもそれに対抗する抑止力を高めるであろう。

まして中国も北朝鮮も、先に述べた如く民主主義のない専制独裁国家である。しかも、核保有国である。ウクライナ・ロシア戦争の教訓からすれば、専制国家を必要以上に追い込んではならないということである。独裁政権は追い込まれれば必ず暴発する。ロシアのように。

専制国家の内政の問題は、その国の国民の粘り強い変革に委ねるべきなのである。とりわけ台湾問題は、日中国交回復・日中平和条約締結によって、中国は一つであることを認めた経緯からすれば、中国の内政問題として対応すべきであろう。

アメリカの扇動に乗って、「台湾有事は日本の有事」などとして中国と戦争することなど、あってはならない。日本の自滅への道である。

「今日のウクライナは明日の日本」は別の意味で真実を言い当てている。それは日米同盟という軍事同盟にすがり、軍備増強に走り、中国・北朝鮮包囲網のミサイルを配備して前線で対峙している状況であり、いざ、戦争が勃発した場合は、戦場は沖縄諸島のみならず、日本列島全体に及ぶのである。

しかし、戦争の一番の当事者であるアメリカは戦場にはならない。まさにウクライナがそうであるように、日本はアメリカ軍産複合体の代理戦争を引き受け、その犠牲の全部を引き受けるのである。現在の日本政府の軍備増強による抑止力強化路線は、日本の破滅への道であることを肝に銘じよう。これが「二つの戦争」の重要な教訓の一つである。

あらためて日本国憲法・9条を考える

戦争は国家・政府が引き起こす

戦争は誰が引き起こすのか。日本国憲法前文は「日本国民は、……政府の行為によって再び戦争の惨禍が起ることのないやうに決意し……」と、明確に戦争が政府の行為によって引き起こされることを明示している。

それゆえ憲法は、政府に再び戦争を引き起こさせないように、戦争放棄の9条を定めた。戦争の惨禍をなめ尽くした当時の日本国民の圧倒的多数は、こぞってこれを歓迎し受け入れた。

しかし戦後80年となる現在、憲法9条が存在しないかのような現実が日本を覆っている。

戦後の高度経済成長時代を通じて、ほぼ一貫して政権を独占してきた自民党政府によって再軍備が進められ(自衛隊創設は米占領軍の指示によってではあるが)、歴代内閣の解釈改憲によって、今や米軍とともに戦う自衛隊となり、「敵基地攻撃」を有するミサイルを配備して中国・北朝鮮と対峙している。これが憲法9条が定めた戦争放棄の日本の現実である。しかし悲しいかな、この現実は自民党政府が勝手に進めたものではない、曲がりなりにも戦後民主主義国家となった日本国民が追認・選択した結果でもあるのである。

こうした現実の上に、それでもまだ政府の戦争選択に対する規制力を持っている憲法条文、とりわけ戦争放棄を定めた9条の改憲をめざす動きが国会において進んでいる。

先の衆院選において自公与党が過半割れし、いったんはその危機が遠のいたかの様相であるが、内実は野党の維新、国民民主は改憲推進派であり、立憲民主も改憲派が多数を占めていると見られる。当面は大災害時の国会機能を維持するためとして、議員任期の延長問題を焦点にしているが、これはこれで、内閣に国会の議決を経ることなく法律と同等の権限を有する政令で対処させる緊急事態条項の一部であり、内閣独裁を招く恐るべき改憲案である。また、戦争準備の一環でもある。

国家・政府の戦争選択は壊滅的な被害をもたらす

前述した「二つの戦争」に見られるように、とりわけガザの惨状に見られるように、国家・政府の戦争選択はその国の国民と国土に壊滅的な被害をもたらすことである。ウクライナ・ロシア戦争の場合、軍事力に勝るロシアが優勢を保っているから今のところ核兵器は使われていないが、もし、NATOの全面参戦となりロシアが劣勢に陥ったら、ウクライナへの原爆投下だって起きかねない。あろうことか、プーチン大統領はこの戦争の当初から、核を行使するとの脅しをかけている。そうなれば、NATOとロシアの核戦争となり、第三次世界大戦にまで発展、人類の破滅にまで至りかねないのである。

国家・政府の戦争と個人・集団の武力闘争の違い

私は、「二つの戦争」の惨状の教訓から、いかなる理不尽な武力侵攻や武力攻撃があったとしても、国家・政府としては反撃も含めて、絶対に戦争を選択すべきではないという結論に至っている。とりわけ、ガザの惨状から得られる教訓である。

この結論が、ただちに多くの国民の同意を得られないであろうことは理解している。何のための「専守防衛」かとも思うであろう。あまりにも屈辱的であり、祖国を守る勇気のない、日本民族の一員としての誇りもない、臆病者の結論と思われるであろう。そしてそれはその通りだと思う。

しかし、それがどうしたというのだ。ガザのような惨状となっても政府の選択した戦争を死ぬまで戦うべきだとは、多くの国民は望まないはずである。

核戦争の時代、国民の大半が死に、日本列島に50余基もある原発が破壊され、残った美しい国土は放射能に汚染されて人間が住めなくなるのである。それでも国家を守るため、勇気をもって戦え、と言えようか。

日本国憲法は、国家を守るために戦えなどとは言っていない。徹底して個人の尊厳を守れと言っている。憲法11条において「基本的人権は侵すことのできない永久の権利」であるとし、13条においては「すべて国民は個人として尊重される」とした上で、第10章最高法規97条おいて「基本的人権は…侵すことのできない永久の権利…」と再び言及し、そして98条において「この憲法は、国の最高法規であって、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない」としており、徹底して個人としての人権の不可侵性と国権への規制を高らかに宣言しているのである。ここに日本国憲法の民主主義憲法としての真髄があるのである。(自民党改憲草案がこれを嫌い、全文削除としたのはこのためである。)

戦争は個人や一部の集団の武力衝突によるものではなく、それが小規模の戦争の萌芽であったとしても、決して国家・政府が戦争を選択しない限り引き起こされない。戦争は個人や一部の集団の武力衝突とは決定的な違いがあるのである。

理不尽な侵略によって、大切な肉親を無惨にも虐殺された人々が、怒りと憎しみに燃えて武力闘争に立ち上がり反撃するのは、人間の生存本能であり抑えられるものではない。しかしこの武装闘争は、国家を守るためのものではない。これに対して国家・政府の選択する戦争は、何よりもまず国家・政府を守るものとして選択される。

個人や一部集団の武力闘争は、明確にその個人・集団に属する成員の自律意志によるものである。これに対して国家・政府が引き起こす戦争は、戦う意志のない者、戦うべきでないと考える者、自身で考えることのできない未来を背負う子どもたち、国民すべてを巻き込むものである。それゆえ、国家・政府の選択には、先を見通す理性が必要なのである。個人や集団の武力闘争との決定的な違いである。しかし、国家・政府が自ら国民の命を最優先する理性を発揮することはないであろう。国家・政府に理性的選択をさせるためには、、国民世論の力が必要なのである。

国家・政府には、全国民を統治するという統治者としての本性がある。個人は国家に従属すべしという国家主義である。国民の命を最優先するのではなく、国家の存亡こそが何より優先される。ここに国家のために戦って死ぬ崇高な英雄伝説がつくられる。

NHKのテレビ番組だったと思うが、ロシア・プーチン大統領が、息子や夫を戦場で亡くした遺族たちを前にして、辛そうな顔つきで「息子さんは祖国のために戦った英雄なのです」という趣旨の発言をしていたが、こんな言説に騙されてはならない。こんな言説は戦場に赴くことのない権力者と幸運にも生き残った者たちの言説だからである。

しかし、最愛の息子や夫を亡くした遺族にしてみれば、彼らの死を無駄死にであったとは思いたくない。それは痛いほどわかろうというものである。それゆえこうした英雄伝説は連綿と受け継がれてゆく。日本の靖国神社もその一つである。

戦争は始まってからでは止められない

前述した「二つの戦争」の教訓に基づけば、私たち日本国民の選択は、あらためて憲法前文の精神と9条の非武装・不戦の定めに従うべきである。

しかし日本国民の多数は、9条は自衛権までも否定していない、ゆえに自衛のための「専守防衛」に徹した最小限の軍事力が必要だという見解である。この見解は、9条を変えるべきではないとする護憲派の一部の見解でもある。

憲法9条の原理的な解釈に基づく護憲派は、この世論の現実も直視しなければならない。9条改憲を阻止するためには、9条は変えるべきではないが「専守防衛」は必要だとする国民多数の意志と共同することなくしては、その目的を達することができないからである。

そのためには、護憲派は、護憲的「専守防衛」派の多くの国民と共同し、「専守防衛」に明確な歯止めを設ける取り組みを強化する必要がある。少なくとも先の安倍政権が強行した集団的自衛権行使を容認した違憲の安保法制の廃止、「敵基地攻撃能力」を有するミサイル配置を容認した岸田内閣の「安保三文書」などの廃止をめざし、沖縄南西諸島に配備した「敵基地攻撃能力」を有するミサイルの撤去などを掲げ、国民的合意を作り上げなければならないと考える。

報道によれば、政府は台湾有事を念頭に、沖縄先島諸島12万人の本土への避難計画をまとめ、2026年度中にこの避難訓練を実施するとのことである(朝日新聞 2025年3月28日)。

なんと言うべきか、これほどあからさまに政府の戦争準備計画が進められているのである。自然災害ならともかく、ミサイルが飛び交う戦場とされた島々から、12万人もの人々を避難させるなど、机上の空論でしかない。それでもこうした避難計画を堂々と発表するのは、国民を戦争へと誘導する思想動員であり、「台湾有事」には必ず日本が参戦するという日本国家・政府の明確な意思表示である。まさに戦争は国家・政府が引き起こすのである。

日本政府が先島諸島に「敵基地攻撃能力」を有するミサイルを配置し、中国・北朝鮮に敵対しなければ、「台湾有事」が起こったとしても、流れ弾や流れミサイルがわずかに着弾することがあるかも知れないが、無防備の平和な島々が中国・北朝鮮のミサイル攻撃の標的にされることはない。軍事的に意味のないことだからである。これは分かり切ったことである。要は、日本政府が中国・北朝鮮を敵視し、アメリカの要請に従ってミサイルを配置しなければ、住民避難の計画など必要がないのである。

戦争を準備している時ではない、大災害に備えよ

目白押しの大災害想定

日本は自慢にはならないが、その地理的条件ゆえにまれに見る災害大国である。

一昔前までは「災害は忘れた頃にやってくる」と言われたが、各地の豪雨被害に見られるように、近年は毎年のようにやってくる。大地震に限って見ても、この30年の間に、阪神淡路大震災(1995年)、東日本大震災(2011年)、熊本地震(2016年)、北海道胆振東部地震(2018年)、能登半島地震(2024年)と10年を待たずにやってくる。

昨年8月の南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)には肝を冷やしたであろう。確実に起きるとされる南海トラフ地震が発生したら、その被害は西は九州から東の関東沿岸地域にまで及ぶのである。しかも、この南海トラフ地震は東日本大震災同様、原発震災となる可能性もはらんでいる。さらに相模トラフ巨大地震、首都直下型地震も想定されている。その上、富士山の大爆発までもが警戒されているのである。

災害が起きるたびに被災した人々が、学校や公民館を避難所とした光景が報道される。どういうわけか、阪神・淡路大震災以外、人口密度の少ない地方で起こっている。これが

南海トラフ巨大地震や首都直下地震が現実のものになったらと思うと、絶望的である。30年前とほとんど変わらないと言われるお粗末な避難所だが、いったいどれだけの人たちがこの避難所に入れるというのだろう。考えるだけでも恐ろしい。

そしてさらに、自然災害ではないが人災とも言える大災害もある。最大の人災は原発事故災害であるが、そこまでは行かないけれど放置すれば全国至る所で発生することになる、高度経済成長時代に敷設された上下水道、橋梁、トンネル、高速道路等の老朽化による崩壊がある。、国民生活に不可欠なインフラの更新が不可欠となっている。これらの更新にも巨額の予算が必要である。

「防災庁」に常設の災害救助隊を

これほど頻繁に大災害が発生し、今後さらに巨大な災害が確実に予測されているというのに、歴代政権を担ってきた自民党政府は、ほとんど小手先の対策のみで抜本的対策は立ててこなかった。そんな中、石破政権が「防災庁」の設置に踏み出したのは画期的である。いまのところ、石破政権の唯一の功績と言える。この防災庁は今後「防災省」に発展させ、予算もここに大きく配分すべきである。9

この「防災省」に必要なのは、何よりも災害救助の専門部隊の常設である。これまでこの役割を担ってきたのは、自衛隊である。数々の災害救助の実績と経験がある。しかし、自衛隊による災害派遣は自衛隊の本務ではないとされている。それはそうであろう。いざ「有事」となれば、自衛隊は災害よりも国家を守るための戦争が優先されるのである。

このように自衛隊の本務ではないとされる災害救助隊を「防災省」に吸収し常設とすれば、どんなに心強いことか。

防衛軍事予算を縮小し、災害・インフラ更新、福祉・教育に

国家予算に占める防衛軍事費は、2025年度の場合、8兆6691億円、予算総額115兆5415億円に占める割合は約7%と巨額である。ちなみに国家予算総額115兆円中国債の利払いが28兆円、約4分の1を占めているのであるから(これ自体おかしな話であるが)、残りの4分の3の実際に使える予算の防衛費の割合は約10%弱となり、いかに大きな負担であるかがわかる。

今年度の防衛軍事費はGDP比はまだ2%には届いていないが、前岸田内閣がバイデン政権と取り交わした約束では、2023~27年度の総額は43兆円、GDP比2%に達するという。戦後長い間、「専守防衛」の観点から、GDP比1%を維持してきたタガが外れているのである。その上今度は、トランプ政権がGDP比3%にせよと圧力をかけてきている。すべては米軍事産業の武器売り込みのためである。米軍産複合体の餌食である。このままでは軍事費増大によって削られるのは先の高額医療費問題に見られるように、福祉関連費なのである。

これまで見てきたように、日本が直面する真の最大の危機は、自然の脅威の大災害なのであり、「台湾危機」などではない。戦争の準備のため、アメリカ軍事産業の武器購入のために貴重な国家予算を使うべきではない。防衛軍事予算を可能な限り縮小し、災害、インフラ更新、福祉・教育、食糧安全保障のための農業再生(特に主食の米)に回すべきである。そしてこれは、高齢化・人口減少社会となる日本の内需拡大、国内産業の創出、復活・再生にもつながるはずである。

(最後にこれは経済学を知らない私の疑問的蛇足であるが、先に本文中で「おかしな話」として触れた、国家予算の4分の1を占める国債の利払い費(借金の利子)の巨額さである。国債は国民から借り上げた借金であるから、当然返済しなければならないし、返済までの間、その利子を払わなければならないのは理解できる。しかし、国債の全部が国民一人一人の個人によって購入されてはいまい。多くは大手市中銀行による購入なのではないか。そうであれば、この国債による借金は、主要には金融機関の営利のためのものではないかと思わざるを得ない。

そこで経済学を知らない私は、国家予算編成において国債という借金ではなく、政府が日銀にお札を刷ってもらい、大災害などのための特別予算として財政出動する道があるのではないか、と考える。

そんなことをしたらハイパーインフレーションが起こり大変なことになるとか、日銀の独立性もわきまえないのかとの批判くらいは聞かずともわかるが、はたして本当にコントロールできないほどのインフレがこれによって起きるのか、理論的にはあり得ても、実際の富裕層国民や企業が保有する現金は市場に出回らず、蓄積されていることを想定すると、現実にはこの批判が妥当ではないことになる。また、日銀の独立性だが、この間の安倍政権と日銀との関係を考えると、危険ではあるがこれも当てはまらないのではないか。

軍拡予算とは異なって、大災害に限定した特別な財政出動は可能ではないかと考えるのだが、いかがであろうか。識者のお説を賜りたい。) (さらに…)

拉致被害者家族の記者会見を見て

この2月は拉致被害者家族の高齢化や死亡にともない、テレにはほとんど連日のように、加害者である朝鮮を難詰する家族の姿を映した。その被害者家族の心情は理解するものの、冷静に考えてもらいたいことがある。

戦時中、内地の労働者不足を補うために数十万人の朝鮮人が、「強制的」「拉致同然」(外村大『朝鮮人強制連行』岩波新書p.213)に、内地へ強制連行され、彼らは鉱山や土木事業などの危険な職場で牛馬のように働かされ、そのあげく、かなりの人々は異郷でひっそりと死んでいった。

そのあまりにも哀れな身の上に同情して、彼らに接した地域住民がせめてもの慰霊として作った追悼の施設が、群馬の森におけるように、今つぎつぎと、破壊されている。日本の拉致被害者家族の悲しみが深いとしても、朝鮮半島の強制連行被害者家族数十万人の悲嘆はさらに切ないはずだ。

村山内閣時代の1995年に「植民地支配と侵略」についてお詫びを表明して以後、2015年「子や孫に謝罪を続ける宿命を背負わせてはなりません」の愚かな安倍談話を引き継いだ菅内閣は2021年4月、「強制連行』の表現は適切ではないとの破廉恥な「閣議決定」を行なって以後、追悼施設の廃棄が強行されており、あるいは佐渡金山などで朝鮮人に行われた強制労働の史実が政府によって隠匿されている。

このような日本政府の不誠実な姿勢が続く限り、北朝鮮政府が強硬な態度を維持するのは当然と言わなければならない。拉致問題の解決は先ず、戦中戦前の「侵略」のお詫びを明確にし、その後、具体的な交渉に入らなければならない。

このことは拉致被害者家族にも理解してほしい。

(以上)

生活保護費引き下げ違法訴訟の早期決着を

去る2025年1月29日、福岡高裁は国が生活保護費を2013年~2015年にかけて減額したのは、生活保護法などに違反するとして、一審福岡地裁判決を変更し、減額処分を取り消す判決を下した。その理由として、デフレ調整が一般世帯を対象にした家計調査に基づいている点について、「一般世帯と受給世帯では食事などの支出割合の違いが顕著」とし、デフレ調整を実施した判断の違法性を認めた。

直近の2月28日松山地裁判決でも取消判決が下され、その理由として、国が一般世帯に対して実施した家計調査をもとに物価の下落に関する調整を行ったことについて「生活保護を受給している世帯の消費実態とは異なるデータを用いていて、統計などの客観的数値との合理的な関連性や専門的な知見との整合性を欠いている」と指摘した。

国は物価変動率に合わせて支給額を変動する「デフレ調整」を踏まえ、食費や光熱費など「生活扶助」の基準額を最大10%引き下げ、約670億円を削減していた。こうした国の政策が、地方自治体へのプレッシャーとなり、群馬県桐生市では10年間に利用者が半減し、かつ満額支給されていなかった事例(現在市の第三者委員会が調査中、2025年2月朝日新聞)も見られる。

憲法25条は、国民の生存権と、国の生存権保障義務を明確に定めており、生活保護法も憲法に基づき規定されている。この憲法を軽んじる国や自治体の対応は許される者ではない。

同一訴訟は全国で31件あり、一審地裁判決は30件中19件で原告勝訴。二審高裁は5件中名古屋高裁と福岡高裁の2件が原告勝訴。大阪高裁2件と仙台高裁1件は原告敗訴となっており、いずれも上告されている。

地裁・高裁・最高裁で審理が続くが、こうした憲法に抵触する訴訟は、いち早く最高裁が判例となる判決を出すべきではないか。裁判官はあくまで自分の判断で判決を下すべきだが、同種の訴訟においては、救われる者と救われない者が生まれるべきではない。最高裁が直ちに憲法25条の趣旨に基づいて判断を下すべきではないかと思料する。もし最高裁が受給者たる原告の訴えを棄却することがあれば、人権の最後の砦は崩壊する。

(2025年3月3日 栁澤 修)

自公与党助ける野党を憂う――時事短歌2首

曲木 草文

教育も一〇三万も医療費も 野党一致で通せたものを

自党だけ目立てばよいというものよ いずれ与党の仲間入りかな

「大崎事件」再審の扉を閉じる最高裁の罪

1979年に発生した「大崎事件」の再審請求審で、2025年2月26日、最高裁は請求を棄却。殺人の主犯として10年間服役した原口アヤ子さんの再審への扉が四度最高裁によって閉ざされた。

事件の概要は、アヤ子さんの義弟が酒に酔って自転車で道路の側溝に転落し、通行人から連絡を受けた近所の人によって自宅に運び込まれ、翌々日遺体が牛小屋で発見された。解剖した医師は、死因を窒息死と推定し、他殺ではないかと鑑定した。(この医師は後に、義弟が自転車で側溝に転落した事実を聞かずに鑑定したとして、「鑑定は間違いだった。他殺か事故かわからない」と証言している)

事件を捜査した鹿児島県警は、当初から「面識のある者、あるいは、近親者による殺人事件」という見立てのもと、アヤ子さんが、いずれも軽度の知的障碍があり共犯者とされたアヤ子さんの夫(長男)、義弟(次男)、甥(次男の息子)に指示して、酒乱の義弟(四男)を保険金目的で殺害・遺棄したとして捜査。知的障碍という供述弱者3人を誘導して証言をとり自供させた。これに対して知的障碍のないアヤ子さんは終始関与を否定。しかし、それは認められず、4人の懲役刑が確定し服役した。

服役した4人は犯行を否定。アヤ子さんは再審請求し、次のような経過ををたどる。

1995年:アヤ子さんが鹿児島地裁に第一次再審請求

2002年:鹿児島地裁が再審請求決定。検察が不服申立し即時抗告

2004年:福岡高裁宮崎支部が再審開始決定取り消し。2006年:最高裁が特別抗告棄却

2010年:アヤ子さんが第二次再審請求

2013年~2015年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却

2017年:第三次再審請求で地裁が再審決定。検察が不服申立し即時抗告

2018年:高裁が検察の即時抗告を棄却し再審決定。検察が不服申立し特別抗告

2019年:最高裁が再審決定取り消し

2020年:第四次再審請求

2022年~2025年:地裁、高裁、最高裁が請求棄却

上記下線部分の通り、大崎事件の再審請求においては、3度の再審開始決定判決が出ている。特に第三次請求審においては、新証拠の信用性を高く評価し、地裁・高裁が再審決定したにもかかわらず、最高裁は書面審理のみで下級審の決定を無視して取り消しているのである。少なくとも地裁・高裁が再審決定したということは、「疑わしきは被告人の利益」にすべき合理的な理由があるはずであり、人権救済の最後の砦とも言うべき最高裁の存在価値が問われてもおかしくない。何か政治的圧力があったとも勘繰られる。

今回の最高裁第三小法廷の判決では、5人中4人が賛成し、ただ一人、学者出身の宇賀克也裁判官は再審決定を支持した。彼の反対意見は非常に的を射ている。彼は「第四次再審請求審に提出された証拠のみならず、これまでの再審請求審に提出された証拠も含めて総合評価を行って結論を導いている」のである。

最高裁のホームページには、15人の裁判官が最高裁判事としての心構えを記している。そこには中立・公正な判断、広い視野、誠実等々、一般的なことを謳っているが、「疑わしきは被告人の利益に」や、「冤罪を生まない」などの言葉はない。司法が求めるのは「証拠を精査し、真実を追求する」ことであり、冤罪は晴らさなければならない。

袴田事件の再審無罪判決以降、再審法の改正議論が高まり、議員立法の動きもある。そこには、「検察の不服申し立て禁止」案も盛り込まれている。大崎事件にあっては、3度の再審決定がいずれも検察の不服申し立てで、結局冤罪が晴らされていないことは誠に残念である。

(2025年2月28日 栁澤 修)

崩壊する国民皆保険制度

渡辺眞知子(カンパーランド長老キリスト教会 海老名 シオンの丘教会員)

2023年6月マイナンバー法等の一部改正法案が可決、成立し、国民皆保険制度のもとで発行・交付が義務付けられている健康保険証は、任意取得のマイナンバーカード(以下マイナカード)と一体化されることになった。2024年12月2日からは現行保険証の新規発行が停止され、マイナカードを持たない被保険者には、資格確認書が発行される。資格確認書の有効期限は保険者によって1年から5年と異なるが、当面職権により交付される。

マイナカードの有効期限は10回目の誕生日(未成年者は5回目)までだが、カードに付いているICチップの電子証明書の有効期限は年齢を問わず5回目の誕生日までで、共に自治体に出向いての更新手続きが必須である。手続きを怠れば保険証としての利用ができず「無保険」状態になり、国民皆保険制度は脅かされ、国民の生存権(憲法25条)は棄損される。

マイナカードに保険証機能をひも付けたマイナ保険証の利用登録者は、2万ポイント付与のキャンペーン効果もあり2024年11月末で7,874万人、マイナカード保有者の82.6%となった。が、この間深刻なトラブルが続出し、ずさんな個人情報管理が明らかになったことにより、マイナ保険証の利用率は2024年11月時点で18.52%と低迷している。

今回の深刻なトラブルは単なる人為的ミスではなく、制度ごとに異なる個人を特定する仕組みを、そのまま強引にマイナカードに紐付けたことにより起こった。銀行口座の「氏名」は「カタカナ」表記で、マイナンバーに登録されている氏名は「漢字」のみ、戸籍は漢字表記で読み仮名がない。住民票を編成した住民基本台帳の氏名表記は自治体によって異なり、フリガナがあるとは限らない、等々である。

政府は急きょ戸籍法を改正し、これまで記載がなかった氏名の「読み仮名」を必須とした。改正戸籍法は2025年5月に施行され、全国民が施行後1年以内に、氏名の「読みカナ」を本籍地の市区町村に申請する必要がある。1年以内に届け出がなければ、読みカナは職権で記載される。山崎は「ヤマザキ」「ヤマサキ」、小山は「コヤマ」「オヤマ」の読みがあるように職権でどこまで正確に記載できるのか、作業は膨大であり正確さは担保されていない。

政府はトラブルの総点検をすると言うが、それぞれの仕組みを変更せず総点検をしたところで、トラブルは発生し続ける。発行数8千万を超えるマイナカードの29分野にわたる点検作業は自治体に過大な負担を強いている。

「マイナンバー」のルーツである「国民総背番号制」(1960年代後半~)は、1988年に頓挫し、2002年開始の住基ネットは、住民票コードを附番する市区町村が次々に離脱したため2015年に新規カード発行が停止されている。

国が個人番号を付番し、地方自治体の判断でシステムから離脱できないようにしたのがマイナンバー制度である。健康保険証とマイナカードの一体化により、任意取得のマイナカードは事実上義務化され、「デジタル改革関連法」(2021.5)が進める全国民の個人情報の一元管理と、個人データを政府が自由に利活用できる体制が整えられた。

マイナカードのような国民ID(身分証明書)と健康保険証を一体化している国は、先進7カ国(G7)の中では日本だけであり、世界では共通番号から分野別番号への移行が主流である。米国では社会保障番号(SSN:Social Security Number)でのなりすまし等の被害が深刻化し、国防総省は2012年に国家安全保障対策上のリスク回避のためSSNから離脱し、独自の分野別番号への一斉転換・利用に踏み切った。また独、仏では行政分野ごとに異なる番号を用いて行政事務が行われている[i]。

マイナンバー制度を強力に推進してきたのは財界である。マイナカードには12桁のマイナンバー(個人番号)とは別に、カード裏面のICチップに搭載された電子証明書のシリアル番号が存在する。このシリアル番号はマイナンバーと同じように個人を特定できるが、マイナンバーのように厳しい利用制限はなく民間企業にも開放されている。大手メディアが保険証廃止について「いったん立ち止まれ」と報道する中、経済同友会代表幹事は当時の岸田首相に「健康保険証廃止の期日を守れ」と要求した。 医療ビッグデータの利活用は世界中で進められており、経産省の調査報告書[ii]によれば、デジタルヘルスケアにおける市場規模は2016年で約25兆円、2025年には約33兆円になると推計されている。

高齢者や障害を持つ人等マイナカードの取得や管理が難しい人への対処方法は、未だに示されていない。マイナ保険証の本人確認は、「暗証番号」又は「顔認証」で行われるが、視覚障害を持つ人は、顔認証はできず暗証番号の入力は困難である。施設で暮らす人の健康保険証は施設側で一元管理されることが多いが、マイナ保険証は情報漏洩等のリスクがあり施設側も二の足を踏んでいる。

また、1年以上保険料を未納した場合に発行される短期保険証は廃止され、保険料未納者が3カ月間だけ3割負担で医療を受けることはできなくなった。2023年度の短期保険証利用者は37.8万世帯で、今後これらの人々の医療へのアクセスは困難を極める。加えて健康保険証の代わりになる資格確認書がいつまで発行されるのかは不透明で、不安は払拭できていない。

昨年12月、政府は医療や金融等幅広い分野での個人情報の利用拡大を議論する「データ利活用制度・システム検討会」の初会合を開いた。EUの個人情報保護法(GDPR)のように、個人が特定されない権利を明記した個人情報保護制度のない日本では、個人情報が企業の儲けに使われる可能性は払拭できない。

強引なマイナ保険証推進政策により国民の健康と命が犠牲になることなく、世界に誇る国民皆保険制度が存続していくようにと、私は祈り続ける。

[i] 「諸外国における共通番号制度を活用した行政手続のワンスオンリーに関する取組等の調査研究」報告書(概要版)2022年5月 アクセンチュア株式会社

[ii] 第1回新事業創出WG事務局説明資料 2021.1.29 (経済産業省 商務・サービスグループ ヘルスケア産業課)

https://www.meti.go.jp/shingikai/mono_info_service/kenko_iryo/shin_jigyo/pdf/001_03_00.pdf

企業献金を憂う――時事短歌2首

曲木草文

石破さん「不適切でない」と言い張るが 合法賄賂ぞ企業献金

「企業献金」禁止するため始めたの 「政党助成金」支給止めるほかなし